জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণ বা ইংরেজি নাম (Universalization of knowledge) বলতে জ্ঞানকে এর ঐশ্বরিক উৎস থেকে পৃথক করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। প্রক্রিয়াটি আধুনিক যুগে জ্ঞানের ধারণাটি বোঝার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে। এটি জ্ঞানের আধ্যাত্মিক-পারমার্থিক ভিত্তি রয়েছে এবং জ্ঞান পবিত্রের সাথে সম্পর্কিত এমন ধারণাকে প্রত্যাখান করে। ফরাসি দার্শনিক রনে গেনো বহু আগেই আধুনিক সভ্যতায় ‘জ্ঞানের সর্বনিম্ন স্তরে সীমাবদ্ধ’ হওয়ার বিষয়ে কথা বলেছিলেন। তার মাধ্যমে শুরু হওয়া ঐতিহ্যবাদী ধারার লেখকদের মধ্যে যদিও এটি একটি পুনরাবৃত্তিমূলক বিষয়, জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণের এই প্রক্রিয়াটি উল্লেখযোগ্যভাবে ইসলামী দার্শনিক সাইয়্যেদ হোসাইন নাসর ১৯৮১ সালে প্রদত্ত তার গিফোর্ড বক্তৃতামালায় সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা ও ধারণাবদ্ধ করেন যা পরবর্তীতে নলেজ এন্ড দ্য স্যাক্রেড নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ধারণা

Universalization of knowledge

নাসরের মতে জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণ ইহলৌকিকতাবাদের ধারণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। তিনি ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এমন এক মতবাদ হিসেবে ‘যা কেবলই মানবীয় উৎস থেকে উৎসারিত এবং যা ঊর্ধ্ব জগতের সাথে সম্পর্কহীন’। এটি মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে এক ধরনের ‘সত্তাগত বিচ্ছেদের’ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।[১] নাসরের যুক্তি অনুসারে এটি একটি ‘অশুভ শক্তি’ যা বিজ্ঞান ও জ্ঞানকে কেবলমাত্র ইহলৌকিক জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। এই প্রক্রিয়ায় একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বিজ্ঞান জ্ঞান থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং প্রথাগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে এদের মধ্যকার সমজাতীয় চরিত্রটি হারায়।[২] জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণের মূল কথা হলো আধুনিক সভ্যতা জ্ঞানের বহির্জাগতিক উৎসের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে এবং জ্ঞানকে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।[৩]

ডিকশনারি অব লিটারারি বায়োগ্রাফি অনুসারেঃ

[নাসরের] মূল যুক্তি হলো যে প্রকৃত জ্ঞান তার মৌলিক গুনাবলীর কারণেই গভীরভাবে পবিত্রের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। তার মতানুসারে, এটি হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, তাওবাদ, জরথ্রুস্টবাদ, ইহুদিধর্ম, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম সহ প্রত্যেক সনাতন ধর্মের মৌলিক শিক্ষা। রেনেসাঁ পরবর্তী আধুনিক জগতেই কেবল জ্ঞান ও পবিত্রের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।[৪]

Universalization of knowledge

নাসরের বিশ্লেষণে ‘জানা’ ও ‘জ্ঞান’ শব্দদুটি তাদের একমাত্রিক চরিত্র হারায়। তার মতে, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ জ্ঞানের এক প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। এই প্রক্রিয়াগুলি জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ ‘সামগ্রিক জ্ঞান’ বা ‘আল মারিফায়’ পৌঁছার সিঁড়ি হিসেবে কাজ করে। একইভাবে, ‘জানা’ বলতে প্রণালীবদ্ধভাবে যুক্তির প্রয়োগ থেকে শুরু করে ধীশক্তি দ্বারা অন্তরের অনুধাবনকে বোঝায়।[৫] তার মতে, প্রকৃতিগতভাবেই জ্ঞান সত্তার সাথে সম্পর্কিত এবং পবিত্রতার ধারণার সাথে জড়িত। জ্ঞান এমন এক মানবীয় গুণ যা সহজাতভাবেই মানুষ অর্জন করতে পারে। জানা বলতে তাই সেই পরম সত্তাকে জানা বোঝায় যিনি সকল জ্ঞান ও চেতনার উৎস।[৬] মধ্যযুগ পরবর্তী লোকায়তকরণ প্রক্রিয়া এবং মানবতাবাদ শেষ পর্যন্ত সত্তার সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পবিত্রের সংযোগ ছিন্ন করেছে।[৭]

আল আখাওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেফানো বিগলিয়ার্ডির মতেঃ

পরম সত্তার জ্ঞান বলতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরের অস্তিত্বের জ্ঞান, প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মাঝে আন্তঃসম্পর্ক, তাদের মধ্যকার বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সর্বোপরি পরম সত্তার থেকে সবকিছুর উৎপত্তি এমন জ্ঞানকে বোঝায়। যাইহোক, নাসরের মতে পরম সত্তা সম্পর্কে ধীশক্তির এই সচেতনতা এর সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার না থাকার কারণে হারিয়ে গেছে। নাসরের পুনর্গঠনে এই ধরনের বিস্মৃতি মানুষের সমগ্র চিন্তার গতিপথকে সংজ্ঞায়িত করে যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশকে জ্ঞানের চলমান ইহজাগতিকীকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা যায়।[৮]

Universalization of knowledge

নাসরের মতে, আধুনিক বিজ্ঞান বিভিন্ন স্তরের বাস্তবতাকে নিছক ‘মনো-দৈহিক স্তরে’ সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। পবিত্র দর্শন বিবর্জিত এই বিজ্ঞান একারণে শুধুমাত্র বস্তুগত জগতের পরিবর্তন নিয়ে উদ্বিগ্ন। আধুনিক বিজ্ঞান সত্তার শ্রেণীবিন্যাসের ধারণা পরিত্যাগ করার কারণে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কার উচ্চতর বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত সত্যের মূল্যায়ন করতে অক্ষম। নাসরের কথায় আধুনিক বিজ্ঞান একটি ‘অসম্পূর্ণ’ বা ‘অগভীর বিজ্ঞান’ যা কেবলমাত্র বাস্তবতার কিছু অংশ নিয়ে কথা বলে এবং অন্য অংশগুলোকে অস্বীকার করে।[৯] এটি জ্ঞান অর্জনকারী সত্তা ও জ্ঞাত বস্তূর মাঝে পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নাসর যুক্তি দেখিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান একটি বিশুদ্ধ পরিমাণগত পদ্ধতি গ্রহণ করে জ্ঞান ও সত্যের অন্বেষণে ধীশক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করার কারণে এর প্রতীকী চেতনা এবং অভিজ্ঞতা ও যুক্তিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।[১০][১১] নাসরের যুক্তিতে বাস্তবতার কাঠামো অপরিবর্তনশীল। যা পরিবর্তিত হয় তা হচ্ছে সেই বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি। কোনো ধরনের স্থায়ীত্ববোধ না থাকায় আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন বাস্তবতাকে একটি অস্থায়ী জাগতিক প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছে। জেন স্মিথের বিশ্লেষণে, এই ঘটনাটিকেই নাসর আধুনিক জগতে জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণ ও পবিত্রতাবোধ হারানোর সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১২]

ঐতিহাসিক বিকাশ

Universalization of knowledge

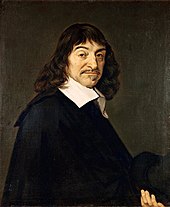

‘আমি চিন্তা করি, তাই আমার অস্তিত্ব আছে’ র্যনে দেকার্তের বিখ্যাত উচ্চারণের এই ‘আমি’ নাসরের মতে ঐশ্বরিক ‘আমি’ নন যিনি দেকার্তের প্রায় সাত শতাব্দী আগে মানসুর আল-হাল্লাজের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘আমিই সত্য’ (আনাল হাক্ব)।[১৩]

জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণ প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেন হেগেল যিনি ‘জ্ঞানের পুরো প্রক্রিয়াটিকে পরিবর্তন ও হয়ে ওঠার থেকে অবিচ্ছেদ্য এক ধরনের দ্বান্দ্বিকতায় পরিণত করেন।[১৪][১৫]

Universalization of knowledge

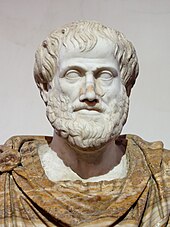

জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণের প্রক্রিয়াটি প্রাচীন গ্রীকদের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।[১৬] গ্রীক দার্শনিক ধারার যুক্তিবাদী ও সংশয়বাদীরা জ্ঞানকে যুক্তির শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ করে একে নেহায়েত এক মানসিক কসরতে পরিণত করার মাধ্যমে জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৮] যুক্তিবৃত্তির দ্বারা ধীশক্তিকে এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা অন্তরের আলোক উদ্ভাসনকে প্রতিস্থাপিত করার কারণে গ্রীক দার্শনিকদের জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণ প্রক্রিয়ার অগ্রদূত বলা যেতে পারে।[১৭] ইহজাগতিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যান্য বড় ধাপগুলির মধ্যে রয়েছে রেনেসাঁ যুগের দার্শনিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ যা প্রকৃতিকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রূপে উপস্থাপন করে। তবে এই প্রক্রিয়া চরম অবস্থায় পৌঁছে র্যনে দেকার্তের চিন্তায়, যিনি ‘ব্যক্তিগত সত্তাকে বাস্তবতার কেন্দ্র ও সকল জ্ঞানের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করেন’।[১৮] ফলস্বরুপ, দূরতম ছায়াপথে জ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া পড়লেও তার মূল শেষ পর্যন্ত দেকার্তের কোগিটোতেই প্রোথিত থাকে।[১৯]

ডিকশনারি অব লিটারারি বায়োগ্রাফির ভাষ্যমতে:

নাসর আধুনিক জগতে জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণ এবং এর ফলস্বরুপ মানব বুদ্ধিমত্তার অবক্ষয়ের চিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে, সংকটের মূল প্রাচীন গ্রীসের যুক্তিবাদী ও সন্দেহবাদীদের পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে রেনেসাঁকেন্দ্রিক মানবতাবাদ এবং আলোকায়নের যুগে বিকশিত যুক্তিবাদকে তিনি ইহজাগতিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নিকট ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে করেন। রেনেসাঁকেন্দ্রিক মানবতাবাদ জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু স্রষ্টা থেকে মানুষে স্থানান্তর করে এবং মহাবিশ্বকে একটা পার্থিব ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করে। যুক্তিবাদ অন্যদিকে মানব জ্ঞানকে কেবলই যুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন করে। নাসরের মতে, দেকার্তের পর জ্ঞানতত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথ অবলম্বন করেছে যা অনুধাবন ও প্রত্যাদেশকেন্দ্রিক চিরায়ত জ্ঞানকে যুক্তিপূজা দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছে। অধিবিদ্যাকে পরিত্যাগ করার কারণে যুক্তিবাদ এভাবে অভিজ্ঞতাবাদের দুয়ার প্রশস্ত করে। অভিজ্ঞতাবাদ পরিণামে অস্তিত্ববাদ ও বিনির্মাণবাদ সহ নানা ধরণের অযৌক্তিক মতবাদের জন্ম দেয়। আধুনিক ইতিহাস তাই জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণ ও অবক্ষয়ের দ্বারা সংজ্ঞায়িত এক ইতিহাস যা মানবতাকে তার বুদ্ধিমত্তা থেকে বঞ্চিত করেছে। অন্যদিকে, মহাবিশ্বকে বঞ্চিত করেছে অর্থ ও সৌন্দর্য থেকে।[৪]

নব্য-কনফুসীয় দার্শনিক লিউ শু-শেইন লিখেছেনঃ

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে নাসরের সমালোচনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে দেকার্ত যে সত্তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা পরমাত্মা বা ঐশ্বরিক কোনো সত্তা নন। তিনি বরং তার ভ্রমাত্মক ব্যক্তিসত্তার প্রতি নির্দেশ করছিলেন যেটি তার চেতনা ও অভিজ্ঞতাকে সকল জ্ঞানতত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্যা ও নিশ্চয়তার উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। হিউমের সন্দেহবাদী দর্শনের পর কান্ট এক ধরণের অজ্ঞেয়বাদ শিক্ষা দেন বৈশিষ্টগতভাবে যা ধীশক্তির দ্বারা বিষয়বস্তুর অপরিহার্য উপাদানকে উপলব্ধি করার সম্ভাবনা খর্ব করে। পরিস্থিতির আরো অবনতি হয় হেগেলীয় ও মার্কসীয় দ্বন্দবাদে যা বাহ্য অস্থায়ী রূপের আড়ালে নিত্য বলে কিছু থাকতে পারে এমন ধারণাকে পুরোপুরী অস্বীকার করে। স্থায়িত্ববোধের এই অভাব মূলধারার পশ্চিমা দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বিশ্লেষণাত্মক দর্শন এবং পরবর্তীতে বিকশিত অযৌক্তিক দর্শনসমূহ থেকে জ্ঞানের পবিত্র গুণটি তাই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।[২০]

Universalization of knowledge

জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণের ঐতিহাসিক কারণগুলির ‘শক্তিশালী এক উপকরণ’ হলো বিবর্তনবাদী তত্ত্ব[২১] যা নাসরের ভাষায় ‘একমাত্রিক জগতে অনুভূমিক, বস্তুগত কারণগুলিকে উচ্চতর বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত অস্তিত্ত্বের উল্লম্ব মাত্রাগুলির স্থলে প্রতিস্থাপন করার এক মরিয়া প্রচেষ্টা মাত্র’।[২২] ডেভিড বারেলের কথায়, ‘বিশ্বাসঘাতকতার শিকড়’ হয়তো ‘দেকার্তের অপর প্রান্তে’ মধ্যযুগীয় দর্শনেও পাওয়া যাবে যার মধ্যে টমাস একুইনাস, বোনাভেঞ্চার ও ডান্স স্কটাসের মতো ধর্মতত্ত্ববীদ ও দার্শনিকদের চিন্তাধারা অন্তর্ভুক্ত। নাসরের মতে, এসব সংশ্লেষণের চরম যুক্তিবাদী চরিত্র আধিবিদ্যক ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্তর্জ্ঞানকে নৈয়ায়িক শ্রেণীর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দিককে প্রকাশ করার পরিবর্তে কেবল যুক্তিবাদীতাকেই প্রকাশ করে।[২৩]

প্রভাব

Universalization of knowledge

পাশ্চাত্যের ‘পতনের’ ঘটনাটি ইহজাগতিক জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রাচীন গ্রীসের যুক্তিবাদীদের বিশেষত এরিস্টটলীয় ধারার দর্শন গ্রহণ করার সময় থেকে চিহ্নিত করা হয়।[২৪]

জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণের এই প্রক্রিয়াটি আধুনিক বিশ্বের জন্ম দিয়েছে যা বৈশিষ্টগতভাবে বস্তুজগৎ-কেন্দ্রিক। এই মতবাদ যুক্তি, চিন্তা, ভাষা ও ধর্মকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করা হয়। মানব প্রকৃতিও এর প্রভাবের বাইরে নয়। আধুনিক বিশ্ব যেহেতু পরম সত্তার সাথে সংযোগহীন, আভ্যন্তরীণ উপাদানের থেকে বাহ্যিক রূপের উপর গুরুত্ত্ব প্রদান সেহেতু জ্ঞান উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে পবিত্রতার ধারণা লোপ পাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বস্তুবাদের উত্থান। এই ধারণা অনুসারে পদার্থ এবং এর থেকে উদ্ভূত বিষয়সমূহ ছাড়া আর সবই অনস্তিত্ত্বশীল।[২৫] জ্ঞানকে যখন তার ঐশ্বরিক উৎস থেকে আলাদা করা হয়, তখন এটি তার অন্তর্নিহিত কিংবা রূপকাশ্রিত অর্থ উভয়ই হারায়। এটি তখন সেই সব বিষয়ের উপর আলোকপাত করে যা গণনা ও পরিমাপ করা যায় কিংবা যে বিষয় সম্পর্কে আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। এই প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাবাদের উদ্ভব। এটিকে এমন এক মতবাদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যা ব্যক্তির থেকে অন্য কোনো কিছুকেই বড় বলে স্বীকার করে না এবং যা সভ্যতাকে শুধুমাত্র মানবীয় উপাদান দিয়ে বিচার করতে চায়। ব্যক্তির চেয়ে বড় কোনো কর্তৃত্ব স্বীকার না করায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতিবাদ ও খাঁটি যুক্তিবাদের জন্ম দেয় এবং প্রকৃত সত্যের দিশা দেবে এমন কারো অনুপস্থিতিতে কালক্রমে এটি সবকিছুকে আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়াস পায়।[২৬] এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তৈরি হওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রয়োগে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে যা আধুনিক বিশ্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ। ঐশ্বরিক বিষয়ে অজ্ঞ বহুধা বিভক্ত এই বিজ্ঞান মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক আবহকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করেছে।[১১][২৭]

মূল্যায়ন

Universalization of knowledge

লিউ শু-শেইনের মতে জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণের এই প্রক্রিয়াটি ততটা খারাপ নয় যেমনটা নাসর ইঙ্গিত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ইহজাগতিকীকরণের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেহেতু নিশ্চয়তার সন্ধানকে আর উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে না।[২৮] ডেভিড হার্ভের মতে, ইউরোপীয় আলোকায়নের যুগে বিকশিত চিন্তা মানুষকে তাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য জ্ঞান ও সামাজিক সংগঠনের লোকায়তকরণ প্রত্যাশা করেছিল। ব্রিঙ্কম্যান স্বাধীনভাবে জ্ঞানের ইহজাগতিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে যুক্তি দেখান যে “যদি জানা একটি মানবীয় কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে, তবে এটি সবসময়ই কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির অনুগামী হবে।” অন্যদিকে, ডেভিড বারেল যুক্তি দেখিয়েছেন যে, উত্তরাধুনিক পৃথিবীতে পূর্বের যে কোনো সময়ের থেকে রেনেসাঁ দর্শন সম্পর্কে নাসরের সমালোচনা এখন বেশি গ্রহণযোগ্য। যারা এমন যুক্তি দেখায় যে, ‘দেকার্তের আদর্শ অনুসরণ করে যদি জ্ঞান অর্জন সম্ভব না হয়, তবে প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানলাভ অসম্ভব’, বারেলের মতে তারা তাদের আধুনিক মতবাদই কেবল বয়ে বেরাচ্ছেন।[২৩]