Category: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

Bengali language and literature

-

ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞান বলতে একটি সংশ্রয় (system) হিসেবে ভাষার প্রকৃতি, গঠন, ঔপাদানিক একক ও এর যেকোনো ধরনের পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে বোঝায়।[১][২] যারা এ বিষয়ে গবেষণা করেন তাদেরকে ভাষাবিজ্ঞানী বলা হয়।

ভাষাবিজ্ঞানীরা নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাকে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করেন; ভাষার সঠিক ব্যবহারের কঠোর বিধিবিধান প্রণয়ন তাদের উদ্দেশ্য নয়। তারা বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনা করে এদের সাধারণ উপাদান এবং অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি নিরূপণের চেষ্টা করেন এবং এগুলিকে এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামোয় দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন যে-কাঠামো সমস্ত ভাষার পরিচয় দিতে সক্ষম এবং ভাষাতে কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই, সে ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম।

ভাষাসমূহের বৈজ্ঞানিক বিবরণ ছাড়াও এগুলির উৎপত্তি কীভাবে হয়, শিশুরা কীভাবে ভাষা অর্জন করে এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা কীভাবে মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য নতুন ভাষা শেখে, সেগুলিও ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আবার ভাষাসমূহের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং সময়ের সাথে সাথে এগুলির পরিবর্তন নিয়েও এই শাস্ত্রে অধ্যয়ন করা হয়। কোনও কোনও ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাকে একটি মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ভাষা উৎপাদন ও উপলব্ধি করার যে বিশ্বজনীন মানবিক ক্ষমতা,সেটির একটি তত্ত্ব দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। আবার অন্যান্য কিছু ভাষাবিজ্ঞানী সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভাষাকে দেখেন এবং মানুষের কথা বলার ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে বোঝার চেষ্টা করেন মানুষ কীভাবে পরিবেশ ভেদে কর্মস্থলে, বন্ধুদের সাথে বা পরিবারের সদস্যদের সাথে যথাযথভাবে একই ভাষার বিভিন্ন রূপ প্রয়োগ করে।

ভাষা নিয়ে গবেষণা একটি অতি প্রাচীন শাস্ত্র হলেও কেবল উনিশ শতকে এসেই এটি বিজ্ঞানভিত্তিক “ভাষাবিজ্ঞান” নামীয় শাস্ত্রের রূপ নেয়। ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক ও ব্যাবহারিক দিক দুই-ই বিদ্যমান। তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার ধ্বনিসম্ভার (ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান), ব্যাকরণ (বাক্যতত্ত্ব ও রূপমূলতত্ত্ব) এবং শব্দার্থ (অর্থবিজ্ঞান) নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যাবহারিক ভাষাবিজ্ঞানে অনুবাদ, ভাষা শিক্ষণ, বাক-রোগ নির্ণয় ও বাক-চিকিৎসা, ইত্যাদি আলোচিত হয়। এছাড়া ভাষাবিজ্ঞান জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে মিলে সমাজভাষাবিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান, গণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদির জন্ম দিয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানের শাখা

ভাষাবিজ্ঞানীরা কোন নির্দিষ্ট কালের একটি নির্দিষ্ট ভাষার ওপর গবেষণা করতে পারেন; একে বলা হয় এককালিক, সমকালীন, বা কালকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞান। অথবা তারা কোন একটি ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করতে পারেন; একে বলা হয় কালানুক্রমিক, বিবর্তনমূলক, বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানে কোন ভাষার অভ্যন্তরীণ কাঠামোর একটি তত্ত্ব প্রদানের চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে ব্যাবহারিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষিক ধারণাগুলো শিক্ষণ ও অন্যান্য কাজে লাগানো হয়। তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানে যেহেতু ভাষার অভ্যন্তরীণ কাঠামো নিয়ে গবেষণা করা হয়, এ গবেষণার প্রকৃতি তাই মূলত এককালিক। তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার অর্জন, প্রয়োগ, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক অনুষঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় না। এগুলো ব্যাবহারিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন সমাজভাষাবিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান, নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান, ইত্যাদি বিশেষায়িত ক্ষেত্রে গবেষণা করা হয়।

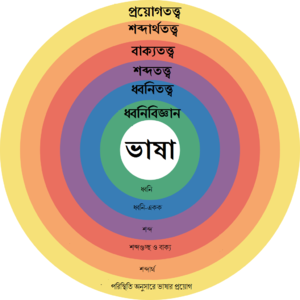

ভাষার কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তি করে ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলি

ভাষার কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তি করে ভাষাবিজ্ঞানকে নিচের শাখাগুলোতে ভাগ করা যায়:

- ধ্বনিবিজ্ঞান: উচ্চারিত কথার/ধ্বনির ভৌত (physical) প্রকৃতি। ধ্বনিসমূহের উচ্চারণে মানুষের কোন কোন অঙ্গ কাজে আসে এবং উৎপাদিত ধ্বনিতরঙ্গের বিশ্লেষণ।

- ধ্বনিতত্ত্ব: ভাষাতে ধ্বনির ব্যবহারবিন্যাস। ধ্বনিমূল, সহধ্বনি, যুগ্মধ্বনি, ইত্যাদির গবেষণা।

- রূপমূলতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব: শব্দের গঠন।

- বাক্যতত্ত্ব: কীভাবে শব্দ ও শব্দগুচ্ছের মত ছোট এককগুলি সংযুক্ত হয়ে বাক্য গঠন করে, তার আলোচনা।

- শব্দার্থতত্ত্ব বা অর্থবিজ্ঞান: শব্দার্থ ও বাক্য গঠনে শব্দার্থের ভূমিকা।

- প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্ব/প্রয়োগতত্ত্ব: ভাষার প্রয়োগে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রভাব।

এককালিক তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলির সম্পর্ক; সময়ের সাথে সাথে এগুলির প্রতিটিই পরিবর্তিত হয়।

ভাষা বিষয়ক গবেষণার প্রকৃতি ও স্থানকালিক বিস্তার অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানকে নিচের শাখাগুলোতে ভাগ করা যায়:

- তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান: বিভিন্ন ভাষা কী ভাবে কাজ করে।

- ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান: ভাষাগুলো কী ভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত হল।

- উপভাষাতত্ত্ব: একই ভাষার ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বিষয়ক গবেষণা।

- ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণবিদ্যা: বিভিন্ন ভাষাকে তাদের বহিঃস্থ গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীকরণ।

আবার ভাষাবিজ্ঞান জ্ঞানের অন্যান্য কিছু শাখার সাথে একত্রে মিলে জ্ঞানের কিছু আন্তঃশাস্ত্রীয় শাখা গঠন করেছে:

- সমাজভাষাবিজ্ঞান: ভাষা ও সমাজ কাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্কের গবেষণা।

- মনোভাষাবিজ্ঞান: মস্তিষ্কের বা মনের ভেতর ভাষা কীভাবে রূপলাভ করে, সে সম্পর্কিত আলোচনা।

- ফলিত ভাষাবিজ্ঞান: শিক্ষণ, অনুবাদ, ইত্যাদি ব্যাবহারিক বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানের অবদান।

- গাণিতিক ও গণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান: ভাষার গাণিতিক ও পরিসাংখ্যিক প্রকৃতি, কম্পিউটারে মানুষের ভাষার প্রক্রিয়াকরণ, ইত্যাদি।

- শৈলীবিজ্ঞান: সাহিত্যে ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ।

- নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান: সাংস্কৃতিক পরিবেশভেদে ভাষার গবেষণা।

- ভাষার দর্শন: ভাষা ও যৌক্তিক চিন্তাধারার সম্পর্ক।

- চিকিৎসা ভাষাবিজ্ঞান: বাক-রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ।

এছাড়া কিছু ভাষাবিজ্ঞানী প্রতীকী ভাষা, অব্যক্ত যোগাযোগ, প্রাণীদের মধ্যে যোগাযোগ ও অন্যান্য বিষয় (যেগুলো মুখের ভাষার সাথে সম্পর্কিত নয়) নিয়ে গবেষণা করেন।

কীভাবে সঠিকভাবে লিখতে বা পড়তে হয়, ভাষাবিজ্ঞানে তা নিয়ে গবেষণা করা হয় না। ভাষাবিজ্ঞান বিধানমূলক নয়, বরং বর্ণনামূলক। ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেক সময় বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন যা মানুষকে ভাষাবিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত বা মূল্যায়নে সহায়তা করে, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বা মূল্যায়নগুলো ভাষিক বিজ্ঞানের অংশ নয়।

ভাষাবিজ্ঞানের উৎস

পাশ্চাত্যে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর গ্রিক দার্শনিকেরা প্রথম ভাষার তত্ত্বের ব্যাপারে আগ্রহী হন। ভাষার উৎস ও গ্রিক ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামো ছিল তাদের মূল বিতর্কের বিষয়। প্লাতো ও আরিস্তোত্ল্ ভাষার অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ধারণা করা হয় প্লাতো-ই প্রথম বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন। খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে দিয়োনিসিয়ুস থ্রাক্স প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রিক ব্যাকরণ রচনা করেন। এই প্রভাবশালী ব্যাকরণটিকে পরবর্তীকালে রোমীয় বা লাতিন ব্যাকরণবিদেরা মডেল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং অনুরূপে তাদের কাজও পরবর্তীকালে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের সময় লেখা সব ব্যাকরণকে প্রভাবিত করে। এ সময় ইউরোপে প্রচলিত বেশির ভাগ ভাষার ব্যাকরণবিদেরা গ্রিক ও লাতিন ব্যাকরণকে মান ও “শুদ্ধ” ব্যাকরণ গণ্য করে তাদের নিজ নিজ ভাষার জন্য বিধানমূলক ব্যাকরণ রচনা করেন। রেনেসাঁসের পরে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদেরা বিশ্বের অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

পাশ্চাত্যের বাইরে ভারতীয় উপমহাদেশে ভাষাবিষয়ক গবেষণার একটি স্বতন্ত্র ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন, এবং গ্রিক ব্যাকরণবিদদের মত বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ ছাড়াও অনুসর্গ ও অব্যয় নামের দুটি পদ আবিষ্কার করেন। ভারতীয় ব্যাকরণবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন পাণিনি (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী)। তবে তার বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই ভারতে ব্যাকরণচর্চা শুরু হয়েছিল। পাণিনি-পূর্ব ব্যাকরণবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন যাস্ক (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী)। যাস্ক তার ব্যাকরণে বিশেষ্য, ক্রিয়া, উপসর্গ ও নিপাতের (অব্যয়) উল্লেখ করেছিলেন। তবে পাণিনির ব্যাকরণেই তার পূর্ববর্তী সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তাধারা পূর্ণতা পায় এবং এটি ভবিষ্যতের সমস্ত ভারতীয় ব্যাকরণকে প্রভাবিত করে। তার ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে কমপক্ষে ১২টি ভিন্ন ব্যাকরণ-তত্ত্বের ধারা ও হাজার খানেক ব্যাকরণ রচিত হয়। ভারতীয় ভাষা গবেষণার কাজ ধ্বনিতাত্ত্বিক ও শব্দের অন্তর্সংগঠন – উভয় দিক থেকেই পাশ্চাত্যের ব্যাকরণের চেয়ে উন্নত বলে গণ্য করা হয়। পাণিনীয় সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে আজও পৃথিবীর ইতিহাসের আর কোন ভাষার ব্যাকরণে এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খতা, অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ও ধারণার সাশ্রয় পরিলক্ষিত হয়নি। ব্লুমফিল্ডের মতে পাণিনির অষ্ট্যাধ্যায়ী “one of the greatest monuments of human intelligence” অর্থাৎ “মনুষ্য বুদ্ধিমত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনের একটি”।[৩] এই ব্যাকরণের মূল অংশে প্রায় চার হাজার সূত্র প্রদান করা হয়েছে। কেবল ১৮শ শতকের শেষার্ধে এসেই পাশ্চাত্যের ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভারতীয় ব্যাকরণের এই ধারার সাথে প্রথম পরিচয় লাভ করেন।

১৯শ শতক ও তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান

অনেকেই ১৭৮৬ সালকে ভাষাবিজ্ঞানের জন্মবছর হিসেবে গণ্য করেন। ঐ বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন, যাতে তিনি উল্লেখ করেন যে সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, কেল্টীয় ও জার্মানীয় ভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের গাঠনিক সাদৃশ্য রয়েছে এবং প্রস্তাব করেন যে এগুলো সবই একই ভাষা থেকে উদ্ভূত। জোন্সের এই আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র ১৯শ শতক জুড়ে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তুলনামূলক কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ও ধ্বনিসম্ভারের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করেন এবং ফলশ্রুতিতে আবিষ্কার করেন যে প্রকৃতপক্ষেই লাতিন, গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষাগুলো পরস্পর সম্পর্কিত, ইউরোপের বেশির ভাগ ভাষার মধ্যে বংশগত সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এগুলো সবই একটি আদি ভাষা প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত। রাস্মুস রাস্ক, ফ্রান্ৎস বপ, ইয়াকপ গ্রিম, প্রমুখ ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানী তাদের গবেষণা প্রকাশ করা শুরু করেন। ১৯শ শতকের শেষ চতুর্থাংশে লাইপ্ৎসিশ-ভিত্তিক “নব্যব্যাকরণবিদেরা” (Jung-grammatiker; কার্ল ব্রুগ্মান, হের্মান অস্ট্হফ, হের্মান পাউল, প্রমুখ) দেখান যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আদি ভাষাগুলোর উচ্চারণের সুশৃঙ্খল, নিয়মাবদ্ধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন ভাষাগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাবিজ্ঞানের আরেকটি ধারা স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। মার্কিন নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানীরা আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভাষাসমূহের ওপর কাজ করতে শুরু করেন। এগুলোর অধিকাংশই ছিল বিলুপ্তির পথে, এবং এগুলোর কোন লিখিত দলিলও ছিল না। ফলে ঐতিহাসিক রচনাসমূহের তুলনা করে নয়, মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা মাঠে গিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করে ভাষা বিশ্লেষণ করতেন।

২০শ শতক, সোস্যুর, এককালিক ভাষাবিজ্ঞান ও সংগঠনবাদ

সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুর-কে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের রূপকার হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯শ শতকের শেষে সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুর ভাষা গবেষণার গতিধারায় পরিবর্তন আনেন। সোস্যুর-ই প্রথম এককালিক ও কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেন। ফলে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচারের পরিবর্তে যেকোন একটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের বিবরণের ব্যাপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। সোস্যুর আরও প্রস্তাব করেন যে, ভাষা (langue, লংগ্) ও উক্তি (parole, পারোল) দুটি ভিন্ন সত্তা। তার মতে ভাষা হল অদৃশ্য অভ্যন্তরীণ কাঠামো, আর উক্তি হল তার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। সোস্যুর মত দেন যে ভাষা বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্কিত, পরস্পরনির্ভর উপাদানে তৈরি একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো বা সংগঠন। তার এই মতের ওপর ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটে। বিখ্যাত মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপির ও লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড ছিলেন ভাষাবৈজ্ঞানিক সংগঠনবাদের পুরোধা। তারা ভাষার গবেষণায় উপাত্তভিত্তিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর জোর দেন এবং বলেন যে ভাষাবিজ্ঞানের কাজ ভাষা কী ভাবে কাজ করে তা নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করা; ভাষা কী রকম হওয়া উচিত, তা নিয়ে গবেষণা করা ভাষাবিজ্ঞানের কাজ নয়। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশককে বলা হয় ভাষাবিজ্ঞানের “ব্লুমফিল্ডীয় যুগ”; এ সময় ব্লুমফিল্ড-প্রদত্ত কঠোর নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণী পদ্ধতি অনুসরণ করে বহু ভাষার বিবরণমূলক ব্যাকরণ রচিত হয়। এ সময় ভাষাবিজ্ঞানীরা কোন ভাষার মাতৃভাষী ব্যক্তির বিভিন্ন উক্তি সংগ্রহ করতেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে সেগুলোর ভেতরের ধ্বনিতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক সূত্র ও বিন্যাসগুলো আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন।

চম্স্কি ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান

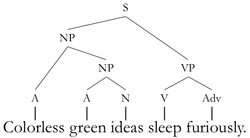

চম্স্কীয় পদ্ধতিতে বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে একটি অর্থহীন বাক্যের গঠন বর্ণনা

১৯৫০-এর দশকেই কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানী সংগঠনবাদের দুর্বলতা আবিষ্কার করেন। তারা বলেন, সংগঠনবাদীরা কেবল ভাষার বাহ্যিক রূপ ও দৃশ্যমান উপাত্ত নিয়েই আগ্রহী এবং ভাষাবিজ্ঞানকে অহেতুক উপাত্ত-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ করে ফেলেছেন। এর ফলে ভাষার অদৃশ্য অভ্যন্তরীণ সংগঠন ও বিভিন্ন ভাষার বিশ্বজনীন ধর্মগুলো উপেক্ষিত হয়েছে। মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোম চম্স্কি সংগঠনবাদের বিরুদ্ধে লেখেন এবং ভাষা যে একটি মানসিক প্রক্রিয়া ও পৃথিবীর সব ভাষাই যে কিছু সার্বজনীন বিন্যাস অনুসরণ করে, সে ব্যাপারে জোর দেন। চম্স্কির এই লেখার ফলে ভাষাবিজ্ঞানের গতি আরেকবার পরিবর্তিত হয়। চম্স্কি বিশ্বাস করেন যে কোন ব্যক্তির অচেতন, অব্যক্ত ভাষাবোধ এবং তার ভাষাপ্রয়োগ দুটি ভিন্ন বস্তু। তার মতে ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ হল মানুষের ভাষাবোধ যেসব অন্তর্নিহিত মানসিক সূত্র দিয়ে গঠিত সেগুলো আবিষ্কার করা। এ প্রস্তাবের সমর্থনে ১৯৫৭ সালে Syntactic Structures নামের গ্রন্থে চম্স্কি উপস্থাপন করেন তার উদ্ভাবিত “রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ” নামের একটি ধারণা, যে ব্যাকরণের সূত্রগুলো দিয়ে কোন একটি ভাষার সমস্ত “বৈধ” বাক্যের গঠন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। চম্স্কি আরও বলেন যে সব ভাষার মানুষই ভাষা বিষয়ক কিছু সার্বজনীন ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যাদের সমষ্টিগত নাম তিনি দেন “বিশ্বজনীন ব্যাকরণ“। এই ব্যাকরণের সীমা উদ্ঘাটন করাও ভাষাবিজ্ঞানীর অন্যতম কাজ। উল্লেখ্য, চম্স্কীয় ধারায় “ব্যাকরণ” বলতে ভাষাবিষয়ক প্রথাগত কিছু আনুশাসনিক নিয়মের সমষ্টিকে বোঝানো হয় না, বরং মানবমনের বিমূর্ত ভাষাবোধ, যা মানুষকে কথা বলতে, বুঝতে কিংবা নতুন ভাষা শিখতে সাহায্য করে, সেটিকে নির্দেশকারী ও ব্যাখাকারী ভাষাবৈজ্ঞানিক সূত্রসমষ্টিকে বোঝায়।

নোম চম্স্কি (১৯৭৭)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান মূলত চম্স্কি প্রস্তাবিত রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত বিভিন্ন ধরনের ব্যাকরণিক কাঠামোর গবেষণা। চম্স্কি বাক্যতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানের মূল ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ৫০ ও ৬০-এর দশকের প্রাথমিক প্রকাশের পর চম্স্কির নিজস্ব তত্ত্বের বিবর্তন ঘটেছে বেশ কয়েকবার: “মান তত্ত্ব” থেকে শুরু করে “সম্প্রসারিত মান তত্ত্ব”, “শাসন ও বন্ধন তত্ত্ব”, “নীতি ও প্রচল”, এবং সর্বশেষ “ন্যূনতমবাদী প্রকল্প”। এছাড়া চম্স্কীয় তত্ত্বের অনুসরণে কিছু তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, যেগুলি ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য-সংক্রান্ত চম্স্কীয় মতবাদ ও স্বতঃসিদ্ধগুলো অনেকাংশেই মেনে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এদের মধ্যে “কারক ব্যাকরণ”, “সাধারণীকৃত পদ সংগঠন ব্যাকরণ”, “সৃষ্টিশীল অর্থবিজ্ঞান”, “মস্তক-চালিত পদ সংগঠন ব্যাকরণ”, “আভিধানিক কার্যমূলক ব্যাকরণ”, “সম্পর্কমূলক ব্যাকরণ” ও “সর্বোচ্চ সন্তুষ্টিবিধান তত্ত্ব” অন্যতম। চম্স্কীয় মূলধারার বাইরে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে শ্রেণীকরণবাদী একটি ধারা আছে, যে ধারার অনুসারী ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাষাকে তাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করার চেষ্টা করেন।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে মানবমনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সংজ্ঞানাত্মক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে ভাষাবিজ্ঞান নিজের স্থান করে নিয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণায় কম্পিউটার ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রয়োগও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

-

ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণবিদ্যা

ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণবিদ্যা (ইংরেজি: Linguistic typology) ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে ভাষাসমূহকে তাদের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হয়। বিশ্বের ভাষাগুলোর গাঠনিক বৈচিত্র্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা এর উদ্দেশ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

- Comrie, Bernard (১৯৮১), Language Universals and Linguistic Typology, Blackwell: Oxford

- Greenberg, J. H. (১৯৬৫), Universals of Language, MIT Press: Cambridge, Massachussets

ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে উইকিপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। -

ভাষা পরিকল্পনা

ভাষা পরিকল্পনা (ইংরেজি: Language planning) মানুষ কীভাবে ভাষা অর্জন করবে, কীভাবে ভাষা ব্যবহার করবে, ভাষার গঠন কী রকম হবে, ইত্যাদিকে প্রভাবিত করার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কৌশলবিশিষ্ট সুচিন্তিত প্রয়াসকে বোঝায়। সরকারী পর্যায়ে এটি ভাষা নীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বহু দেশে ভাষা নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা থাকে যেগুলো ভাষা পরিকল্পনা নীতি প্রণয়নের দায়িত্বে থাকে।

ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে উইকিপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। -

উইকিপিডিয়া:ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান পরিভাষা

এই ভুক্তিটিতে প্রায় ৯,০০০ ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ/শব্দগুচ্ছ ইংরেজি ও বাংলাতে সঙ্কলিত হল। __NOTO_ শীর্ষ – 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

- AAVE – এএভিই (আফ্রিকান-মার্কিনী চলিত ইংরেজি)

- abbreviated clause – সংক্ষেপিত খণ্ডবাক্য

- abbreviation – শব্দসংক্ষেপ, সংক্ষেপায়ণ[১]

- abbreviatory convention – শব্দসংক্ষেপণ রীতি*

- abecedary –

- abessive case –

- Abkhaz –

- Abkhazo-Adyghian –

- ablative –

- ablative absolute –

- ablative case – অপাদান কারক[২]

- ablaut – অপশ্রুতি[১] (দ্র vowel alternance, apophony)

- aboriginal languages –

- A-bound –

- abrupt – আকস্মিক

- abrupt release – আকস্মিক বাধামুক্তি

- abrupt verb – আকস্মিক ক্রিয়া, চকিত ক্রিয়া

- abruptness – আকস্মিকতা

- absolute – universal দ্রষ্টব্য

- absolute adjective –

- absolute case –

- absolute comparative –

- absolute construction –

- absolute neurtalization –

- absolute pitch – বিশুদ্ধ স্বরগ্রাম

- absolute position – চরম অবস্থান

- absolute possessive –

- absolute social deixis –

- absolute synonym –

- absolute synonymy – ধ্রুব সমার্থকতা

- absolute tense –

- absolute universal –

- absolute use – ভাবে প্রয়োগ

- absolute-relative tense –

- absolutive – ক্রিয়াবাচক অসমাপিকা[২]

- absolutive case –

- absorption –

- abstract – নির্যাস, বিমূর্ত, অবস্তক

- abstract case –

- abstract noun – ভাববিশেষ্য,[২] ভাববাচক বিশেষ্য, গুণবাচক বিশেষ্য [১]

- abstraction – আবেশায়ন (রই)

- abstractness –

- abugida –

- abuse –

- abutting consonant – লগ্নব্যঞ্জন, সময়সীমাযুক্ত ব্যঞ্জন

- Abyssinian – আবিসিনীয়

- Accadian – আক্কাদীয়

- accent – স্বরাঘাত, বল[২], প্রস্বর[২], শ্বাসাঘাত[২][১], ঝোঁক

- accent pattern – প্রস্বর ধাঁচ[২]

- accentology –

- accentual – স্বরসংঘাতময় (রই)

- accentual meter –

- accentual system – স্বরসংঘাতময় ব্যবস্থা (রই)

- accentuation – স্বরচিহ্ন[১], প্রস্বরণ, প্রস্বরণ,[২] বলযোগ[২] (accent দ্রষ্টব্য)

- acceptability –

- acceptable – গ্রহণযোগ্য

- accesibility – গ্রহণীয়তা, গ্রাহ্যতা

- accesibility hierarchy – অধিগমন স্তরবিন্যাস

- accessibility scale –

- accessible –

- accidence – শব্দপ্রকরণ[১], পদপ্রকরণ, পদগঠনরীতি

- accident –

- accidental gap –

- accommodation –

- accomodation theory –

- accompaniment as semantic role –

- accomplishment – সম্পাদন; সম্পাদন ক্রিয়া

- account –

- accountability – মূল্যবিচার

- acculturation – সংস্কৃতি-সঞ্চার

- accusative –

- accusative case – কর্মকারক[২] (আরও দেখুন objective case)

- accusative language –

- accusativity –

- Achaean – একীয়

- Achaemenian – অ্যাকেমেনীয়

- Achehnese –

- achievement test –

- Achinese –

- Acholi –

- acoustic – শ্রুতিগত[১], শাব্দ[১]

- acoustic correlate –

- acoustic cue –

- acoustic domain analog –

- acoustic feature – ধ্বনিতরঙ্গগত লক্ষণ, ধ্বনিতরঙ্গলক্ষণ[২]

- acoustic image – ধ্বনিতরঙ্গচিত্র*

- acoustic intensity –

- acoustic measurement –

- acoustic nerve –

- acoustic phonetics – ধ্বনিতরঙ্গবিজ্ঞান,[২] শ্রুতিধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিশ্রুতিতত্ত্ব (রই)

- acoustics – শ্রুতিবিজ্ঞান, শ্রুতিতত্ত্ব, ধ্বনিতরঙ্গবিজ্ঞান, ধবনিপদার্থবিজ্ঞান,[২] ধ্বনিপদার্থবিদ্যা[২], ধ্বনিবিদ্যা[১]

- acquired – অর্জিত

- acquired dyslexia –

- acquired language disorder –

- acquisition – (ভাষা) অর্জন, ভাষা-আয়ত্তি

- acrolect – শীর্ষভাষা, মুখ্যভাষা

- acrology – শীর্ষনির্দেশ

- acronym – শীর্ষক শব্দ, আদ্যবর্ণক[২]

- acrophonic principle –

- across-the-board –

- acrostic – মুখাশ্রয়ী, মুন্ডমাল

- acrostic word – মুণ্ডমাল শব্দ, আদ্যবর্ণীয় শব্দ[২]

- acrostic words – দ্র acronym

- act sequence – কার্য পরম্পরা

- actant –

- action – কার্য[১], ঘটনা

- Action noun –

- action verb – কর্মবাচক ক্রিয়া

- active – কর্তৃবোধক, সক্রিয়, সকর্মক[১]

- active articulator – সক্রিয় উচ্চারক[২]

- active construction –

- active knowledge –

- active language –

- active sentence – কর্তৃবাচ্য বাক্য (রই)

- active vocabulary –

- active voice – কর্তৃবাচ্য

- actor – কর্তা[১], সম্পাদক, সম্পাদন কর্তা

- actor-action relation – কর্তা-ক্রিয়া সম্বন্ধ[২]

- actor-action-goal –

- actual – যথার্থ, প্রকৃত

- actual implicature –

- actual presupposition –

- actualization –

- actuation –

- Actuation problem –

- acute – উদাত্ত,[২][১] আরোহী, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ (রফিকুল ইসলাম)

- acute (pitch accent) – উদাত্ত সুর

- acute accent –

- Adamawa-Eastern –

- Adamawa-Ubangi –

- Adam’s apple – কন্ঠমণি[১], কন্ঠা

- adaptation – স্বাঙ্গীকরণ[১], অভিযোজন

- adapted – স্বাঙ্গীকৃত[১], অভিযোজিত

- additive – সংযোজক

- additive bilingualism –

- additive relation –

- address –

- addressee –

- addressee honorific –

- addressee-controlled honorific –

- adequacy – প্রাচুর্য, পর্যাপ্তি

- adequate – পর্যাপ্ত

- adessive – সামীপ্যজ্ঞাপক

- adhortative –

- adjacency –

- adjacency constraints – সন্নিকটস্থ অবরোধ

- adjacency pair – সন্নিকটস্থ যুগ্ম

- adjacency principle – সন্নিকটস্থ নিয়ম

- adjectival –

- adjective – বিশেষণ[২]

- adjective clause – বিশেষণীয় খন্ডবাক্য[১], বিশেষক খন্ডবাক্য, বিশেষণস্থানীয় বাক্যকল্প[২]

- adjective gapping – বিশেষণ বিলোপ

- adjective numeral – বিশেষণ সংখ্যাশব্দ[২]

- adjective phrase – বিশেষণিয় পদ

- adjectives, verbal – দ্র verbal adjectives

- adjoined –

- adjunct – প্রসারক,[২], পূরক,[২] সম্প্রসারক, সহযোজক

- adjunction –

- adjunction structure –

- adnominal – সম্বন্ধজ্ঞাপক, নামবাচক

- adposition –

- adpositional phrase –

- adstratum –

- adult’s language – পূর্ণবয়স্কের ভাষা

- Advanced RP –

- advanced tongue root – অভিগত জিহ্বামূল

- advancement – অভিগমন

- advantage –

- adverb – ক্রিয়াবিশেষণ,[২] বিশেষণের বিশেষণ[২]

- adverb clause – ক্রিয়াবিশেষনীয় খন্ডবাক্য

- adverb of manner – ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ[২]

- adverb of place – স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ[২]

- adverb of purpose – উদ্দেশ্যবাচক ক্রিয়াবিশেষণ[২]

- adverb of quality – গুনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ

- adverb of quantity – পরিমাণবাচক ক্রিয়াবিশেষণ

- adverb of reason – কারণবাচক ক্রিয়াবিশেষণ[২]

- adverb of recurrence – বারংবারতাবাচক ক্রিয়াবিশেষণ[২]

- adverb of time – কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ[২]

- adverb phrase – ক্রিয়াবিশেষণ পদবন্ধ[২]

- adverbial – ক্রিয়াবিশেষণীয়

- adverbial adjunct – ক্রিয়াবিশেষণীয় প্রসারক[২]

- adverbial clause – ক্রিয়াবিশেষণধর্মী উপবাক্য, ক্রিয়াবিশেষক খন্ডবাক্য

- adverbial compound – অব্যয়ীভাব সমাস; ক্রিয়াবিশেষণীয় সামাস

- adverbial gerund – ক্রিয়াবিশেষক অসমাপিকা

- adverbial phrase – ক্রিয়াবিশেষনীয় পদগুচ্ছ, ক্রিয়াবিশেষণীয় পদ, ক্রিয়াবিশেষর্মী পদ, ক্রিয়া বিশেষক পদগুচ্ছ; ক্রিয়াবিশেষক শব্দগুচ্ছ, ক্রিয়াবিশেষণ পদবন্ধ[২]

- adverbial use – ক্রিয়াবিশেষক প্রয়োগ

- adverbializer –

- adversative – বৈপরীত্যজ্ঞাপক

- adversative conjunction – প্রাতিপক্ষিক সংযোজক

- adversative connective – বিরোধমূলক যোজক[২]

- Adyge –

- Adygey –

- Adyghe –

- aerometry –

- affect –

- affected –

- affected object –

- affection –

- affective –

- affective meaning – অনুভূতিগত/আনুভুতিক অর্থ, আবেগাত্মক অর্থ[২]

- affirmative – অস্ত্যর্থক

- affirmative sentence – অস্ত্যর্থক বাক্য, স্বীকৃতি বাক্য[২]

- affix – আযুক্তি, প্রত্যয়; বিভক্তি; লগ্নক[২] (দ্রষ্টব্য: suffix)

- affix hopping –

- affix specifier – determinative দ্রষ্টব্য

- affixal – আযুক্তিক

- affixation – প্রত্যয় সংযোজন, লগ্নকযোগ[২]

- affixing languages –

- affricate – ঘৃষ্ট, ঘৃষ্ট ধ্বনি[২]

- affrication – ঘৃষ্টতা[২]

- Afghan – আফগানি (ভাষা)

- African – আফ্রিকাবাসী

- African languages –

- African-American Vernacular English (AAVE) –

- Afrikaans – আফ্রিকান্স (ভাষা)

- Afro-American English –

- Afro-Asiatic – আফ্রো-এশীয় (ভাষাপরিবার)

- agent – কর্তা,[২] সম্পাদক

- agent as semantic role –

- agent noun – কতর্ৃ-বিশেষ্য

- agentative, agentive – কর্তৃবাচক

- agentive – কর্তৃবাচক, কর্তাবাচক[২]

- agentless passive –

- agglutinated – গ্রন্থিত, সংগ্রন্থিত

- agglutinating – সংযোগাত্মক[২]

- agglutination – গ্রন্থন, সংশ্লেষ, সংযোজনা[২]

- agglutinative – গ্রন্থিত

- agglutinative/agglutinating/affixing language – সংসক্ত ভাষা, সংযোজনশীল ভাষা, সংশ্লেষণাত্নক ভাষা, গ্রন্থনাশ্রয়ী ভাষা

- aggradation –

- Agnean – অ্যাগনীয়

- agnosia –

- AGR –

- agrammatic speech –

- agrammatism –

- agraphia –

- agreement – সাযুজ্য[২], সংগতি, সঙ্গতি

- agreement of words – পদসংগতি

- Ahom – আহোম

- airstream – শ্বাসবায়ু, বায়ু প্রবাহ

- airstream mechanism –

- Akan –

- Akitonsart –

- Akkadian – আক্কাদীয়, আক্কাডীয় (ভাষা)

- Akoli –

- Albanian – আলবেনীয় আলবানীয় (ভাষা)

- Alemannic – আলেমানীয় (ভাষাপরিবার)

- alethic –

- alethic modality –

- Aleut –

- Alexandrians –

- alexandrine –

- alexia –

- Algerian – আলজিরীয়

- Algonkian/Algonkin/Algonquian –

- Algorithm –

- alias –

- alienable noun –

- alienable possession –

- allative –

- allative case –

- allegory –

- allegretto – দ্রুত অসচেতন উচ্চারণ[২]

- allegro –

- allegro form –

- alliteration – অনুপ্রাস

- allo- – পূরক

- allo-benefactive – অন্তর্মুখীন

- allo-benefactive verb – অন্যমুখী ক্রিয়া[২]

- allograph – পূরকলিপি, উপলিপি, সহলিপি, বর্ণরূপভেদ, বর্ণভেদ,[২] সহবর্ণ[২]

- allomorph – পূরকরূপ, উপরূপ , সহরূপ,[২] রূপভেদ[২]

- allomorphic – রূপভেদগত; সহরূপগত

- allomorphy –

- allonym –

- allophone – পূরকধ্বনি, উপধ্বনি, সহধ্বনি[২], বিস্বন[২]

- allophonic – সহধ্বনিগত,[২] পূরকধ্বনিগত, বিস্বনগত[২]

- allophonic change – ধ্বনিক (সহধ্বনিমূলিক) পরিবর্তন

- allophonic transcription –

- allophonic variation – সহধ্বনিগত ভেদ বিস্বনভেদ

- alpha –

- alphabet – বর্ণমালা

- alphabetic order – বর্ণানুক্রম

- alphabetic script – ধ্বনিলিপি, ধ্বনিভিত্তিক লিপি, বর্ণলিপি

- alphabetic, alphabetical – বর্ণমালাক্রমিক, বর্ণানুক্রমিক, বর্ণক্রমিক

- alphabetical order – বর্ণানুক্রম, বর্ণক্রম

- alphabetism –

- alphabetization – বর্ণমালাসাধন

- alphasyllabic –

- Alsatian –

- Altaic – আলতায়ীয়, আলতাইক (ভাষাপরিবার)

- alternant – পরিবর্তক, বিকৃতক, alternation দ্রষ্টব্য

- alternate sign languages –

- Alternating Stress Rule –

- alternation – পরিবর্ত, পরিবর্তন; বিকার, বিকৃতি, বিকল্প, রূপান্তরণ[২]

- alternative –

- alternative communication system –

- alternative connective – বৈকল্পিক যোজক[২]

- alternative question –

- alternative relation –

- alveolae – দন্তমূল, দন্তমূলসমূহ

- alveolar – দন্তমূলীয়[২]

- alveolar ridge –

- alveolo-palatal, alveo-palatal – দন্তমূল-তালব্য, তালু-দন্তমূলীয় (দ্র palato-alveolar)

- alveolo-retroflex – দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত

- alveo-palata – দন্তমূলীয়-তালব্য ধ্বনি

- amalgamating inflectional – মিশ্র প্রত্যয় বিভক্ত্যান্ত

- amanuensis – লিপিকর, শ্রুতিলিপিকর

- ambient it –

- ambiguity – দ্ব্যর্থকতা[২]

- ambiguous – দ্ব্যর্থক[২]

- ambiguous consonant sequence –

- ambiguous phonetic transition –

- ambiguous segment –

- ambiguous sentence – দ্ব্যর্থবোধক বাক্য

- ambiguous vowel sequence –

- ambilingual –

- ambilinguialism –

- ambisyllabic –

- amelioration –

- ameliorative –

- American – মার্কিন

- American English – মার্কিন ইংরেজি (উপভাষা)

- American Indian –

- American Indian Language – আমেবিকান ইন্ডিয়ান ভাষা

- American Sign Language (ASL) –

- American structuralism –

- Americanist system – মার্কিন প্রতিবর্নীকরণ

- Amerind –

- Amerindian –

- Ameslan –

- Amharic – আমহারীয় (ভাষা)

- amonic aphasia –

- Amorite –

- amorphous – অনিয়তাকার

- amplification relation –

- amplifier –

- amplitude – ধ্বনিতরঙ্গবিস্তার

- anacoluthon – বাক্যচ্ছেদ

- anacoluttion – কর্তা-বিসংগতি

- anacrusis –

- analects –

- analogical change –

- analogical extension –

- analogist –

- analogous – সদৃশ

- analogy – সাদৃশ্য[২]

- analogy formation – সাদৃশ্যনির্মাণ

- analphabetic notation –

- analysability – বিশ্লেষণধর্মিতা

- analysis – বিশ্লেষণ

- analysis by synthesis –

- analytic –

- analytic definition –

- analytic language –

- analytic sentence –

- analytic, isolating root –

- analytic, isolating, isolative language – বিশ্লিষ্ট ভাষা, বিশ্লেষণাত্মক ভাষা

- analytical – বিশ্লেষণধর্মী, বিশ্লেষণাত্মক[২]

- analytical language – বিশ্লেষণী ভাষা[২]

- analytical passive – বিশ্লেষণী ভাববাচ্য[২]

- analytically true –

- analyticity –

- ananym –

- anap(a)est –

- anapestic foot –

- anaphor –

- anaphora – পূর্বনির্দেশকতা

- anaphoric –

- anaphoric clitic –

- anaphoric relation –

- anaptyctic –

- anaptyxis – বিপ্রকর্ষ, মধ্যস্বরাগম,[২] স্বরভক্তি[২]

- anarthria –

- anastrophe –

- Anatolian – আনাতোলীয় (ভাষা)

- ancestor – পূর্বপুরুষ

- ancestor language –

- anchored entity –

- Andamanese – আন্দামানি (ভাষা)

- andante = ধীর স্বাভাবিক উচ্চারণ[২] –

- Andean-Equatorial –

- Andorra –

- Angami – আঙ্গামি

- angle(d) brackets –

- Anglian – অ্যাংগ্লীয়

- Anglo-Frisian –

- Anglo-Saxon – অ্যাংলো-স্যাক্সন (ভাষা)

- angry –

- Anguilla –

- animacy hierarchy –

- animal communication –

- animate – সজীব[২]

- animate class –

- animate noun – প্রাণিবাচক বিশেষ্য, সজীব বিশেষ্য[২]

- anima-voce – জীবন্ত রূপ

- Annamite –

- anomalist –

- anomalous – বিশৃঙ্খল বা ব্যত্যয়গ্রস্ত

- anomalous Sentence – বিশৃঙ্খল বাক্য

- anomaly –

- anomia – নিয়মহীনতা, নিয়মভঙ্গ

- anomic –

- answerhood condition –

- antanaclasis –

- antecedent – পূর্বপদ, পূর্বগ

- antepenult –

- antepenultimate –

- antepenultimate syllable – পূর্ব-উপান্ত্য অক্ষর, পূর্ব-উপান্ত্য সিলেবল

- anterior – বহিঃস্থ[২]

- anthimeria –

- anthology –

- anthropocentric – নৃতত্ত্বতান্ত্রিক

- anthropological linguistics –

- anthroponym –

- anthropophoncs –

- anti- –

- anticipatory anaphora –

- anticipatory assimilation – পরাগত সমীভবন[২]

- anticipatory coarticulation –

- anticipatory duplication – পূর্বাবৃত্তি, প্রাক্প্রত্যাশামূলক পূর্বাবৃত্তি

- anticipatory illocution –

- anticipatory subject –

- Antillean and South American – আন্টিলীয় ও দক্ষিণ আমেরিকি

- antipassive –

- antipassive voice –

- antipatory assimilation – regressive assimilation দ্রষ্টব্য

- antithesis –

- antithesis relation –

- antonomasia –

- antonym – বিপরীতার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ[২]

- antonymous – বিপরীতার্থক

- antonymy – বিপরীতার্থর্কতা

- Ao – আও

- aorist – অনির্দিষ্টকাল-বাচক; অচিরসম্পন্ন কাল

- aorist (aspect) – অনির্দিষ্ট(ভাবপ্রকার)

- A-over-A condition –

- Apache –

- Apachean –

- aperiodic –

- aperture –

- apex – জিহ্বাপ্রান্ত

- aphaeresis – apheresis দ্রষ্টব্য

- aphasia – বাকরোধজনিত মস্তিস্ক ব্যাধি

- aphasic –

- aphasic children –

- aphasic dysphasic –

- aphasiology –

- aphesis, apheresis – আদিস্বরলোপ,[২] অদিবর্ণ লোপ

- aphonia –

- aphorism –

- apical – জিহ্বাশিখরীয়, জিহ্বাগ্রজ

- apico- –

- apico-alveolar – জিহ্বাপ্রান্তীয়-দন্তমূলীয়

- apico-cerebral sound – জিহ্বাশিখরীয়-মূর্ধন্য ধ্বনি, জিহ্বাপ্রান্তীয়-মূর্ধন্য ধ্বনি[২]

- apico-cererbral – জিহ্বাপ্রান্তীয়-মূর্ধন্য[২]

- apico-dental – জিহ্বাপ্রান্তীয়-দন্ত্য

- apico-prepalatal sound – জিহ্বাশিখরীয় দন্ত্য ধ্বনি

- Apo koinou –

- apocope – অন্ত্যস্বরলোপ; অন্ত্যধ্বনিলোপ

- apodosis – অনুক্রম (তুল protasis প্রক্রম)

- apophony – অপশ্রুতি (দ্র ablaut, দ্র vowel gradation, দ্র vowel alternance)

- aposiopesis –

- apostrophe – ঊর্ধ্বকমা

- apparent time –

- appellative –

- applicative –

- applied – প্রয়োগমূলক, প্রায়োগিক

- applied linguistics – ফলিত ভাষাবিজ্ঞান,[২], প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান,[২] ব্যবহারিক ভাষাবিজ্ঞান

- applied stylistics –

- apposition – সমানাধিকরণ, সমকারক, সমনাম পদগুচ্ছ

- appositional –

- appositional determinative compound – কর্মধারয় সমাস

- appositional relative clause –

- appositive –

- appreciative interjection – প্রশংসাবাচক আবেগ-শব্দ[২]

- apprehensional –

- approach –

- appropriateness – যথার্থতা

- approximant – নৈকট্য ধ্বনি, সমানাধিকরণ, সমকারক, সন্নিভ ব্যঞ্জন[২]

- approximate number – মোটামুটি সংখ্যা[২]

- approximation –

- apraxia –

- aptitude test –

- aptote –

- aptronym –

- Arabic – আরবি (ভাষা)

- Aragonian – আরাগোনীয় (ভাষা)

- Aramaic –

- Araucanian –

- Araukan –

- Arawakan –

- arbitrariness –

- arbitrary – অনিয়মিত, আপতিক

- arbitrary control –

- arbitrary reference –

- Arc –

- Arc Pair Grammar –

- Arcadian – আরকেদীয়, আর্কাডীয়

- Arcado-Cyprian – আরকেদো-সাইপ্রীয়

- archaeology – পুরাতত্ত্ব

- archaetypus, archetypy – অনুমিত মিল

- archaic – অপ্রচলিত, প্রাচীন, সেকেলে

- Archaic Latin – প্রচীনতাপ্রবণ লাতিন

- archaism – অপ্রচলিত প্রয়োগ, প্রাচীন প্রয়োগ, পুরাশব্দপ্রয়োগ[২]

- archetype – আদিপ্রতীক, আদিরূপ

- Archi- –

- Archilexeme –

- archiphoneme – ধ্বনিবৈচিত্র্য

- areal linguistics – ভৌম ভাষাবিজ্ঞান

- argot – অপভাষা

- argument – আশ্রয় সম্পর্ক, যুক্তি, সম্বন্ধক[২]

- argument structure –

- arhyzotonic –

- Aristarchus –

- Aristotelian philosophy – আ্যরিস্টটলীয় দর্শন

- Armenian – আরমেনীয়, আর্মেনীয় (ভাষা)

- arrestive aluster – আবদ্ধক গুচ্ছ

- arrow –

- article – প্রপদ, নির্দেশক সংকেত, পদাশ্রিত নিদের্শক,[২] পূর্বনির্দেশক[২] (definite article দ্রষ্টব্য)

- articulation – উচ্চারণ[২]

- articulation disorder –

- articulation process –

- articulation release – উচ্চারণমুক্তি[২]

- articulation test –

- articulator – উচ্চারক[২]

- articulatory – উচ্চারণগত, উচ্চারণীয়

- articulatory analogs –

- articulatory apraxia –

- articulatory gesture –

- articulatory phonetics – উচ্চারণ ধ্বনিবিজ্ঞান[২]

- articulatory phonology –

- articulatory setting –

- articulatory target –

- artificial language – কৃত্রিম ভাষা

- artificial larynx –

- artificial speech –

- artificial underlying form –

- Arumanian –

- Aryan – আর্য

- ascender –

- ascension –

- ascertainment relation –

- ascriptive –

- ash –

- Asiatic – এশিয়া মহাদেশীয়

- ASL –

- aspect – ভাবপ্রকার, প্রকার,[২] বিধা[২]

- aspect suffix – প্রকার বিভক্তি

- aspects-theory –

- aspectual character –

- aspirate (sound) – মহাপ্রাণ ধ্বনি[২]

- aspirated – মহাপ্রাণিত, মহাপ্রাণ,[২] প্রাণিত[২]

- aspiration – মহাপ্রাণিভবন,[২] মহাপ্রাণতা

- Assamese – অসমীয়, অসমীয়া, আসামী (ভাষা)

- assertion – বিবৃতি

- assertive – বিবৃতিমূলক, নির্দেশক

- assertive illocutionary point –

- assertive interjection – সিদ্ধান্তসূচক আবেগ-শব্দ[২]

- assertive sentence – বিবৃতি বাক্য[২]

- assibilation, assibilization – সকারীভবন

- assimilation – সমীভবন[২]

- assisted instruction (CAI) –

- association – অনুষঙ্গ, সাহচর্য

- association line –

- associative – সহযোজক, অনুষঙ্গমূলক

- associative bond – অনুষঙ্গত বন্ধন

- associative meaning – অনুষঙ্গত/আনুষঙ্গিক অর্থ, সহযোজক অর্থ

- associative relation –

- associative symbol – অনুষঙ্গ প্রতীক

- assonance – ধ্বনিসাম্য

- assumptive mood –

- Assyrian – আসিরীয় (ভাষা)

- Assyro-Babylonian –

- asterisk –

- asterisked form –

- asymmetrical – অপ্রতিসম

- asymmetry – অপ্রতিসাম্য

- asyndetic –

- asyndeton –

- atelic –

- atelic verb – telic verb দ্রষ্টব্য

- Athabascan/Athapaskan – অ্যাথাবাস্কীয় (ভাষাপরিবার)

- athematic –

- Atlantic – অ্যাটল্যান্টিক

- Atlantic languages – অ্যাটল্যান্টিক (ভাষাপরিবার)

- atonic –

- ATR –

- attested -সত্যায়িত

- attested form – প্রামাণ্য উপাদান

- Attic-lonic – আত্তিক-ইওনিক

- attitudinal meaning – মনোবিষয়ক অর্থ

- attraction –

- attraction schema –

- attributable silence –

- attribute – গুণ, ধর্ম

- attribution –

- attribution relation –

- attributive – গুণবাচক, বিশেষনাত্মক, বিশেষণীয়

- attributive adjective – গুণবাচক বিশেষণ

- attributive predicate – বিশেষণাত্নাক বিধেয়

- attributive use – বিশেষণীয় প্রয়োগ

- audience –

- audiogram –

- audiolingual method –

- audiologists –

- audiology –

- audiometer –

- audiometry –

- auditorily equidistant – শ্রুতিগতভাবে সমদূরবর্তী

- auditory – শ্রুতিগত,[২] শ্রবণগত

- auditory acuity –

- auditory agnosia –

- auditory discrimination –

- auditory evidential –

- auditory feedback – শ্রুতিগত পুনর্নিবেশ

- auditory nerve –

- auditory phonetics – শ্রবন ধ্বনিবিজ্ঞান, শ্রুতি-ধ্বনিবিজ্ঞান[২]

- auditory quality – শ্রুতিগুণ

- auditory spectrum – শ্রুতিচ্ছত্র

- auditory target –

- auditory verbal agnosia –

- augment – ধ্বন্যাগম (সাধারণত ধাতুমূলের পূর্বে) উপসর্গ, আগম

- augmentative –

- augmentative communication –

- augmentative systems –

- augmented – আগম-উপসর্গযুক্ত

- aural-oral –

- Australian – অস্ট্রেলীয়

- Australian languages – অস্ট্রেলীয় (ভাষাপরিবার)

- Austric – অস্ট্রীয় (মহাভাষাপরিবার)

- Austro-Asiatic – অস্ট্রো-এশীয় (ভাষাপরিবার)

- Austronesian – অস্ট্রোনেশীয় (ভাষাপরিবার)

- authorized recipient –

- authorized speaker –

- auto- –

- autohyponym –

- automatic alternation –

- automatic speech recognition (ASR) –

- automatic translation –

- automatization – বিষয়ানুবদ্ধতা

- autometa – স্বয়ংক্রিয়

- autonomous –

- autonomous discipline – স্বায়ত্তশাসিত বিদ্যা

- autonomous phoneme – স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনিমূল

- autonomous speech –

- autonomous speech cryptophasia –

- autonomous syntax – স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্যগঠনরীতি

- autosegment – স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি একক

- autosegmental notation –

- autosegmental phonology –

- AUX –

- aux. auxiliary verb –

- auxesis –

- auxiliary – সহকারী, সহায়ক

- auxiliary deletion – সহায়ক বিলোপন[২]

- Auxiliary language –

- auxiliary verb – সহায়ক ক্রিয়াপদ, সহায়ক ক্রিয়া,[২] উপক্রিয়া

- Avar –

- aversive –

- Avestan – আবেস্তীয় (ভাষা)

- avoidance languages –

- avoidance style –

- axiom – স্বতঃসিদ্ধ

- axis –

- Aymara – আয়মারা (ভাষা)

- Azerbaijani – আজেরবাইজানীয়

- Azeri – আজেরী (ভাষা)

- Azores –

- Aztec –

- Aztec-Tanoan –

-

ভাষা

ধারণাটির কোন সুনির্দিষ্ট, যৌক্তিক ও অবিতর্কিত সংজ্ঞা দেয়া কঠিন, কেননা যেকোন কিছুর সংজ্ঞা ভাষার মাধ্যমেই দিতে হয়। তাই ভাষার আত্মসংজ্ঞা প্রদান দুরূহ। তবে ভাষার একটি কার্যনির্বাহী সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় যে ভাষা মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি মানসিক ক্ষমতা যা অর্থবাহী বাকসংকেতে রূপায়িত (বাগযন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বনিভিত্তিক রূপে বা রূপে) হয়ে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করতে এবং একই সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠধ্বনি এবং হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইঙ্গিত করে থাকে। কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে মানুষ যত বেশি পরিমাণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে ইঙ্গিতের সাহায্যে ততটা পারে না। আর কণ্ঠধ্বনির সহায়তায় মানুষ মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। কণ্ঠধ্বনি বলতে মুখগহ্বর, কণ্ঠ, নাসিকা ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনি সৃষ্টি হয় বাগ্যন্ত্রের দ্বারা। গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দন্ত, নাসিকা ইত্যাদি বাক্প্রত্যঙ্গকে এক কথায় বলে বাগযন্ত্র। এই বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে। সকল মানুষের ভাষাই বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট। তবুও একই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা। দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে মানুষ আপন মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সেসব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক (Symbol) মাত্র। এ জন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। সে ভাষাও আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। ফলে এ শতকে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে, হাজার বছর আগেকার মানুষের ভাষা ঠিক এমনটি ছিল না।বর্তমান পৃথিবীতে ৭,০৯৯ টি ভাষা প্রচলিত আছে।(তথ্য সূত্রঃ ইথনোলগ ২০তম সংস্করণ)।তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।ভাষা মানুষে-মানুষে যোগাযোগের প্রধানতম বাহন। ভাষার কতটুকু মানুষের কোন জন্মগত বৈশিষ্ট্য আর কতটুকু পরিবেশনির্ভর সে ব্যাপারে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতভেদ আছে। তবে সবাই একমত যে স্বাভাবিক মানুষমাত্রেই ভাষা অর্জনের মানসিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, এবং একবার ভাষার মূলসূত্রগুলি আয়ত্ত করে ফেলার পর বাকী জীবন ধরে মানুষ তার ভাষায় অসংখ্য নতুন নতুন বাক্য সৃষ্টি করতে পারে। এরকম অসীম প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন ভাষা একান্তই একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য; মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী এই ক্ষমতার অধিকারী নয়। প্রতিটি মানুষ ভাষা আয়ত্ত করার সহজাত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নেয় এবং ঐ মানুষটি যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ-বেষ্টিত ভাষিক সমাজের অন্তর্গত, সেই সমাজে সে দৈনন্দিন ভাষাপ্রয়োগের মাধ্যমে তার নিজস্ব ভাষাজ্ঞান বিকশিত করে।

ভাষা মূলত বাগযন্ত্রের মাধ্যমে কথিত বা “বলা” হয়, কিন্তু একে অন্য মাধ্যমে তথা লিখিত মাধ্যমেও প্রকাশ করা সম্ভব। এছাড়া প্রতীকী ভাষার মাধ্যমেও ভাবের আদান-প্রদান হতে পারে। ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল একটি ভাষিক প্রতীক এবং এর দ্বারা নির্দেশিত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক যাদৃচ্ছিক। একই বস্তু বা ধারণা কেন বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ধরনের ধ্বনিসমষ্টি দ্বারা নির্দেশিত হয় (যেমন – একটি গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীর নাম বাংলা ভাষায় “গরু“, ইংরেজি ভাষায় “Cow” কাও, ফরাসি ভাষায় “Vache” ভাশ্, ইত্যাদি কেন হয়), তার পেছনে একেকটি ভাষার বক্তাসমাজের ভেতর সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রীতিনীতি ছাড়া আর কোন কারণ নেই। মানুষের ভাষার সাথে অন্য প্রাণীদের যোগাযোগের “ভাষার” একটা বড় পার্থক্য হল ভাষার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে, যা প্রাণীরা পারে না। যেমন – মৌমাছিদের নাচ কেবল মধু আহরণের সুবিধার জন্যই কাজে লাগে। আর উল্লুক জাতীয় বানরদের ভাষিক দক্ষতা অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে বেশি হলেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে সামগ্রিকভাবে তাদের ভাষা একটি দুই বছরের মনুষ্য শিশুর ভাষার চেয়ে উন্নত নয়।

ভাষার প্রকৃতি

মানসিক ব্যাকরণ, ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগ

সব মানুষই অন্তত একটি ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বিভিন্ন ধ্বনি পরপর সাজিয়ে তৈরি হয় শব্দ, আর অনেক শব্দ নানা বিন্যাসে সাজিয়ে গড়া অসংখ্য সব বাক্য নিয়ে তৈরি হয় একটি ভাষা। কিন্তু কোন ভাষায় কতগুলি বাক্য হতে পারে, তার কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। ভাষার বক্তারা কতগুলি সীমিত সংখ্যক সূত্রকে কাজে লাগিয়ে অসীমসংখ্যক বাক্য বলতে ও বুঝতে পারেন। আধুনিক চম্স্কীয় ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই সূত্রগুলিকে বলা হয় বক্তার “মানসিক ব্যাকরণ”। বক্তা যখন ছোটবেলায় ভাষা অর্জন করে, তখন তার মধ্যে এই মানসিক ব্যাকরণের বোধ গড়ে ওঠে। এই ব্যাকরণের অংশ হিসেবে আছে ভাষাটির ধ্বনিব্যবস্থা (ধ্বনিতত্ত্ব), শব্দের গঠন (রূপমূলতত্ত্ব), কীভাবে একাধিক শব্দ সংযুক্ত হয়ে পদগুচ্ছ বা বাক্য গঠন করে (বাক্যতত্ত্ব), ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সম্পর্ক (অর্থবিজ্ঞান), এবং ভাষার শব্দভাণ্ডার। ভাষার শব্দগুলির ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সম্পর্ক যাদৃচ্ছিক। ভাষা হল সেই ব্যবস্থা যা ধ্বনির সাথে অর্থের সম্পর্ক স্থাপন করে। ভাষা সম্পর্কে কোন মানুষের এই মানসিক বোধ, বাস্তব জীবনে তার ভাষার প্রয়োগ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। মানুষ বাক বৈকল্যের শিকার হয়ে বা অন্য যেকোন কারণে “ভাষাপ্রয়োগে” ভুল করতে পারে, কিন্তু এতে তার “ভাষাবোধের” কিছু হয় না।

ব্যাকরণের প্রকারভেদ

ভাষার ব্যাকরণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। বর্ণনামূলক ব্যাকরণে ভাষার বক্তার অচেতন ভাষিক জ্ঞানের একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এটি ভাষার বক্তার মানসিক ব্যাকরণের একটি মডেল হিসেবে গণ্য করা যায়। বিধানমূলক ব্যাকরণে ভাষার ব্যাকরণ কী রকম হওয়া উচিত, তার বিধিবিধান দেয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় বিদেশী ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক ব্যাকরণ লেখা হয়।

বিশ্বজনীন ব্যাকরণ

ভাষাবিজ্ঞানীরা বিশ্বের হাজার হাজার ভাষা নিয়ে গবেষণা করে বের করেছেন যে এদের মধ্যে বহু পার্থক্য থাকলেও এই পার্থক্যের পরিমাণ সীমিত। সব ভাষার ব্যাকরণেই কিছু বিশ্বজনীন অংশ আছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাসমূহের এই বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলিকে কতগুলি নিয়মনীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। এই নিয়মনীতিগুলির সমষ্টিগত নাম দেয়া হয়েছে বিশ্বজনীন ব্যাকরণ। ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বজনীন ব্যাকরণ সব ভাষার ব্যাকরণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং এর মানুষের সহজাত ভাষা অর্জন ক্ষমতার সরাসরি সম্পর্ক আছে।

শিশুদের ভাষা অর্জনের পদ্ধতি বিশ্বজনীন ব্যাকরণের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। শিশুদেরকে জোর করে ভাষা শেখানো লাগে না। যেকোন মানব ভাষার উন্মুক্ত সংস্পর্শে আসলেই শিশুরা দ্রুত তা শিখে ফেলতে পারে। শিশুরা কতগুলি নির্দিষ্ট ধাপে ভাষা শেখে। খুব কম বয়সেই ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। চার বা পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই শিশুরা ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ (এখানে ব্যাকরণ বলতে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ বই নয়, ভাষার বাক্য গঠনের অন্তর্নিহিত মানসিক নিয়মগুলি বোঝানো হয়েছে) আয়ত্ত করে ফেলে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শিশুরা বংশগতভাবেই ভাষা অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, এবং এই ক্ষমতা বিশ্বজনীন ব্যাকরণের অংশ।

বধির শিশুরা প্রতীকী ভাষা শেখার ক্ষেত্রেও অনুরূপ দক্ষতা দেখায়। অর্থাৎ ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে ধ্বনি শোনা বা উৎপাদন করা পূর্বশর্ত নয়। প্রতীকী ভাষাগুলি দৃষ্টি ও ইঙ্গিতভিত্তিক হলেও এগুলি কথ্য ভাষাগুলির চেয়ে কোন অংশে অনুন্নত বা গাঠনিক দিক থেকে কম জটিল নয়।

ভাষার বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভাষাকে যদি কেবলমাত্র যোগাযোগের একটি উপায় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাহলে এটি মানুষের একান্ত নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভাষার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য প্রাণীদের যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলিতে দেখা যায় না। মানুষের ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সৃষ্টিশীলতা বা সঞ্জননী ক্ষমতা, অর্থাৎ মৌলিক ভাষিক এককগুলিকে (ধ্বনি, ধ্বনিদল, রূপমূল, শব্দ) সংযুক্ত করে অসীম সংখ্যক বৈধ বাক্য সৃষ্টির ক্ষমতা, যে বাক্যগুলির অনেকগুলিই হয়ত আজও কেউ বলেনি বা শোনেনি।

ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করে অনেকগুলি সত্য বের করেছেন, যেগুলি সব ভাষার জন্য প্রযোজ্য:

- যেখানেই মানুষ আছে, সেখানেই ভাষা আছে। আদিম ভাষা বলে কিছু নেই।

- সব মনুষ্য ভাষাই সমান জটিল এবং মহাবিশ্বের যেকোন ধারণা প্রকাশে সমভাবে সক্ষম।

- যেকোন ভাষার শব্দভাণ্ডারকে নতুন ধারণা প্রকাশের সুবিধার্থে নতুন শব্দ গ্রহণ করিয়ে সমৃদ্ধ করা যায়।

- সব ভাষাই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়।

- কথ্য ভাষাগুলির ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সম্পর্ক এবং প্রতীকী ভাষাগুলির ইঙ্গিত ও অর্থের মধ্যে সম্পর্ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যাদৃচ্ছিক।

- সব মনুষ্য ভাষাতেই কতগুলি সসীম সংখ্যক ধ্বনি বা ইঙ্গিত থাকে যেগুলি জোড়া লাগিয়ে অর্থপূর্ণ একক বা শব্দ তৈরি করা হয়, এবং এই শব্দগুলিকে আবার জোড়া লাগিয়ে অসীম সংখ্যক সম্ভাব্য বাক্য তৈরি করা যায়।

- সব ভাষার শব্দ ও বাক্যগঠনের সূত্রগুলি প্রায় একই ধরনের।

- প্রতিটি কথ্য ভাষার বিচ্ছিন্ন ধ্বনি-একক আছে, যেগুলিকে কতগুলি ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায়। প্রতিটি কথ্য ভাষায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি আছে।

- সব ভাষাতেই ব্যাকরণিক পদশ্রেণী বা ক্যাটেগরি যেমন বিশেষ্য, ক্রিয়া, ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

- সব ভাষাতেই পুং বা স্ত্রী, মানুষ, জীবিত, ইত্যাদি বিশ্বজনীন আর্থিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

- সব ভাষাতেই না-বাচকতা, প্রশ্ন করা, আদেশ দেওয়া, অতীত বা ভবিষ্যত নির্দেশ করা, ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।

- মানুষের ভাষায় ভাষায় যে পার্থক্য, তার কোন জৈবিক কারণ নেই। যেকোন সুস্থ স্বাভাবিক মানব শিশু পৃথিবীর যেকোন ভৌগোলিক, সামাজিক, জাতিগত বা অর্থনৈতিক পরিবেশে যেকোন ভাষা শিখতে সক্ষম।

ভাষার উপাদান

মানুষের মুখের ভাষা অনেকগুলি ধ্বনি নিয়ে গঠিত। এই ধ্বনিগুলির নিজস্ব কোন অর্থ নেই। যেমন – ক্, অ, প্, আ, ল্ — এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করলে কোন কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ধ্বনিগুলি একত্রে যখন “কপাল” শব্দ হিসেবে উচ্চারণ করা হয়, তখন একজন বাংলাভাষী লোক এদের মধ্যে অর্থ খুঁজে পান। ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর জটিল আন্বয়িক বা বাক্যিক ব্যবস্থা, যার নিয়মগুলি ভাষার শব্দগুলি কোন্টির পর কোন্টি কী ক্রমে বসে বিভিন্ন পদগুচ্ছ, খণ্ডবাক্য ও বাক্য গঠন করবে, তার দিকনির্দেশ দেয়।

ভাষা অর্জন

ভাষা অর্জন বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা এক বা একাধিক ভাষা শিখে থাকে। এটি ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র।

মাতৃভাষা অর্জন

মাতৃভাষা অর্জন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং ভাষাবিজ্ঞানী এর প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও পুরোপুরি জানতে পারেননি। ছোট শিশুদের মধ্যে প্রবৃত্তিগতভাবেই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাদেরকে শিশু বয়সেই মাতৃভাষা অর্জনের উপযোগী করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে বাগনালীর গঠন, যার মাধ্যমে শিশু তার মাতৃভাষার বিভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে। এছাড়া শিশুদের সাধারণ ব্যাকরণিক মূলনীতিগুলি এবং বাক্যগঠনের স্তরগুলি বোঝার ক্ষমতা থাকে। শিশুরা কোন নির্দিষ্ট ভাষা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। বরং যে ভাষা তাদের আশেপাশে বলা হয়, তারা সেই ভাষাই শিখে ফেলে, এমনকি যদি তাদের পিতামাতা অন্য কোন ভাষাতে কথা বলে, তা হলেও। প্রাথমিক ভাষা অর্জনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য হল শিশুরা প্রথম প্রথম বাক্যের গঠনের চেয়ে অর্থের উপর বেশি জোর দেয়। যেই পর্যায়ে তারা সচেতনভাবে সুসংগঠিত বাক্য বলতে আরম্ভ করে, সেই পর্যায়েই মনুষ্য শিশুরা ভাষিক দক্ষতায় “এপ” (Ape) জাতীয় প্রাণীদের ছাড়িয়ে যায়।

দ্বিতীয় ভাষা অর্জন

যদিও দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বলতে আক্ষরিকভাবে মাতৃভাষা অর্জনের পরে অপর একটি ভাষা অর্জনকে বোঝায়, প্রায়শই এই পরিভাষাটি দিয়ে বয়ঃসন্ধিকালের পরে দ্বিতীয় একটি ভাষা অর্জনের ঘটনাকে বোঝানো হয়ে থাকে। শিশুরা একাধিক ভাষা অর্জনে তেমন কোন কষ্টের সম্মুখীন হয় না। কিন্তু বয়ঃসন্ধির পরে দ্বিতীয় কোন ভাষা শিখতে মানুষকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং প্রায়শই সেই ভাষাতে সে উচ্চ স্তরের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। মানুষ যদি দ্বিতীয় ভাষাটি বক্তা সম্প্রদায়ে ও তাদের সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়, তবেই সে ভাষাটি সবচেয়ে সফলভাবে আয়ত্তে আনতে পারে। এছাড়া যেসমস্ত সংস্কৃতিতে দ্বিতীয় ভাষা শেখার উপর জোর দেওয়া হয়, সেখানেও দ্বিতীয় ভাষা অর্জন সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকান বহু দেশে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফরাসি অর্জনের ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়।

দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা

দ্বিভাষিকতা বলতে দুইটি ভাষা দক্ষভাবে প্রয়োগের ক্ষমতা এবং বহুভাষিকতা বলতে দুইয়ের বেশি ভাষার দক্ষ প্রয়োগের ক্ষমতাকে বোঝায়। বিশ্বের বেশির ভাগ অঞ্চলেই দ্বিভাষিকতা প্রচলিত। দ্বিভাষী বা বহুভাষী মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার দক্ষতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়: কেউ হয়ত একটি ভাষায় ভাল লিখতে এবং অপরটিতে ভাল বলতে পারেন, ইত্যাদি।

ভাষার রূপ বৈচিত্র্য

এই অনুচ্ছেদটি সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। ভাষার পরিবর্তন

মানুষের মুখে মুখে বলা বা কথা বলার নতুন উপায় আবিষ্কারের ফলে সকল ভাষাতেই পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তন এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে এমনকি অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেও স্থানান্তরিত হয়। ধ্বনিগত দিক থেকে শুরু করে শব্দভান্ডার, অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, পদবিন্যাস ও বক্তৃতায় ভাষার পরিবর্তন হয়ে থাকে। যদিও ভাষার এই পরিবর্তনকে শুরুর দিকে নেতিবাচক হিসেবে মূল্যায়ন করা হতো এবং ভাষা বিষয়ক বক্তারা মনে করতেন এই পরিবর্তনের ফলে ভাষা ব্যবহারের বিনাশ হচ্ছে বা মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে, তবু এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক উপায়ে সংঘটিত হয় এবং তা এড়ানো দুস্কর।[১]

পরিবর্তনের ফলে নির্দিষ্ট শব্দ বা সম্পূর্ণ ধ্বনিগত পদ্ধতিতে প্রভাব দেখা যায়। শব্দগত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে অন্য কোন শব্দ বা ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে একটি শব্দকে পুনঃস্থাপন, প্রভাবিত হওয়ার শব্দ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, কিংবা যেখানে কোন শব্দ ছিল না সে স্থানে নতুন কোন শব্দ যুক্ত করা।[২] যেমন – নিজেই নিজের ছবি তোলাকে “সেলফি” বলা হয়ে থাকে, যা পূর্বে ছিল না।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা

বিশ্বের ১১টি সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হল চীনা, ইংরেজি, হিন্দি–উর্দু, স্পেনীয়, আরবি, পর্তুগিজ, রুশ, বাংলা, জাপানি, জার্মান ও ফরাসি। চীনা ও জাপানি ভাষা ব্যতীত বাকি ৯টি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং বিশ্বের ৪৬% মানুষ এই সব ভাষায় কথা বলেন।[৩]

সবচেয়ে বেশি ভাষার আঁতুড়ঘর দুটি দেশ: পাপুয়া নিউ গিনি, যেখানে ৮৫০টিরও বেশি ভাষা রয়েছে; অপরটি ইন্দোনেশিয়া, যেখানে ৬৭০টি ভাষা লোকমুখে ফেরে। মহাদেশের বিচারে বিশ্বের ৬০০০টির মধ্যে ১৫ শতাংশ ভাষায় কথা বলা হয় দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায়, আফ্রিকায় ৩০ শতাংশ, এশিয়াতেও শতাংশের হিসেব ৩০, সবচেয়ে কম ইউরোপে, সেখানে মাত্র ৩ শতাংশ।

এদের মধ্যে অনেকগুলিই ভাষাই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। আবার অনেকগুলি ভাষা আছে যেগুলি একটিই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষই ব্যবহার করতেন। বংশধরদের অভাবে সেই ভাষা শেষ হয়ে গিয়েছে।

প্রতিনিয়ত ভাষা ও ভাষায় শব্দের ব্যবহার পাল্টে যাচ্ছে। অনেক ভাষা অস্তিত্ব রক্ষায় অন্যের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিচ্ছে। যার ফলে খর্ব হচ্ছে ভাষার স্বাতন্ত্র্যতা। সমীক্ষা বলছে, প্রতি ১৫ দিনের একটি করে ভাষা মুছে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। কয়েকটি ভাষা অবশ্য সরকারী বদান্যতায় স্বমহিমায় ফিরেও এসেছে। যেমন ওয়েলস, মাওরির মত ভাষা সরকারী আনুকূল্য পেয়েছে।

প্রতীকী ভাষা

ইশারা ভাষা বা সাংকেতিক ভাষা বা প্রতীকী ভাষা (ইংরেজি: Sign language) বলতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ করে হাত ও বাহু নড়ানোর মাধ্যমে যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে বোঝানো হয়। মুখের ভাষাতে যোগাযোগ করা অসম্ভব বা অযাচিত হলে এই ভাষা ব্যবহার করা হয়। সম্ভবত মুখের ভাষার আগেই ইশারা ভাষার উদ্ভব ঘটে। মুখের বিকৃত ভঙ্গিমা, কাঁধের ওঠানামা কিংবা আঙুল তাক করাকে এক ধরনের মোটা দাগের ইশারা ভাষা হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে প্রকৃত ইশারা ভাষাতে হাত ও আঙুল দিয়ে সৃষ্ট সুচিন্তিত ও সূক্ষ্ম দ্যোতনাবিশিষ্ট সংকেত সমষ্টি ব্যবহৃত হয়, এবং এর সাথে সাধারণত মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিও যুক্ত করা হয়। মূক ও বধির লোকেরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ইশারা ভাষার ব্যবহার করে থাকেন

-

ব্যুৎপত্তি

ব্যুৎপত্তি শব্দের ইতিহাস, তাদের উদ্ভব, এবং কিভাবে তাদের আকার এবং অর্থ সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এর গবেষণা।

পদ্ধতি

‘ব্যুৎপত্তি’ কথার অর্থ হল শব্দের জন্ম বা উৎপত্তি (ব্যুৎপত্তি = বি + উৎপত্তি)। একটি শব্দ জন্মের শব্দের উৎপত্তি অধ্যয়নের জন্য ব্যুৎপত্তিবিদরা বেশ কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, যার মধ্যে কয়েকটি হল:

ফিলোলজিকাল গবেষণা। শব্দের আকার এবং অর্থের পরিবর্তনগুলি পুরানো পাঠ্যগুলির সাহায্যে সনাক্ত করা যেতে পারে, যদি এটি পাওয়া যায়। দ্বান্দ্বিক তথ্য ব্যবহার করা। শব্দের রূপ বা অর্থ উপভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখাতে পারে, যা এর আগের ইতিহাস সম্পর্কে সূত্র দিতে পারে। তুলনামূলক পদ্ধতি। সম্পর্কিত ভাষাগুলির একটি পদ্ধতিগত তুলনা করে, ব্যুৎপত্তিবিদরা প্রায়শই সনাক্ত করতে সক্ষম হতে পারে কোন শব্দগুলি তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ ভাষা থেকে এসেছে এবং কোনটি পরে অন্য ভাষা থেকে ধার করা হয়েছিল। শব্দার্থগত পরিবর্তনের অধ্যয়ন। ব্যুৎপত্তিবিদদের প্রায়ই নির্দিষ্ট শব্দের অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে অনুমান করতে হবে। এই ধরনের অনুমান শব্দার্থগত পরিবর্তনের সাধারণ জ্ঞানের বিরুদ্ধে পরীক্ষা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের অনুমানটি অন্যান্য ভাষাতেও একই ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখিয়ে প্রমাণিত হতে পারে। সময় যে অর্থে ব্যবহৃত হত, পরবর্তী কালে তার সেই অর্থ অনেক সময় বদলে যায়। যেমন: সন্দেশ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সংবাদ, বর্তমান অর্থ মিষ্টান্ন-বিশেষ। মৌলিক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না, ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় শুধুমাত্র সাধিত শব্দের। সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তি বলতে সাধারণ ভাবে প্রকৃতি-প্রত্যয় বোঝায়। তাই এক কথায় বলা যায় কোনো সাধিত শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত বা উৎপত্তিগত অর্থকে বা আদি অর্থকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলে।

শব্দ উৎসের প্রকারভেদ

ব্যুৎপত্তিগত তত্ত্ব স্বীকার করে যে শব্দগুলি সীমিত সংখ্যক মৌলিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষা পরিবর্তন, ধার নেওয়া (অর্থাৎ, অন্যান্য ভাষা থেকে “লোনওয়ার্ড” গ্রহণ); শব্দ গঠন যেমন ডেরিভেশন এবং কম্পাউন্ডিং; এবং অনম্যাটোপোইয়া এবং শব্দ প্রতীকবাদ (অর্থাৎ, “ক্লিক” বা “গ্রান্ট” এর মতো অনুকরণমূলক শব্দের সৃষ্টি)।

যদিও নতুন উদ্ভূত শব্দের উৎপত্তি প্রায়শই কমবেশি স্বচ্ছ, শব্দ পরিবর্তন বা শব্দার্থগত পরিবর্তনের কারণে এটি সময়ের সাথে সাথে অস্পষ্ট হয়ে যায়। শব্দ পরিবর্তনের কারণে, এটি সহজেই স্পষ্ট নয় যে ইংরেজি শব্দ সেটটি সিট শব্দের সাথে সম্পর্কিত (প্রাক্তনটি মূলত পরবর্তীটির একটি কার্যকারক গঠন)। এটা আরও কম স্পষ্ট যে আশীর্বাদ রক্তের সাথে সম্পর্কিত (প্রাক্তনটি মূলত “রক্ত দিয়ে চিহ্নিত করা” অর্থের একটি ডেরিভেটিভ ছিল)।

শব্দার্থগত পরিবর্তনও ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজি শব্দ bead-এর অর্থ মূলত “প্রার্থনা”। পুঁতি ব্যবহার করে নামাজের তেলাওয়াত গণনার অনুশীলনের মাধ্যমে এটি তার আধুনিক অর্থ অর্জন করেছে।

ইংরেজি ভাষা

বিদেশি শব্দ গ্রহণ

ইতিহাস

প্রাচীন সংস্কৃত

প্রাচীন গ্রেকো-রোমান

মধ্যযুগীয়

আধুনিক যুগ

আরও দেখুন

-

বিশ্বজনীন ব্যাকরণ

বিশ্বজনীন ব্যাকরণ হল ভাষাবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব যা অনুসারে সব ভাষার মানুষই ভাষা বিষয়ক কিছু সার্বজনীন ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এদের সমষ্টিগত নামকে বিশ্বজনীন ব্যাকরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোম চম্স্কি।[১]

ইতিহাস

বিশ্বজনীন ব্যাকরণের ধারণা পাওয়া যায় রজার বেকনের আনুমানিক ১২৪৫ সালের ওভারভিউ অফ গ্রামার ও আনুমানিক ১২৬৮ সালের গ্রিক গ্রামার থেকে। তিনি উল্লেখ করেন সকল ভাষাতেই একটি সাধারণ ব্যাকরণ রয়েছে, যদিও এতে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়; এবং ১৩শ শতাব্দীতে যারা বেকনকে অনুসরণ করতেন তারা স্বীকার করেন সকল ব্যাকরণেই বিশ্বজনীন রীতি বিদ্যমান। বিশ্বজনীন ব্যাকরণ বা ভাষার এই ধারণা দর্শনতাত্ত্বিক ভাষার ১৭শ শতাব্দীর কার্যক্রমের প্রধান উপাদান ছিল। দর্শনতাত্ত্বিক ভাষার কার্যক্রম থেকে পৃথক ১৮শ শতাব্দীর একটি বিশ্বজনীন ব্যাকরণবিদদের স্কটিশ শাখা ছিল, যেখানে জেমস বিটি, হিউ ব্লেয়ার, জেমস বার্নেট, জেমস হ্যারিস ও অ্যাডাম স্মিথরা যুক্ত ছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (১৭৭১) এর প্রথম সংস্করণে ব্যাকরণ বিষয়ক নিবন্ধে “অফ ইউনিভার্সাল গ্রামার” শিরোনামে একটি বড় অধ্যায় ছিল।[২]

১৯৫০-১৯৭০ এর দশকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান এ নোম চম্স্কি ও মন্টাগুয়ের তত্ত্ব দিয়ে এই ধারণা প্রসার লাভ করে ও প্রভাব বিস্তার করে।[১]

আরও দেখুন

-

বিধানবাদ (ভাষাবিজ্ঞান)

কোন ভাষার একটি বিশেষ রূপ অন্য রূপগুলির চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উন্নত এবং এই রূপটিকেই ভাষাটির সমস্ত বক্তার ব্যবহার করা উচিত, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণত ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বিধানবাদ (ইংরেজি: prescriptivism) নামে অভিহিত করা হয়। বিধানবাদীরা মূলত ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডারের উপরেই বেশি জোর দেন, তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রেও বিধানবাদের প্রচুর উদাহরণ আছে। সাধারণত ভাষাটির “আদর্শ” লিখিত ভাষার একটি সংস্করণকে, বিশেষ করে সাহিত্যের ভাষা কিংবা আনুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় ব্যবহৃত ভাষাকেই বিধানবাদীরা পছন্দ করে থাকেন। এই ভাষার অনুসারীরা সাধারণত বলেন যে তাঁরাই “শুদ্ধভাবে” কথা বলেন বা লেখেন, আর ভাষার অন্যান্য বৈচিত্র্যগুলি “অশুদ্ধ”।

সমস্ত প্রধান ইউরোপীয় ভাষাই বিধানবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৮শ শতকে ব্যাকরণ ও অভিধান রচনায় বিধানবাদই ছিল ভাষা বিশ্লেষণের মূল ধারা। এই প্রথমদিককার ব্যাকরণবিদদের তিনটি লক্ষ্য ছিল:

- তাঁরা তাঁদের ভাষার মূলনীতিগুলি লিপিবদ্ধ করে দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভাষার ব্যবহারের আপাত বিশৃঙ্খলার গভীরে একটি সুশৃঙ্খল সংশ্রয় আছে।

- তাঁরা ভাষার সঠিক ব্যবহার নিয়ে নানা বিতর্কের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন।

- ভাষা ব্যবহারের সময় সাধারণ মানুষ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেসব ভুল করে, সেই ভুলগুলি তাঁরা চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন এবং এটা করার মাধ্যমে ভাষার “উন্নতিসাধন” করতে চেয়েছিলেন।

বিধানবাদীদের এই কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাবের প্রকাশ ঘটে ব্যাকরণের বিভিন্ন “নিয়মের” প্রতি তাঁদের দুর্বলতায়। তারা নিয়ম করে দেন যে ভাষার কিছু ব্যবহার শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয়, আর অন্য কিছু ব্যবহার বর্জনীয়। অর্থাৎ ভাষার কোন ব্যবহার হয় শুদ্ধ নতুবা অশুদ্ধ; এ দুইয়ের মাঝামাঝি বলে কিছু নেই। বিধানবাদীদের মতে ব্যাকরণবিদ কেবল ভাষার ব্যবহারের বিভিন্ন উদাহরণ লিপিবদ্ধ-ই করেন না, এগুলির শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারও তাঁর কাজ।

ভাষার ব্যাপারে এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে এবং এর সুবাদেই ভাষার আদর্শ সর্বজনমান্য রূপ বাস্তবায়ন করার কথা আজও আলোচিত হয়। কিন্তু ভাষা গবেষণার আরেকটি দিক আছে যা “আদর্শ ভাষা” নয়, বরং ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকৃত সত্য বা fact উদ্ঘাটনেই বেশি আগ্রহী। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ব্যাকরণবিদের কাজ বিধান দেয়া নয়, বরং বর্ণনা করা। অর্থাৎ ব্যাকরণবিদ কোন ভাষার বিভিন্ন ব্যবহার কেবল লিপিবদ্ধ ও বর্ণনা করবেন, কিন্তু এর শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার কিংবা ভাষার পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি পাল্টানোর দুরূহ, অসম্ভব কাজটি তাঁর করার নয়। ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই ইংরেজি ভাষার ইতিহাসে আমরা এই বর্ণনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে লেখালেখি দেখতে পাই। জোসেফ প্রিস্টলি তাঁর Rudiments of English Grammar (1761) গ্রন্থে লেখেন যে ‘the custom of speaking is the original and only just standard of any language’, অর্থাৎ ‘বলার রীতিনীতিই যেকোন ভাষার আদি ও একমাত্র আদর্শ’। বর্ণনাবাদীরা বলেন যে যুক্তি দিয়ে ও আইন করে ভাষিক ইস্যুগুলি সমাধান করা সম্ভব নয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ করার সময় এই বর্ণনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিয়েই অগ্রসর হন।

বর্তমান যুগে “বিধানবাদী” ও “বর্ণনাবাদী” — এই দুই ঘরানার ভেতরে বিরোধ প্রায়ই চরমে পৌঁছে, এবং এক পক্ষ আরেক পক্ষের অবস্থানের অবাস্তব উপস্থাপনেই বেশি আগ্রহী বলে মনে হয়। বর্ণনাবাদীদের সম্পর্কে বলা হয় তাঁরা ভাষার কোনও রকম আদর্শায়নেরই ধার ধারেন না, কেননা তারা সব ধরনের ব্যবহারকেই সমান বৈধ মনে করেন। অন্যদিকে বিধানবাদীদেরকে বলা হয় তাঁরা ঐতিহ্যের অন্ধ ভক্ত। এই বিরোধকে একটা রাজনৈতিক রূপ দেয়ারও চেষ্টা চলে, যেখানে বর্ণনাবাদীরা আমূল সংস্কারবাদী উদারপন্থায় বিশ্বাসী, আর বিধানবাদীরা অভিজাত রক্ষণশীলতায়।

বিধানবাদী ও বর্ণনাবাদীদের চরিত্রের এই ছাঁচে-ঢালা উপস্থাপন উপেক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব যে উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই গুরুত্বপূর্ণ, এবং ধারণার চেয়ে এদের মধ্যে মিল অনেক বেশি। ভাষার গ্রহণযোগ্যতা, দ্ব্যর্থতা বা বহুঅর্থকতা, এবং বোধগম্যতার ব্যাপারে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির গবেষকেরাই আগ্রহী। একই ভাষার বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের সমস্যার সমাধানে বর্ণনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা অপরিহার্য। যখন আমরা ভাষা ব্যবহারের প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত হই, তখন আমরা ব্যক্তিগত মতামতের ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষা কিংবা ভাষা শৈলীর ব্যাপারে বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করি। অন্যদিকে ভাষার বিভিন্ন ব্যবহারের মূল্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের যে অনুভূতি আছে, যে অনুভূতি সমাজ-কাঠামো ও সেই কাঠামোয় আমাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা গঠনে প্রভাব ফেলে, বিধানবাদ ভাষা গবেষণার সেই দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রায় ২০০ বছর ধরে বিরোধের পর চরম আশাবাদীরা ছাড়া আর কেউই ভাষা গবেষণার এই দুই “বাদের” প্রবক্তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য আশা করেন না। তবে ইদানীং সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা মানুষের ভাষিক আচরণ, ভাষার ব্যবহার ও ভাষা সংক্রান্ত বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিধিবাদের ভূমিকার উপর আরও গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, ফলে বিধিবাদী ও বর্ণনাবাদীদের মধ্যকার দূরত্ব ভবিষ্যতে হ্রাস পাবে, তা আশা করা যায়।

ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণিক নিয়মগুলি কোথা থেকে আসে?

ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে নিচের উৎসগুলি থেকে সাধারণত এই নিয়মগুলি উৎসারিত হয়।

- লাতিন ও প্রাচীন গ্রিক ভাষা: এই ভাষাগুলি অপরিবর্তনীয় এবং ইউরোপীয় শিক্ষায় এগুলি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন দুইটি ভাষা। এগুলিতে রচিত চিরায়ত সাহিত্যগুলির অত্যন্ত উঁচু মানের, ফলে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণবিদেরা ভাষা দুইটিকে ভাষিক উৎকর্ষের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করে তাদের নিজ নিজ ভাষা বিশ্লেষণে ও নিয়ম প্রণয়নে অগ্রসর হন। যেমন – ইংরেজিতে It is me-র পরিবর্তে It is I ব্যবহার করার উপদেশ দেয়া হয়, কেননা লাতিনে be (হওয়া) ক্রিয়াটির পরে সবসময় কর্তাস্থানীয় পদ বসে, কর্মস্থানীয় পদ নয়। কিন্তু বর্ণনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে লাতিনের এই নিয়মটি সার্বজনীন নয়। যেমন আরবি ভাষায় হওয়া ক্রিয়ার পরে কর্ম বসে। অনানুষ্ঠানিক ইংরেজিতেও me-ই ব্যবহৃত হয়। ফরাসি ভাষাতেও কেবল কর্ম রূপটিই ব্যবহৃত হয় (c’est moi, ইত্যাদি)।

- লিখিত ভাষা: কথ্য ভাষার তুলনায় লিখিত ভাষাতে যত্নের পরিমাণ বেশি এবং এর মর্যাদা ও স্থায়িত্ব-ও বেশি, বিশেষত সাহত্য রচনার প্রেক্ষাপটে। তাই যেভাবে লেখেন, সেভাবেই কথা বলতে অনেক সময় লোকদেরকে উপদেশ দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজিতে Who did you speak to?-র পরিবর্তে Whom did you speak to? বলতে পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু কথ্য ও আনুষ্ঠানিক লিখিত ভাষা একই নিয়মে চলে না। কথ্য ইংরেজিতে Who দিয়ে উপরের বাক্যটি বলা মোটেও দোষের কিছু নয়।

- যুক্তিবিজ্ঞান: অনেকে মনে করেন যুক্তিবিজ্ঞান তথা গণিত দিয়েই ব্যাকরণের উপদেশগুলির গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করা উচিত। যেমন ইংরেজিতে অনেকে I haven’t done nothing জাতীয় বাক্য বলতে নিষেধ করেন কেননা তাঁদের মতে বাক্যে দুইটি না-বাচক উপাদানের ব্যবহার সেটিকে একটি হ্যাঁ-বাচক বাক্যে পরিণত করে। কিন্তু আসলে এখানে দুইটি না-বাচক উপাদান মিলে হ্যাঁ-বাচক উপাদান সৃষ্টি করছে না, বরং বাক্যটির না-বাচকতায় আরও জোর দিচ্ছে। আদর্শ লিখিত ইংরেজিতে উপরের বাক্যটি অশুদ্ধ গণ্য হলেও স্বাভাবিক কথাবার্তায় ইংরেজিভাষীরা হরহামেশাই এরকম দ্বি-নেতিবাচক বাক্য উচ্চারণ করেন ও এদের অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না। একই বাক্যে এরকম একাধিক না-বাচক উপাদানের ব্যবহার বিভিন্ন ভাষায় (যেমন – ফরাসি, রুশ, ইতালীয়, ইত্যাদি) দেখতে পাওয়া যায়। ফরাসি “Je ne veux parler avec personne”-এর ইংরেজি আক্ষরিক অনুবাদ হয় “I not want speak with no-one”। ইতালীয়তেও “Non voglio parlare con nessuno”-এর ইংরেজি আক্ষরিক অনুবাদ হয় “not I-want speak with no-one”। দুইটি বাক্যেরই একই অর্থ – “আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই না” অথচ এগুলিতে দুইটি না-বাচক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে।

বিধানবাদের উদাহরণ

ইংরেজি ভাষায় মারি-র Grammar-এর প্রভাব

১৮শ শতকে প্রকাশিত সবচেয়ে প্রভাবশালী ইংরেজি ব্যাকরণের একটি ছিল ধর্মযাজক বিশপ রবার্ট লোওথের লেখা A Short Introduction to English Grammar with Critical Notes (1762)। এই ব্যাকরণটিই ব্যাকরণবিদ লিন্ডলি মারিকে তাঁর বহুল ব্যবহৃত English Grammar (1794) বইটি লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। পরবর্তী দশকগুলিতে এই দুইটি বইয়ের ২০টিরও বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

মারির ব্যাকরণ বইটি স্কুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও জনসাধারণের ভাষিক আচরণের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রভাব ছিল বেশি। অনুপ্রাসের সাহায্য নিয়ে লেখা তাঁর একটি নিয়মে বিধিবাদের বহু পরিভাষা লক্ষণীয়: ‘Perspicuity requires the qualities of purity, propriety and precision.’

মারির কতগুলি নিয়ম ছিল অপরিহার্য, যেমন ‘Keep clear of double meaning or ambiguity’ এবং ‘Avoid unintelligible words or phrases’। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ বিশ্লেষণই ছিল যথেচ্ছ, কৃত্রিম, ও লাতিন-ভিত্তিক, যেগুলি পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে বহু বিতর্কের রসদ যোগায়। মারির একটি নিয়ম ছিল এরকম – ‘Two negatives, in English, destroy one another, or are equivalent to an affirmative’।

মারির ব্যাকরণের নিয়মগুলি ব্যাপকভাবে পড়ানো হত, এবং এটি ইংরেজি ভাষায় শুদ্ধিবাদের ভিত্তি গড়ে দেয়, যে শুদ্ধিবাদের আজও দেখা মেলে। তবে সেসময় এই নিয়মগুলিকে অনেকে আক্রমণও করেছিলেন। ১৮২৬ সালে American Journal of Education-এ এক লেখক মারির ব্যাকরণকে বিদেশী তাকের সাথে তুলনা করেন, যে তাকের ওপর লেখকের সরল মুখের ভাষাটিকে (অর্থাৎ ইংরেজিকে) টেনে খাপ খাওয়ানো হয়েছে (‘foreign rack on which our simple language has been stretched’)। ১৮৩৩ সালে আরেক লেখক জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ব্যাকরণবিদদের কাজ নিয়ম ‘আবিষ্কার’ করা, ‘উদ্ভাবন’ করা নয়। তাই বলা যায়, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আবির্ভাবের অনেক আগেই বর্ণনাবাদ ও বিধানবাদের যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

জর্জ অরওয়েল

জর্জ অরওয়েল তাঁর Politics and the English Language (1947) রচনাটিতে ছয়টি নিয়ম উল্লেখ করেন যেগুলি অনুসরণ করলে চিন্তার প্রবাহে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে কিংবা কোন লুকোচুরি না করে মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। অরওয়েল মনে করতেন ভাষার অবনতিই ছিল তাঁর সময়কার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ। অরওয়েলের উপদেশমূলক নিয়মগুলি ছিল এরকম:

- Never use a metaphor, simile, or other figure of speech which you are used to seeing in print.

- Never use a long word where a short one will do.

- If it is possible to cut a word out, always cut it out.

- Never use the passive where you can use the active.

- Never use a foreign phrase, a scientific word, or a jargon word if you can think of an everyday English equivalent.

- Break any of these rules sooner than say anything outright barbarous.

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও রচনা

- Milroy, James; Milroy, Lesley (১৯৯১), Authority in language (2nd সংস্করণ), Routledge: London and New York

- Finegan, Edward (১৯৮০), Attitudes toward language usage, New York: Teachers College Press

- Cameron, Deborah (১৯৯৫), Verbal hygiene, London and New York: Routledge

- Baron, Dennis (১৯৯৪), Guide to home language repair, Champaign, IL: National Council of Teachers of English

- Andersson, Lars G.; Trudgill, Peter (১৯৯০), Bad language, Cambridge, MA: Blackwell

- Drake, Glendon F. (১৯৭৭), The Role of Prescriptivism in American Linguistics 1820–1970, Amsterdam: John Benjamin

বহিঃসংযোগ

- What Is ‘Correct’ Language? – বিধানবাদের ওপর এডওয়ার্ড ফিনেগ্যানের রচনা (ইংরেজিতে)

-

টেমপ্লেট:বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী