| এই নিবন্ধের যাচাইযোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত তথ্যসূত্র প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সংযোজন করে নিবন্ধটির মান উন্নয়নে সহায়তা করুন। তথ্যসূত্রবিহীন বিষয়বস্তুসমূহ পরিবর্তন কিংবা অপসারণ করা হতে পারে। উৎস খুঁজুন: “বাংলা ব্যাকরণ” – সংবাদ · সংবাদপত্র · বই · স্কলার · জেস্টোর(মার্চ ২০২১) |

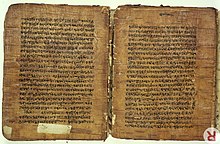

কাশ্মীরে প্রাপ্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মকীর্তি কর্তৃক ১৬৬৩ সালে প্রতিলিপিকৃত পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে বার্চ গাছের ছালে লিখিত পাণ্ডুলিপি।

বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ভাষার রূপমূলতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের আলোচনা। বাংলা একটি দক্ষিণ এশীয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা।

ইতিহাস

| এই নিবন্ধটিতে কোনো উৎস বা তথ্যসূত্র উদ্ধৃত করা হয়নি। দয়া করে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্যসূত্র প্রদান করে এই নিবন্ধটির মানোন্নয়নে সাহায্য করুন। তথ্যসূত্রবিহীন বিষয়বস্তুসমূহ পরিবর্তন করা হতে পারে এবং অপসারণ করাও হতে পারে।উৎস খুঁজুন: “বাংলা ব্যাকরণ” – সংবাদ · সংবাদপত্র · বই · স্কলার · জেস্টোর |

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বঙ্গদেশে প্রধানত সংস্কৃত ব্যাকরণেরই চর্চা হয়েছে; খুব সামান্য হয়েছে প্রাকৃত ব্যাকরণের চর্চা। এখানে পাণিনির (আনু. খ্রি.পূ পঞ্চম শতক) অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রের সংক্ষিপ্ত রূপান্তরই বেশি জনপ্রিয় ছিল। বাংলাদেশে অষ্টাধ্যায়ীর রূপান্তরগুলির মধ্যে কাতন্ত্র (=ক্ষুদ্র তন্ত্র বা গ্রন্থ), বোপদেবের মুগ্ধবোধব্যাকরণ (মুগ্ধবোধ= মুগ্ধ অর্থাৎ মূঢ় বা অল্পজ্ঞদের বোধের নিমিত্ত রচিত ব্যাকরণ) এবং ক্রমদীশ্বরের (১৩শ শতক) সংক্ষিপ্তসার ও মহারাজ জুমরনন্দীকৃত (১৪শ শতক) এর বৃত্তি রসবতী বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালির ব্যাকরণ চর্চা বলতে মোটামুটি এ ধরনের টীকাভাষ্য রচনাই বোঝায়। আর এগুলি রচনার কাজ সপ্তম শতকের দিকে শুরু হয়ে আধুনিক কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণকৌমুদী (১৮৫৩), চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া (১৮৯৬) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ও প্রায়-অবসিত হয়েছে।[১]

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। শুধু বাংলা ভাষার ব্যাকরণই নয়, নব্যভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির অধিকাংশেরই ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত তাদের হাতে। বিদেশীরা নানা প্রয়োজনে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষাসমূহ শিখতে ও সহগামীদের শেখাতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে তাদের প্রয়োজনই বাংলাসহ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণ রচনায় তাদেরকে উৎসাহিত করেছিল। আর এরকম প্রয়োজনের তাগিদেই পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানোএল দা আস্সুম্পসাঁউ (Manoel da Assumpcam) পর্তুগিজ ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।[২]

মনোএল ভাওয়ালের একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনকালে ১৭৩৪-৪২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে Vocabolario em idioma Bengalla, e Potuguez dividido em duas partes শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত: প্রথম অংশ বাংলা ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং দ্বিতীয় অংশ বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দাভিধান। গ্রন্থটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।[৩][৪] এর কাঠামোগত আদর্শ গৃহীত হয়েছে লাতিন ব্যাকরণ থেকে, তাই এতে বর্ণিত হয়েছে লাতিন ভাষার ধাঁচে। আর এতে শুধু রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বই আলোচিত হয়েছে, ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই।

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড কর্তৃক ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ পুস্তকের স্ক্যান করা প্রচ্ছদ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড । তার আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে।[৩] হ্যালহেড ভাল সংস্কৃত জানতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলা ভাষার উদ্ভব সংস্কৃত থেকে। তাই তার ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব লক্ষণীয়। হ্যালহেডের ব্যাকরণের বিষয়বিন্যাস সেকালের ইংরেজি ব্যাকরণের অনুরূপ হলেও মাঝে মাঝে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলিও ব্যাখ্যা করেছেন। মনোএল যেমন বাংলা ভাষাকে লাতিন ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলে তার গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন, হ্যালহেড তেমনি অনেকাংশেই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ফেলে বিশ্লেষণ করেছেন। একারণে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দকে বাংলা ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

হ্যালহেডের ব্যাকরণ সম্পূর্ণ ইংরেজিতে রচিত হলেও এতেই প্রথম বাংলা হরফ মুদ্রিত হয়, এ কারণে বাংলা মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে গ্রন্থটি মূল্যবান। চার্লস উইলকিনসন এবং পঞ্চানন কর্মকার যৌথ প্রচেষ্টায় ছাপাখানার জন্য যে বাংলা হরফ (font) প্রবর্তন করেন, তার সাহায্যেই হ্যালহেডের গ্রন্থে বাংলা উদাহরণগুলি মুদ্রিত হয়েছে। এমনকি বেশ কিছু দীর্ঘ কবিতার উদাহরণও বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়েছে।

আঠারো শতকে রচিত বাংলা ব্যাকরণের এ দুটি নমুনা ছাড়া আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। উনিশ শতকে অবশ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। এ শতকের প্রথমার্ধে রচিত বাংলা ব্যাকরণগুলি দুটি ধারায় বিভক্ত। প্রথম ধারার গ্রন্থগুলি বিদেশীদের (ব্যতীত) দ্বারা ইংরেজি ভাষায় রচিত। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীদের বাংলা ভাষা শেখানো। (১৭৬১-১৮৩৪), হটন, ইয়েটস ও ওয়েঙ্গার এই ধারার ব্যাকরণবিদদের মধ্যে প্রধান। দ্বিতীয় ধারার রচয়িতারা ছিলেন প্রধানত বাঙালি এবং তাদের রচনার ভাষা বাংলা। এ ধারার পাঠক শ্রেণী ছিল এদেশের পাঠশালা ও ইংরেজি স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যাকরণের লেখক ছিলেন টোল বা চতুষ্পাঠীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ; ফলে তারা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে বিচার করে এক ধরনের প্রেসক্রিপটিভ ব্যাকরণ রচনা করেন। রামমোহন রায় এই দুই ধারার ব্যাকরণ রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি বিদেশী বা টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মতো বাংলা-সংস্কৃতের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদান ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমার্ধের দুটি ধারারই সম্প্রসারণ ঘটে। কিছু কিছু ব্যাকরণে (শ্যামাচরণ সরকার, ডানকান ফোর্বস, জন বীম্স্ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য) বাংলার সংস্কৃত-ঘনিষ্ঠ শিষ্ট রূপটির পাশাপাশি কথ্য রূপের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সময়েই দেশী-বিদেশী ভাষাবিজ্ঞানীদের (বীম্স্, হর্নলে, রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর) উদ্যোগে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের গোড়াপত্তন হয়। তাছাড়া সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের ( শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ) ভাষাবিষয়ক রচনার মাধ্যমে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয়েছে।

উনিশ শতকের প্রথমেই রচিত হয় উইলিয়ম কেরীর বাংলা ব্যাকরণ A Grammar of the Bengali Language (১৮০১)। হ্যালহেডের ব্যাকরণের অনুকরণে কেরীর গ্রন্থটি প্রণীত, তবে হ্যালহেড যেসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেননি, যেমন বিশেষ্য, ক্রিয়াপদ বা পার্টিকেল ব্যবহারের ক্ষেত্র, কেরী তার রচনায় ওই সব ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

হেলিবেরির তৎকালীন ইস্ট-ইন্ডিয়া কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক জি.সি হটন (Graves Chamney Haughton: ১৭৮৮-১৮৪৯) লন্ডন থেকে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন Rudiments of Bengali Grammar। মূলত হেলিবেরি কলেজের বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য হটন তার ব্যাকরণটি রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশে দেশি-বিদেশী বৈয়াকরণেরা যে ধরনের ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, সেগুলির বিষয়বস্ত্তকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে হটন তার ব্যাকরণটি রচনা করেন।

যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন রেভারেন্ড ডব্লিউ ইয়েটস (Rev. W Yates: ১৭৯২-১৮৪৫)। তার ব্যাকরণটির নাম Introduction to the Bengali Language (১৮৪৭)। ইয়েটসের ব্যাকরণ দুটি খণ্ডে পরিকল্পিত: প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে বাংলা ব্যাকরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে বাঙালি কবিদের কবিতা ও সাময়িক সাহিত্যের অংশবিশেষ। ইয়েটস তার ব্যাকরণের বিষয় বিন্যাসে প্রায় সম্পূর্ণই নির্ভর করেছেন কেরীর ব্যাকরণের ওপর; তবে বাংলা ভাষার শুদ্ধতার ব্যাপারে তিনি কেরীর চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

রেভারেন্ড জে কীথ (Rev. J Keith) রচিত A Grammar of the Bengalee Language গ্রন্থে ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাকরণ সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়গুলি প্রশ্নোত্তর আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রশ্নগুলি উত্তরের দিক থেকে রচিত হওয়ায় খুব একটা কৌতূহলোদ্দীপক নয়। দ্বিতীয়ত উত্তরগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত, ফলে ব্যাকরণের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

রামমোহন রায়ের ইংরেজিতে রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ Bengali Grammar in the English Language প্রকাশিত হয় ১৮২৬ সালে, কলকাতার ইউনিটারিয়েন প্রেস থেকে। রামমোহন কেরী বা হটনের মতো সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ককে বড় করে দেখেননি। তিনি বাংলা ভাষার একটি মূল প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনিই প্রথম ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ (বিশেষ্য, বিশেষণ, কারক ইত্যাদি) সম্পর্কে শুধু দৃষ্টান্ত নয়, খানিকটা তাত্ত্বিক আলোচনাও পাঠকের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেছেন। রামমোহন তার আলোচনায় কোথাও সর্বজনবিদিত সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞার্থ ও পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও বাংলা ভাষার প্রকৃতির প্রয়োজনে নতুন সংজ্ঞার্থ ও পরিভাষা রচনা করেছেন। ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি তার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যে আলোচনা করেছেন, কালের দিক থেকে তা ছিল সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক। তিনি ব্যাকরণকে কোনো ঔচিত্যমূলক শাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেননি, বরং ব্যাকরণকে তিনি দেখেছেন ভাষার বিশ্লেষণ বা বর্ণনামূলক শাস্ত্র হিসেবে। পদ ও পদের বিভাজন, সন্ধি, সমাস, বিশেষত case ও case-এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে রামমোহনের ধারণা সমকালের সকল ব্যাকরণবিদদের ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অভিনব ও বাংলা ভাষার মূল প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আসসুম্পসাঁউ থেকে হটন, বিদেশীদের রচিত এসকল ব্যাকরণের মাধ্যমেই বাংলা ব্যাকরণ ক্রমশ নিজস্বরূপ লাভ করছিল। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কয়েকটি সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ দেশে বেশ কিছু সংখ্যক ইংরেজি-বাংলা বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঠ্য ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতকাল বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল মূলত বিদেশীদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের কথা বিবেচনা করে। এবার এই নতুন প্রয়োজন মেটাবার জন্য পাঠ্য ব্যাকরণ রচিত হতে শুরু করে। কিন্তু এগুলি মূলত হয়ে ওঠে সংস্কৃত ব্যাকরণের বাংলা রূপান্তর। বিদেশীরা বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি যতটুকু বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন বা রামমোহন যেভাবে বাংলা ভাষার মূল প্রকৃতিকে শনাক্ত করতে চেয়েছিলেন, স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণগুলিতে তার সবকিছুই বর্জিত হয় এবং বহুদিন পর্যন্ত সেগুলিতে সংস্কৃতের প্রভাব রক্ষিত হয়। এর প্রধান কারণ তখন বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষকই ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। তাছাড়া তখন স্কুল সোসাইটির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন, যিনি বিশ্বাস করতেন সংস্কৃতজ্ঞান ছাড়া বাংলা ভাষার শুদ্ধ লিখন, পঠন ও কথন সম্ভব নয়। ফলে বাংলা ব্যাকরণের মূল প্রবণতা সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায়।

বাঙালি কর্তৃক বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনার প্রথম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় রাধাকান্ত দেবের বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮২১)। এটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ নয়, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে বাংলা বর্ণমালা, বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও সংখ্যা, শব্দ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এতে বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলিই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে লেখক উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রামমোহনের। স্কুল সোসাইটির অনুরোধে ১৮৩০ সালে তিনি এটি রচনা করেন, যা ১৮৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৫] এতে তিনি কোনো নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি বটে, তবে ব্যাকরণের পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ব্যাকরণ রচনায় রামমোহনের মৌলিকত্ব এবং ভাষার প্রকৃতি বিচারে তার বিশ্লেষণ ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্গত ও যথাযথ। কিন্তু পরবর্তীকালের ব্যাকরণ রচয়িতারা তাকে অনুসরণ না করে বরং সংস্কৃতমুখী বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছেন।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশের পর উনিশ শতকের তিরিশের দশকে বাঙালির লেখা আরও কয়েকটি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। সেসবের মধ্যে গোপালচন্দ্র চূড়ামণির ব্যাকরণ সংগ্রহ (১৮৩৬), তারকনাথ রায়ের ব্যাকরণ সার (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত) এবং পূর্ণচন্দ্র দে’র ব্যাকরণ (১৮৩৯) উল্লেখযোগ্য।[৫]

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ভগবচ্চন্দ্র বিশারদের সাধু ভাষার ব্যাকরণসার সংগ্রহ (১৮৪০), ব্রজকিশোর গুপ্তের বঙ্গভাষা ব্যাকরণ (১৮৪০), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিশুসেবধি (১৮৪০), ক্ষেত্রমোহন দত্তের গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৪১) এবং জন রবিনসনের বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ ও ধাতু সংগ্রহ (১৮৪৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভগবচ্চন্দ্রের ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে রচিত এবং তার ভাষাও সংস্কৃত মিশ্রিত জটিল বাংলা। ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণও সংস্কৃত ব্যাকরণের ছায়ামাত্র। ক্ষেত্রমোহনের ব্যাকরণ রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণের পুনর্লিখন। আর রবিনসনের ব্যাকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উইলিয়ম কেরীর A Grammar of the Bengali Language-এর বাংলা অনুবাদ।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। ইংরেজিতে শ্যামাচরণ সরকার (১৮১৪-৮২) রচিত Introduction to the Bengalee Language (১৮৫০) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণটির একটি বাংলা সংস্করণও (বাঙ্গালা ব্যাকরণ) প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫২ সালে। এ গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে রামমোহনের অনুকরণে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত আদর্শের পরিবর্তে তার স্বরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা সমকালীন অন্য কেউ করেননি। তাছাড়া শ্যামাচরণই প্রথম বাংলা ভাষার শিষ্টরূপের পাশাপাশি লৌকিক কথ্যরূপেরও পরিচয় দিয়েছেন এবং বাংলা ভাষায় দেশজ ও বিদেশী (আরবি, ফারসিইত্যাদি) শব্দের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন।

ডানকান ফোর্বস (Duncan Forbes: ১৭৯৮-১৮৬৮) রচিত A Grammar of the Bengali Language to which added a selection of easy phrases and useful dialogues প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে। গ্রন্থটিতে তিনি হটনের অনুসরণে ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠিত পুরাতন সূত্রগুলিকেই ছাত্রদের উপযোগী করে পুনর্বিন্যাস করেছেন। বিভাষী ছাত্রদের কথা বিবেচনা করে আরেকজন বিদেশী জি.এফ নিকল (GF Nicholl) রচনা করেন Manual of the Bengali Language, Comprising a Bengali Grammar and Lessons, with various appendices including an Assamese Grammar (১৮৮৫)।

জন বীম্স (১৮৩৭-১৯০২) ছিলেন প্রধানত একজন ভাষাতাত্ত্বিক। তাই বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে রচিত তার The Oxford Oriental Series Grammar of the Bengali Language Literary and Colloquial (১৮৯১, ১৮৯৪) গ্রন্থে সমকালীন বাংলা ভাষার রূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। যেহেতু বিদেশীদের কথ্য বাংলা শেখানোই ছিল ব্যাকরণটির প্রধান উদ্দেশ্য, সেহেতু কথ্য বাংলার রূপ ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় প্রদানের ব্যাপারেই বীম্সের প্রধান আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, প্রথমার্ধের মতোই বাংলা ভাষায় বেশ কিছু স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ রচিত হয়, যদিও সেগুলির স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। দুএকজন ব্যাকরণবিদ প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে গদ্যের পরিবর্তে পদ্যে (নন্দকুমার রায়, ব্যাকরণ দর্পণ, ১৮৫২) এবং প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্যাকরণ প্রবেশ, ১৮৬২) ব্যাকরণ রচনা করেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্ধশতাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণগ্রন্থ রচিত হয়েছে। রচয়িতাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিদেশী (, ধাতুমালা, ১৮৫৭), বাকিরা বাঙালি। বাঙালিদের মধ্যে আবার অধিকাংশই ছিলেন কলকাতার। কলকাতার বাইরে শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর, হুগলি, শান্তিপুর, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্ডিতরাও ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন শ্যামাচরণ সরকার (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৮৫২), নন্দকুমার রায় (ব্যাকরণ দর্শন, ১৮৫২), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ব্যাকরণ প্রবেশ, ১৮৬২), কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় (সরল ব্যাকরণ, ১৮৭৭), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৮৮২) প্রমুখ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্কুলপাঠ্য হিসেবে যেসব বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়, সেসবের অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ; বাংলা ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সেগুলিতে বিশ্লেষিত হয়নি। কিন্তু বীমস্, হর্নলে বা ভান্ডারকর এ সময়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার যে সূত্রপাত করেন, তাতে বেশ কিছু ব্যাকরণবিদ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা ব্যাকরণ রচনার তাগিদ অনুভব করেন। তাদের মধ্যে চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৮৮১), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৮৯৮) ও হূষিকেশ শাস্ত্রী (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৯০০) রচিত ব্যাকরণ উল্লেখযোগ্য। এঁরা বাংলা ব্যাকরণ রচনায় সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের বিষয়গুলি প্রথমে আলোচনা করে পরে বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে যুক্ত করেন।

বাংলা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতক বহুমাত্রায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। উনিশ শতকে এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও কোন অনুসরণীয় আদর্শ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বিশ শতকে ভাষার আদর্শের মতো ব্যাকরণ রচনারও একটি আদর্শ রূপ ও পদ্ধতির অনুসন্ধানে বেশ কিছু প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। সেগুলির মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষা চর্চায় পরিষদের নিরন্তর উৎসাহ প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পাঠ্য তালিকায় বাংলা ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্তকরণের ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া গ্রিয়ারসনের The Linguistic Survey of India-য় বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সন্নিবেশিত হওয়ায় এবং নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় (১৯১৩) বাংলা ভাষা বিদেশেও পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ও ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২) এবং সেই প্রেরণায় বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা (১৯৫৫) বাংলা ভাষা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১৯৮৫) বাংলা ভাষা চর্চায় যে গুরুত্ব দিয়েছে তার প্রভাব বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রেও পড়েছে। এ শতকে একাডেমিক ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং ব্যাকরণ প্রণয়নে ভাষা বিজ্ঞানের কলাকৌশলও প্রয়োগ করা হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি সভায় (১৯০১) পঠিত ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে সমগ্র উনিশ শতকের ব্যাকরণকে মূলত দুই ধরনের ‘প্যাটেন্টে’ চিহ্নিত করেছিলেন: মুগ্ধবোধ প্যাটেন্ট এবং হাইলি-প্যাটেন্ট। প্রথম ধরনের লেখকরা ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, আর দ্বিতীয় ধরনের লেখকরা ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এছাড়া তৃতীয় এক ধরনের প্যাটেন্ট ব্যাকরণের কথাও তিনি বলেছিলেন, যাতে এই দুই ধরনের রচনার মিশ্রণ ঘটেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উক্ত প্রবন্ধে বাংলা ভাষার প্যাটেন্ট ব্যাকরণ রচনার পরিবর্তে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তার নির্দেশনাকে যথার্থ অর্থে কর্মে প্রয়োগ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে কোনো সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেননি, তবে তার শব্দকথা (১৩২৪) গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণ সম্পর্কে তার রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে রয়েছে ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ (১৩০৮), ‘বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত’ (১৩০৮), ‘কারক প্রকরণ’ (১৩১২), ‘না’ (১৩১২) ও ‘ধ্বনিবিচার’ (১৩১৪)। ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনিই প্রথম বলেন, ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ভাষার মধ্যকার প্রচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলি আবিষ্কার করা, ভাষাকে শুদ্ধরূপে লিখতে, বলতে বা পড়তে শেখানো নয়।

বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে তরুণ বয়স থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার শব্দতত্ত্ব (১৩৪২) গ্রন্থে সংকলিত ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে। আর বাংলা ভাষা সম্পর্কে তার ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তার বাংলাভাষা পরিচয় (১৯৩৮) গ্রন্থে। এতে তিনি বাংলা ভাষার চলিত রূপের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কারণ তার কাছে ভাষা হচ্ছে সচল সমাজমনের নিত্য প্রবহমান অভিব্যক্তি; আর এই অভিব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে চলিত ভাষায়। চলিত বাংলা রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি একাধিকবার বলেছেন, বাংলা হচ্ছে ভঙ্গিপ্রধান ভাষা এবং এই ভঙ্গির পরিচয়ই তিনি ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব এই তিন দিক থেকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে বাংলা ব্যাকরণের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে যে তর্ক জমে ওঠে, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯) তার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তার ‘ব্যাকরণ বিভীষিকা’ (১৯১১), ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ (১৯১৩), ‘বানান-সমস্যা’ (১৯১৩), ‘অনুপ্রাস’ (১৯১৩), ‘ক-কারের অহংকার’ (১৯১৫) প্রভৃতি রচনা তার ওই চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চার আরেকটি প্রবণতা পরিস্ফুট হতে থাকে, যার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাচর্চার সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। বর্তমানেও এ ধরনের ব্যাকরণচর্চা চলছে এবং অব্যাহত গতিতে তা এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে দুই বাংলার ভাষা গবেষণায় যে প্রধান ধারাগুলি দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে: ১. তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, ২. সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ এবং ৩. উপভাষা তত্ত্ব। বিশ শতকের শুরুতেই প্রকাশিত হয় শ্রীনাথ সেনের ভাষাতত্ত্ব (১৯০০) গ্রন্থটি। এটিকেই, নানা অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও, বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার প্রথম নিদর্শন বলে বিবেচনা করা হয়। সমসাময়িককালে ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির (১৮৫৯-১৯৫৬) বাঙ্গালা ভাষা (১৯১২)। শ্রীনাথের তুলনায় যোগেশচন্দ্রের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান ও ইতিহাস দৃষ্টি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণের অপর নিদর্শন হচ্ছে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের (১৮৬১-১৯৪২) The History of the Bengali Language (১৯২০)। তিনিই প্রথম ঐতিহাসিকভাবে বাংলা ভাষায় বিদেশী উপাদানগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। এ গ্রন্থটি প্রকাশের পর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters (Vol. III, ১৯২০)-এ ‘Outlines of an Historical Grammar of the Bengali Language’ শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন, যা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার আদর্শ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (১৮৯০-১৯৭৭) রচিত The Origin and Development of the Bengali Language’ ‘(ODBL, ১৯২৬) নামক অদ্বিতীয় গবেষণা গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলা ভাষার উপাদানগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালির মাতৃভাষা চর্চার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তী অনেকের ভাষাচর্চার সৌধ।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বাংলায় প্রথম টেক্সট বই রচনার কৃতিত্ব হেমন্তকুমার সরকারের। তার গ্রন্থের নাম ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯২৩)। তবে টেক্সট বইগুলির মধ্যে সুকুমার সেন রচিত ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৩৯) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট বই হচ্ছে পরেশচন্দ্র মজুমদারের বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১৩৬৩)। ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মুহম্মদ শহীদুল্লা বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠায় ঐতিহাসিক ব্যাকরণ চর্চার ধারা বর্তমানে ক্ষীণ এবং প্রায় অবসিত হয়ে উঠেছে।

বাংলা ভাষায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে তিনি বাংলা নাসিক্য ধ্বনি ও নাসিক্যীভবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন (A Phonetic and Phonological Study of Nasasl and Nasalization in Bengali, ১৯৬০)। দেশে ফিরে তিনি রচনা করেন ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪) গ্রন্থ। এর মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার গতি পরিবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক ভাষাতত্ত্বে শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণা করেন কাজী দীন মুহম্মদ (Verbal piece in colloquial Bengali: A Phonological Study, ১৯৬১), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (Some suprasegmental phonological features of Bengali, ১৯৫৯), (The Phonemes of Bengali, ১৯৬১, ফার্গুসনের সঙ্গে যৌথভাবে), আমিনুল ইসলাম (A phonetic study of inter-word relations in Bengali, ১৯৬১), রফিকুল ইসলাম (Bengali Graphemics, ১৯৬০), আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (A study of Standard Bengali and the Noakhali Dialect, ১৯৭৫), হুমায়ুন আজাদ (Pronominalisation in Bengali, ১৯৭৬) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে হুমায়ুন আজাদের বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪) গ্রন্থটি চমস্কি সূচিত ভাষাবিজ্ঞানের ধারণাকে বাংলা ভাষায় সংযোজিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় বাংলাদেশে তা সমৃদ্ধি অর্জনের অনেক পরে। সেখানে যাঁরা সাংগঠনিক ব্যাকরণ নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা), সুহাস চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দাশ, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, অনিমেষ কান্তি পাল, মঞ্জুলী ঘোষ, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, সমীর ঘোষ, সুকুমার বিশ্বাস, রামেশ্বর শ্ব’ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রবাল দাশগুপ্ত (হালের পশ্চিমী ব্যাকরণতত্ত্ব, ১৯৭৪), পবিত্র সরকার (The Generative Phonological Component of the Grammar of Bengali, ১৯৭৫), উদয়নারায়ণ সিংহ (চর্যাবাক্যব্যবচ্ছেদবিষয়ক প্রস্তাব: ১ ক্রিয়াপদ, গাঙ্গেয়পত্র, ১৯৭৯; নোম চম্স্কি: সঞ্জননী ব্যাকরণবিপ্লব, ভাষা, ১৯৮৩), রামেশ্বর শ্ব’ (সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৯৮৪) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা উপভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ ও তার অভিধান প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। এ ক্ষেত্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে অসীম ধৈর্য ও শ্রমে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১৯৬৫) প্রণয়ন করেছেন তা অতুলনীয়। পরবর্তীকালে তাকে অনুসরণ করে প্রকাশিত হয় কামিনীকুমারের লৌকিক শব্দকোষ (১৯৬৮)। এরই অনুষঙ্গে অনেকেই আঞ্চলিক শব্দ ও তার বিবরণ সংগ্রহে এগিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে অনিমেষ কান্তি পাল, মনিরুজ্জামান, রাজীব হুমায়ুন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদেশীদের মধ্যে অন্তত দুজনের নাম এখানে উল্লেখ করার মতো যাঁরা বাংলা উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তারা হলেন জ্যাক এ ড্যাবস (পূর্ববঙ্গ উপভাষা, ১৯৬৫) ও নোরিহিকো উচিদা (চট্টগ্রামী উপভাষা, ১৯৬৯)।

উপভাষা চর্চার পাশাপাশি সমাজ ভাষাবিজ্ঞান নিয়েও অনেকের আগ্রহ ও মূল্যবান কাজ ইদানীং সুধীমহলে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (খুলনা জেলার মাঝির ভাষা, ১৯২৪), সুকুমার সেন (Women’s dialect in Bengali, ১৯২৯; The caste dialects of the Muchis in South-western Burdwan, ১৯৬৫), পৃথ্বীশ চক্রবর্তী (Dialects of Ranakamars of Birbhum, ১৯৬৫), নির্মল দাশ (উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা, ১৯৭০), ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক (অপরাধ জগতের ভাষা, ১৯৭২), আফিয়া দিল (Hindu-Muslim Dialects in Bengali, ১৯৭২), পবিত্র সরকার (বাংলা গালাগালির ভাষাতত্ত্ব, ১৯৭২; ভাষা-দেশ-কাল, ১৯৮৫); মনিরুজ্জামান (শিশুর ভাষা, ১৯৭৬), মনসুর মুসা (ভাষা পরিকল্পনার সমাজ ভাষাতত্ত্ব, ১৯৮৫), মৃণাল নাথ (সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা, ১৯৮৯), রাজীব হুমায়ুন (সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, ১৯৯৩), সত্রাজিৎ গোস্বামী (বাংলা অকথ্য ভাষা ও শব্দকোষ, ২০০০) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের মতো বিশ শতকেও বেশ কিছু বাংলা ব্যাকরণ বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় রচিত হয়েছে, যেগুলির প্রধান পাঠক বিদেশি-বিভাষী বাংলা শিক্ষার্থী। এগুলি উনিশ শতকে রচিত ব্যাকরণগুলির তুলনায় খুব বেশি নতুনত্বের দাবিদার নয়। তবে এগুলিতে বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের তুলনায় গ্রন্থগুলি স্বশিখনের সহায়ক গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। ইংরেজি, জার্মান, রুশ, জাপানি ও চেক ভাষায় রচিত এ ধরনের অন্তত ২৫ খানা গ্রন্থের কথা জানা যায়। এগুলির কোনো কোনোটির রচয়িতা বাঙালি, আবার কোনো কোনোটি বাঙালি-অবাঙালির যৌথ রচনা। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: ইংরেজি Introduction to Bengali: Edward C Dimock, Jr. Somdev Bhattacharji and Suhas Chatterjee, Chicago University, ১৯৫৯; Bengali Language Handbook: Punyaslok Roy, Washington, DC, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮; An Introduction to Colloquial Bengali: Walter Sutton Page, Cambridge, ১৯৩৪; Learn Bengali Yourself: Bidhubhusan Dasgupta, 2nd ed, Calcutta, ১৯৪৮; Colloquial Bengali: Mufazzal Haider Choudhuri, Bangla Academy, Dacca, ১৯৬৩; জর্মন Praktische grammatik der Bengalischen umgangsprache: Biren Banerji, Vienna-leipzig, ১৯২৩; জাপানি Bengarugo nyummon: Tsuyoshi Nara Tokyo, ১৯৭৫; রুশ Uchebnik Danilchuk: D Litton and others, Uchebnik Bengalskogo Yazyka, Moscow, ১৯৫৯; চেক Ucebnico Bengalistiny: Dusan Zbavitel, Prag, ১৯৫৩ ইত্যাদি।

বিশ শতকে যাঁরা বাংলায় ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ রচনা করেছেন তাদের অধিকাংশই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা নতুন কোনো ব্যাকরণিক সত্য আবিষ্কারের পরিবর্তে কেবল প্রচলিত পাঠ্যসূচির নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে এর বাইরেও কেউ কেউ সমসাময়িক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্যাকরণ রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। এই শতকের প্রথম থেকে শেষ দশক পর্যন্ত বহু ব্যাকরণগ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৩৯), ব্যবহারিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৪৪), অভিনব ব্যাকরণ (কাজী দীন মুহম্মদ ও সুকুমার সেন, ঢাকা, ১৯৪৮), ব্যাকরণ মঞ্জরী (মুহম্মদ এনামুল হক, রাজশাহী, ১৯৫১), ব্যাকরণ পরিচয় (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ঢাকা, ১৯৫৩), বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও ইব্রাহিম খলিল, ঢাকা, ১৯৭২) ইত্যাদি।

এ শতকের ব্যাকরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। এটি স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ হলেও মূলত তার ওডিবিএল অনুসরণেই রচিত। ফলে প্রচলিত ব্যাকরণ কাঠামো ভেঙ্গে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। সুনীতিকুমারই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি নির্বিচারে গ্রহণ না করে ইতিহাস ও উপযোগিতার সূত্রে সেগুলিকে গ্রহণ-বর্জন করেছেন। এ ব্যাকরণে তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার জন্য কোনো নিয়ম প্রতিষ্ঠা ও নিয়ম আরোপ করা নয়, বরং ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়ম আবিষ্কার ও তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। বাংলা ব্যাকরণ রচনার এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এখনও নতুন নতুন ব্যাকরণগ্রন্থ রচিত হচ্ছে, কিন্তু সেগুলির কোনোটিই নিরঙ্কুশ বাংলা ভাষার ব্যাকরণের মর্যাদা পায়নি; সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব এখনও অনেকাংশে রয়ে গেছে।

উৎপত্তি

পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানুয়েল দা আস্সুম্পসাঁউ (Manoel da Assumpcam) বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত তার লেখা Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes শীর্ষক গ্রন্থটির প্রথমার্ধে রয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত, খন্ডিত ও অপরিকল্পিত বাংলা ব্যাকরণ। এর দ্বিতীয়াংশে রয়েছে বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দাভিধান। মানোএল ভাওয়ালের একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনের সময় নিজের ও ভবিষ্যৎ ধর্মযাজকদের প্রয়োজনে এই ব্যাকরণ রচনা করেন; বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটানো তার লক্ষ্য ছিল না। লাতিন ভাষার ধাঁচে লেখা এই ব্যাকরণটিতে শুধু রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হযেছে, কিন্তু ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয় নি। এছাড়া পুরো আঠারো ও উনিশ শতকে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকায় এই গ্রন্থটি বাঙালি ও বাংলা ভাষার কোনো উপকারেও আসেনি তখন।

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণটি রচনা করেন ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের (Warren Hastings) অনুরোধে তরুণ লেখক হ্যালহেড বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় হাত দেন। তার লেখা A Grammar of the Bengal Language গ্রন্থটি ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাকরণটি অনেক কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বের পর্তুগিজ ধর্মযাজকদের মতো নিজ প্রয়োজনে নয়, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিজীবী হ্যালহেডের ইচ্ছা ছিল বাংলা ভাষাকে একটি বিকশিত ভাষাতে পরিণত করা।

বাংলা ব্যকরণের ক্রমবিকাশ

উনিশ শতকে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণ ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন ।

- উইলিয়াম কেরি – (১৮০১ খ্রিঃ)

- গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য – (১৮১৬ খ্রিঃ)

- কিথ – (১৮২০ খ্রিঃ)

- হটন – (১৮২১ খ্রিঃ)

- রাজা রামমোহন রায় – (১৮২৬ খ্রিঃ)

- শ্যামবরণ সরকার – (১৮৫০ খ্রিঃ)

- বীমস্ – (১৮৭২ খ্রিঃ)

- শ্যামচরণ গাঙ্গুলি – (১৮৭৭ খ্রিঃ)

- যদুনাথ ভট্টাচার্য – (১৮৭৯ খ্রিঃ)

- কেপি ব্যানার্জি – (১৮৯৩ খ্রিঃ)

উনিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণ যারা বাংলা ভাষাতে রচনা করেন তারা হলেনঃ –

- রাজা রামমোহন রায় – (১৮৩৩ খ্রিঃ)

- শ্যামাচরণ সরকার – (১৮৫২ খ্রিঃ)

- ব্রজনাথ বিদ্যালংকার – (১৮৭৮ খ্রিঃ)

- নিত্যানন্দ চক্রবর্তী – (১৮৭৮ খ্রিঃ)

- নীলমণি মুখোপাধ্যায় – (১৮৭৮ খ্রিঃ)

- কেদারনাথ তর্করত্ন – (১৮৭৮ খ্রিঃ)

- চিন্তামনি গঙ্গোপাধ্যায় – (১৮৮১ খ্রিঃ)

- প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন – (১৮৮৪ খ্রিঃ)

- ধীরেশ্বর পাঁড়ে – (২য় সং, ১৮৯১)।

বিশ শতকে প্রণীত বাংলা ব্যাকরণসমুহের প্রকৃতি-প্রণালীতে পূর্বের শতকের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ পরিলক্ষিত হয় । ভাষা-সমালোচকদের কেউ কেউ বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । পরবর্তী কালে বাংলা ব্যাকরণের আলোচিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তার রচিত ” The Origin and Development of the Bengali Language ” গ্রন্থে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে ।

বিশ শতকে উল্লেখযোগ্য কতিপয় ভাষাবিদ যারা বাংলা ব্যাকরণ রচনায় প্রয়াস পান তারা হলেনঃ –

- ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ – তার রচিত ‘ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ‘ (প্রকাশকাল ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় – তার রচিত ‘ সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ‘ (১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত)

- ড.মুহম্মদ এনামুল হক – তার রচিত ‘ ব্যাকরণ মঞ্জুরী ‘ (১৯৫২ খিস্টাব্দে প্রকাশিত)

- মুহম্মদ আবদুল হাই – ‘ প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ ‘ (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত)[৬]

বাংলা ভাষারীতি

কথ্য, চলিত ও সাধু রীতি

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষায়ই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্য ভাষা দিনাজপুর বা রংপুরের লোকের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষাকে বলার ও লেখার ভাষা হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া সুবিধাজনক নয়। কারণ, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীদে মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে অন্তরায় দেখা দিতে পারে। সে কারণে, দেশের শিক্ষিত ও পণ্ডিতসমা একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ ও আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্য রীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এই ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। ভাষার মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি : একটি চলিত কথ্য রীতি অপরটি আঞ্চলিক কথ্য রীতি।

বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি : একটি চলিত রীতি অপরটি সাধু রীতি।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

১. সাধু রীতি

- বাংলা লেখ্য সাধু রীতি সুনির্ধারিত ব্যকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।

- এ রীতি গুরুগম্ভী ও তৎসম শব্দবহুল।

- সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।

- এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে।

২. চলিত রীতি

- চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত রীতি সে যুগের শিষ্ট ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল, কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।

- এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।

- চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।

- সাধু রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।

৩. আঞ্চলিক কথ্য রীতি

সব ভাষারই আঞ্চলিক রূপের বৈচিত্র্য থাকে, বাংলা ভাষারও তা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত রীতির বিভিন্ন লক্ষিত হয়; আবার কোথাও কোথাও কারো কারো উচ্চারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়।

সাধু ও চলিত রীতির উদাহরণ

ক. সাধু রীতি

পরদিন প্রাতে হেডমাস্টার সাহেবের প্রস্তুত লিস্ট অনুসারে যে তিনজন শিক্ষক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আটটায় পূর্বেই ডাক-বাংলায় উপস্থিত হইলেন। একটু পরে আবদুল্লাহ আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া একজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনি যে! আপনার নাম তো হেডমাস্টার লিস্টে দেন নাই। – কাজী ইমদাদুল হক[৭]

খ. চলিত রীতি

পুল পেরিয়ে সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল। তারি মধ্য দিয়ে রাস্তা। মচমচ করে শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা জুতোর নিচে ভেঙে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালা লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ। সমস্ত ঝোপটার মাথাজুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে। -বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [৮]

সর্বনাম

বাংলা সর্বনামগুলির সঙ্গে ইংরাজি সর্বনামগুলির কিছুটা সাদৃশ্য আছে । এখানে প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষের (নাম পুরুষ) ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার হয়। এই রীতি একবচন ও বহুবচন, এই দুইয়ের ক্ষেত্রেও শব্দগুলির ইংরাজি প্রতিরূপগুলির মত লিঙ্গভেদে পার্থক্য হয় না। অর্থাৎ, সে(পুং) বা সে(স্ত্রী) এই দুই ক্ষেত্রে একই সর্বনাম ব্যবহার হয়, কিন্তু নৈকট্যর জন্য, তৃতীয় পুরুষের ব্যবহার বিভিন্ন হয় ।

আরও দেখুন

- ধ্বনি

- বর্ণ

- বাক্য

- সন্ধি

- সমাস

- প্রত্যয়

- বিশেষণ

- সর্বনাম

- ক্রিয়ার কাল

- ক্রিয়াপদ

- পদ

- বিভক্তি

- কারক

- উপসর্গ (বাংলা ব্যাকরণ)

- অনুসর্গ

- ধাতু (বাংলা ব্যাকরণ)

- বাংলা বানানের নিয়ম

- আরবি ব্যাকরণ