গণনাযন্ত্র, সংগনক বা কম্পিউটার (ইংরেজি: Computer) হল এমন একটি যন্ত্র যা সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করে গাণিতিক গণনা সংক্রান্ত কাজ খুব দ্রুত করতে পারে।

কম্পিউটার (Computer) শব্দটি গ্রিক “কম্পিউট” (compute)শব্দ থেকে এসেছে। Compute শব্দের অর্থ হিসাব বা গণনা করা। আর কম্পিউটার (Computer) শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। কিন্তু এখন আর কম্পিউটারকে শুধু গণনাকারী যন্ত্র বলা যায় না। কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা তথ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। সভ্যতার বিকাশ এবং বর্তমানে তার দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে গণিত ও কম্পিউটারের প্রবল প্রভাব। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম কম্পিউটার আসে ১৯৬৪ সালে। [১] পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশনের পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা-তে ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হয় বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম কম্পিউটার। এটি ছিল আইবিএম (International Business Machines – IBM) কোম্পানির 1620 সিরিজের একটি মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer)। যন্ত্রটির প্রধান ব্যবহার ছিল জটিল গবেষণা কাজে গাণিতিক হিসাব সম্পন্নকরণ। এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম কম্পিউটার।

ইতিহাস

পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার (এনিয়াক)

প্রাগৈতিহাসিক যুগে গণনার যন্ত্র উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে কম্পিউটার ইতিহাস হিসেবে ধরা হয়। প্রাচীন কালে মানুষ একসময় সংখ্যা বুঝানোর জন্য ঝিনুক, নুড়ি, দড়ির গিট ইত্যাদি ব্যবহার করত। পরবর্তীতে গণনার কাজে বিভিন্ন কৌশল ও যন্ত্র ব্যবহার করে থাকলেও অ্যাবাকাস (Abacus) নামক একটি প্রাচীন গণনা যন্ত্রকেই কম্পিউটারের ইতিহাসে প্রথম যন্ত্র হিসেবে ধরা হয়।[২] এটি আবিষ্কৃত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০০ সালে ব্যাবিলনে। অ্যাবাকাস ফ্রেমে সাজানো গুটির স্থান পরিবর্তন করে গণনা করার যন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০/৫০০ অব্দে মিশরে বা চীনে গণনা যন্ত্র হিসেবে অ্যাবাকাস তৈরি হয়।

১৬১৭ সালে স্কটল্যান্ডের গণিতবিদ জন নেপিয়ার গণনার কাজে ছাপা বা দাগ কাটাকাটি অথবা দন্ড ব্যবহার করেন। এসব দন্ড জন নেপিয়ার (John Napier) এর অস্থি নামে পরিচিত। ১৬৪২ সালে ১৯ বছর বয়স্ক ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লেইজ প্যাসকেল সর্বপ্রথম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর আবিষ্কার করেন। তিনি দাঁতযুক্ত চাকা বা গিয়ারের সাহায্যে যোগ বিয়োগ করার পদ্ধতি চালু করেন। ১৬৭১ সালের জার্মান গণিতবিদ গটফ্রাইড ভন লিবনিজ প্যাসকেলের যন্ত্রের ভিত্তিতে চাকা ও দন্ড ব্যবহার করে গুণ ও ভাগের ক্ষমতাসম্পন্ন আরো উন্নত যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। তিনি যন্ত্রটির নাম দেন রিকোনিং যন্ত্র (Rechoning Mechine)। পরে ১৮২০ সালে টমাস ডি কোমার রিকোনিং যন্ত্রের পরিমার্জন করে লিবনিজের যন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে আধুনিক একটি যন্ত্রের নির্মাণ ও ব্যবহারের ধারণা (যা কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে, মানে যেকোনও রকম বুদ্ধিমত্তা ব্যতিরেকে, গাণিতিক হিসাব করতে পারে) প্রথম সোচ্চার ভাবে প্রচার করেন চার্লস ব্যাবেজ। তিনি এটির নাম দেন ডিফারেন্স ইঞ্জিন (Difference Engine)। এই ডিফারেন্স ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করার সময় (১৮৩৩ সালে) তিনি অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে আরও উন্নত ও সর্বজনীন একটি যন্ত্রে ধারণা লাভ করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও অর্থের অভাবে কোনোটির কাজই তিনি শেষ করতে পারেননি।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের সত্যিকার সূচনা হয় অ্যালান টুরিং এর প্রথমে তাত্ত্বিক ও পরে ব্যবহারিক গবেষণার মাধ্যমে। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর উদ্ভাবনের ফলে মাইক্রোকম্পিউটারের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। বাজারে প্রচলিত হয় বিভিন্ন প্রকৃতি ও আকারের কম মূল্যের অনেক রকম পার্সোনাল কম্পিউটার (Personal Computer) বা পিসি (PC)। সে সঙ্গে উদ্ভাবিত হয়েছে অনেক রকম অপারেটিং সিস্টেম, প্রোগ্রামের ভাষা, অগণিত ব্যবহারিক প্যাকেজ প্রোগ্রাম। এরসাথে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেটের এবং সংশ্লিষ্ট সেবা ও পরিসেবার। কম্পিউটার শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে অসংখ্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কম্পিউটার শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিক কালে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) বা আইটি (IT) ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট অংশ দখল করেছে এবং কর্মসংস্থান হয়ে পড়েছে অনেকাংশেই কম্পিউটার নির্ভর।[৩]

ল্যাপটপ কম্পিউটারের ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেল কর্পোরেশন ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর উদ্ভাবন করার পর থেকে বাজারে আসতে শুরু করে মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার। তখন থেকে কম্পিউটারের আকৃতি ও কার্যক্ষমতায় এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। ১৯৮১ সালে বাজারে আসে আই.বি.এম কোম্পানির পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি। এর পর একের পর এক উদ্ভাবিত হতে থাকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোপ্রসেসর এবং তৈরি হতে থাকে শক্তিশালী পিসি। আই.বি.এম কোম্পানি প্রথম থেকেই আই.বি.এম কমপ্যাটিবল কম্পিউটার (IBM compatible computer) তৈরির ক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ না রাখায় এ ধরনের কম্পিউটারগুলির মূল্য ব্যাপকহারে হ্রাস পায় এবং এর ব্যবহারও ক্রমাগত বাড়তে থাকে। একই সময় আই.বি.এম কোম্পানির পাশাপাশি অ্যাপল কম্পিউটার ইনকর্পোরেট (Apple Computer Inc) তাদের উদ্ভাবিত অ্যাপল-ম্যাকিনটোশ (Apple-Macintosh) কম্পিউটার বাজারে ছাড়ে। কিন্তু অ্যাপল কোম্পানি তাদের কমপ্যাটিবল কম্পিউটার তৈরির ক্ষেত্রে কোনোরূপ উদারতা প্রদর্শন না করায় ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারের মূল্য থেকে যায় অত্যধিক বেশি, যার ফলে অ্যাপল তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। তবে বিশেষ ধরনের কিছু ব্যবহারিক সুবিধার কারণে মূলত মুদ্রণ শিল্পে অ্যাপল-ম্যাকিনটোশ কম্পিউটার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

কম্পিউটার সিস্টেম

সিস্টেম হলো কতগুলো ইন্টিগ্রেটেড উপাদানের সম্মিলিত প্রয়াস যা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :-[৪]

- হার্ডওয়্যার,

- সফটওয়্যার,

- হিউম্যানওয়্যার বা ব্যবহারকারী,

- ডেটা বা ইনফরমেশন।

হার্ডওয়্যার

কম্পিউটারের বাহ্যিক আকৃতিসম্পন্ন সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও ডিভাইস সমূহকে হার্ডওয়্যার বলে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

ইনপুট যন্ত্রপাতি

- কী-বোর্ড

- মাউস

- ডিস্ক

- স্ক্যানার

- কার্ড রিডার,

- ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।

সিস্টেম ইউনিট

- হার্ড ডিস্ক

- মাদারবোর্ড

- এজিপি কার্ড

- র্যাম ইত্যাদি।

আউটপুট যন্ত্রপাতি

সফটওয়্যার

সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। এই প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই সফটওয়্যার বলে। কম্পিউটারের সফট্ওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।[৫]

- সিস্টেম সফটওয়্যার : সিস্টেম সফট্ওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম্পিউটারের সামর্থ্যকে সার্থকভাবে নিয়োজিত রাখে।[৬]

- এপ্লিকেশন সফটওয়্যার : ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার বলে। ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক রকম তৈরি প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়, যাকে সাধারণত প্যাকেজ প্রোগ্রামও বলা হয়।[৭]

হার্ডওয়্যার

একটি কম্পিউটারের সকল ভৌত অংশ, যেগুলি কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত থাকে, সেগুলিকে হার্ডওয়্যার বলে | এই অংশগুলি ইনপুট নেবার কাজে, ডেটা প্রক্রিয়াকরনের কাজে, আউটপুট দেবার কাজে, ডেটা সংরক্ষন এবং কার্য নিয়ন্ত্রণে কম্পিউটারকে সাহায্য করে থাকে |

হিউম্যানওয়্যার বা ব্যবহারকারী

ডেটা সংগ্রহ, প্রোগ্রাম বা ডেটা সংরক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ, কম্পিউটার চালানো তথা প্রোগ্রাম লিখা, সিস্টেমগুলো ডিজাইন ও রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ, সফট্ওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজগুলোর সাথে যুক্ত সকল মানুষকে একত্রে হিউম্যানওয়্যার (Humanware) বলা হয়।

ডেটা/ইনফরমেশন

ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম একককে ডেটা বলে। ডেটা হল সাজানো নয় এমন কিছু বিশৃঙ্খল ফ্যাক্ট (Raw Fact)ডেটা প্রধানত দুই রকম –

(ক) নিউমেরিক (Numeric) ডেটা বা সংখ্যাবাচক ডেটা। যেমনঃ ২৫,১০০,৪৫৬ ইত্যাদি। (খ) অ-নিউমেরিক (Non-Numeric) ডেটা। যেমনঃ মানুষ, দেশ ইত্যাদির নাম, জীবিকা, জাতি কিংবা ছবি, শব্দ ও তারিখ প্রভৃতি।

অপারেটিং সিস্টেম

মূল নিবন্ধ: অপারেটিং সিস্টেম

অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার যা কম্পিউটার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা সিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপুট কন্ট্রোল, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, স্টোরেজ অ্যাসাইনমেন্ট, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক কাজ করে থাকে। বর্তমানে মাইক্রো কম্পিউটার বা পিসিতে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলো হলো –

- ডস

- উইন্ডোজ ৯৫

- উইন্ডোজ ৯৮

- উইন্ডোজ ২০০০

- ইউনিক্স, উবুন্টু

- মিন্ট (অপারেটিং সিস্টেম)

- ডেবিয়ান

- ফেডোরা

- ম্যাক ওএসএক্স

- উইন্ডোজ এক্সপি

- উইন্ডোজ ভিস্তা

- উইন্ডোজ ৭

- উইন্ডোজ ৮

- উইন্ডোজ ৮.১

- উইন্ডোজ ১০

- উইন্ডোজ ১১

- লিনাক্স

প্রয়োগ

কম্পিউটারের রয়েছে প্রচুর ব্যবহার। ঘরের কাজ থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এর অপরিসীম ব্যবহার। সর্বোপরি যোগাযোগ ক্ষেত্রে এটি এনেছে অনন্য বিপ্লব। চিকিৎসা ও মানবকল্যাণেও এটি এক অনন্য সঙ্গী। এক কথায় কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা প্রায় সকল কাজ করতে সক্ষম।

ভূগোলে কমপিউটারের ব্যবহার:

- জি আই এস এ কম্পিউটার: GIS প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কমপিউটার ব্যবহার করা হয়। এ প্রযুক্তিতে কম্পিউটারের সাহায্যে মানচিত্রে বিভিন্ন তথ্য যুক্ত করা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার:

মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রেণিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার রয়েছে। এছাড়াও ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটারের প্রকারভেদ

কম্পিউটারের গঠন ও প্রচলন নীতির ভিত্তিতে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।[৮]

আকার, সামর্থ্য, দাম ও ব্যবহারের গুরুত্বের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়।

মাইক্রো কম্পিউটারগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

নিচে কম্পিউটারের পূর্ণাঙ্গ শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলো :

এনালগ কম্পিউটার

যে কম্পিউটার একটি রাশিকে অপর একটি রাশির সাপেক্ষে পরিমাপ করতে পারে,তাই এনালগ কম্পিউটার। এটি উষ্ণতা বা অন্যান্য পরিমাপ যা নিয়মিত পরিবর্তিত হয় তা রেকর্ড করতে পারে।মোটর গাড়ির বেগ নির্ণায়ক যন্ত্র এনালগ কম্পিউটারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ডিজিটাল কম্পিউটার

ডিজিটাল কম্পিউটার দুই ধরনের বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ দ্বারা সকল কিছু প্রকাশ করা হয়। ভোল্টেজের উপস্থিতিকে ১ এবং অনুপস্থিতিকে ০ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটি যে কোন গণিতের যোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে এবং বিয়োগ,গুণ ও ভাগের মতো অন্যান্য অপারেশন সম্পাদন করে। আধুনিক সকল কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার।

হাইব্রিড কম্পিউটার

হাইব্রিড কম্পিউটার হলো এমন একটি কম্পিউটার যা এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বলা যায়, প্রযুক্তি ও ভিত্তিগত দিক থেকে এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের আংশিক সমন্বয়ই হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার। সাধারণত হাইব্রিড কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ করা হয় অ্যানালগ পদ্ধতিতে এবং গণনা করা হয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে। যেমন আবহাওয়া দপ্তরে ব্যবহৃত হাইব্রিড কম্পিউটার অ্যানালগ পদ্ধতিতে বায়ুচাপ,তাপ ইত্যাদি পরিমাপ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গণনা করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে।

মেইনফ্রেম কম্পিউটার

মেইনফ্রেম কম্পিউটার (কথ্য ভাষায় “বড় কম্পিউটার”) গুলি প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করে, যেমন জনসংখ্যা, শিল্প এবং ভোক্তা পরিসংখ্যান, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স পরিকল্পনা এবং লেনদেন প্রক্রিয়াজাতকরণ।

মিনি কম্পিউটার

যে কম্পিউটার টার্মিনাল লাগিয়ে প্রায় এক সাথে অর্ধ শতাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে তাই মিনি কম্পিউটার। এটা শিল্প-বাণিজ্য ও গবেষণাগারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।যেমন – pdp-11, ibms/36, ncrs/9290,

মাইক্রো কম্পিউটার

মাইক্রো কম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলেও অভিহিত করা হয়। ইন্টারফেস চিপ (Mother Board) , একটি মাইক্রোপ্রসেসর, সিপিইউ, র্যাম, রম, হার্ডডিস্ক ইত্যাদি সহযোগে মাইক্রো কম্পিউটার গঠিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ কম্পিউটারের ব্যবহার দেখা যায়। ম্যকিনটোস আইবিএম পিসি এ ধরনের কম্পিউটার।

সুপার কম্পিউটার

নাসার আধুনিক সুপার কম্পিউটার এর ছবি

অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটার বলে। এ কম্পিউটারের গতি প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১ বিলিয়ন ক্যারেক্টর। কোনো দেশের আদমশুমারির মতো বিশাল তথ্য ব্যবস্থাপনা করার মতো স্মৃতিভাণ্ডার বিশিষ্ট কম্পিউটার হচ্ছে সুপার কম্পিউটার। CRAY 1, supers xll এ ধরনের কম্পিউটার।

ট্যাবলেট কম্পিউটার

ট্যাবলেট কম্পিউটার এক ধরনের মাইক্রো কম্পিউটার। যা পাম টপ কম্পিউটার নামে পরিচিত। এটি স্পর্শপর্দা সংবলিত প্রযুক্তি। এটি এনড্রয়েড এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চলে।

সফটওয়্যার

কম্পিউটার সফটওয়্যার (ইংরেজি: Computer software) বলতে একগুচ্ছ কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কর্মপদ্ধতি ও ব্যবহারবিধিকে বোঝায়, যার সাহায্যে কম্পিউটারে কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ সম্পাদন করা যায়। [১]

বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক সফটওয়্যার, যেমন- অফিস স্যুট অ্যাপলিকেশন, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের চিঠিপত্র, বিল, হিসাবপত্র, তথ্য ভান্ডার তৈরি করা যায়।

আবার কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের সফটওয়্যার চালানো ও সার্বিকভাবে কম্পিউটার পরিচালনার জন্য এক প্রকারের সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলোকে বলা হয় অপারেটিং সিস্টেম, যেমন গ্নু/লিনাক্স, ম্যাক ওএস, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ইত্যাদি। এ ধরনের সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য সফটওয়্যারের মাঝে সমন্বয় সাধন করে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে সকল প্রকারের কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।

এছাড়া প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের সফটওয়্যার তৈরি করা হয়।

প্রধান প্রকারভেদ

সফটওয়্যার প্রধানত ৩ প্রকারঃ-

সিস্টেম সফটওয়্যারসম্পাদনা

সিস্টেম সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার চালনা করতে সহায়তা করে, এপ্লিকেশন সফটওয়্যার চালানোর জন্য প্লাটফর্ম গঠন করে। সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে আছে অপারেটিং সিস্টেম, হার্ডওয়্যার ড্রাইভার ইত্যাদি

বিভিন্ন যুগের কম্পিউটার এবং কম্পিউটিং ডিভাইস – উপরের বাম দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে:

আর্লি ভ্যাকুয়াম টিউব কম্পিউটার (ENIAC) > ডেস্কটপ কম্পিউটার (IBM ThinkCentre S50 মনিটর সহ)

সুপার কম্পিউটার (IBM সামিট) ভিডিও গেম কনসোল]] (নিন্টেন্ডো GameCube)

স্মার্টফোন (LYF জল 2)

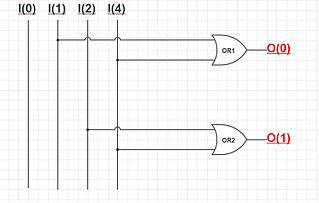

-টু-n এনকোডার

-টু-n এনকোডার