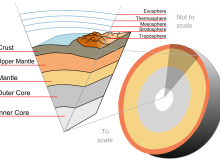

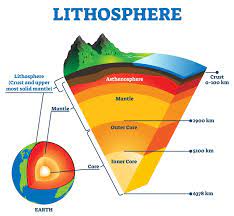

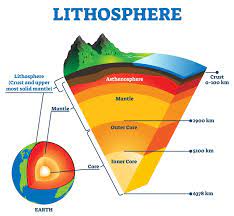

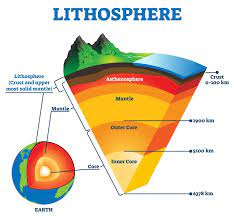

পৃথিবীর অভ্যন্তরীন গঠনপৃথিবীর গঠন(The structure of the earth) অনেকটা পেয়াজের মতো বিভিন্ন খোলসাকৃতির স্তরে বিন্যস্ত। এই স্তরগুলোকে তাদের বস্তুধর্ম এবং রাসায়নিক ধর্ম দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায়। পৃথিবীর বাহিরের দিকে রয়েছে সিলিকেট দিয়ে তৈরি কঠিন ভূত্বক বা ক্রাস্ট, তারপর অত্যন্ত আঠালো একটি ভূ-আচ্ছাদন বা ম্যান্টল, একটি বহিঃস্থ মজ্জা বা কোর যেটি ম্যান্টলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম আঠালো এবং সব শেষে একটি অন্তঃস্থ মজ্জা। পৃথিবীর অভ্যন্তরীন গঠন বৈজ্ঞানিক ভাবে বোঝার জন্য কোন স্থানের ভূসংস্থান এবং গভীরতা, বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ শিলাস্তর, আগ্নেয়গিরি এবং অগ্ন্যুৎপাত, মহাকর্ষীয় এবং তরিৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিমাপ, ভূকম্পন তরঙ্গের বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পৃথিবীর ভর

পৃথিবীর ভর নির্ণয় করার জন্য অভিকর্ষজ বল এর কারণে নির্গত শক্তি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহের ঘূর্ণন থেকেও এটি পরিমাপ করতে পারেন। পৃথিবীর গড় ঘণত্ব পরিমাপ করা হয় অভিকর্ষীয় দোলক ব্যবহার করে। পৃথিবীর ভর হলো ৬×১০২৪ কিলোগ্রাম।[১]

ভূ-গঠন

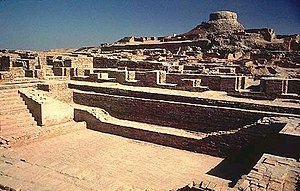

প্রিলিমিনিরি রেফারেন্স আর্থ মডেল অনুযায়ী পৃথিবীর ঘণত্বের অরীয় বন্টন[২]

The structure of the earth

প্রিলিমিনারি রেফারেন্স আর্থ মডেল অনুযায়ী পৃথিবীর অভিকর্ষ;[২] পৃথিবীর অভ্যন্তরীন ঘণত্বের ধ্রুবক এবং রৈখিক তুলনা।

The structure of the earth

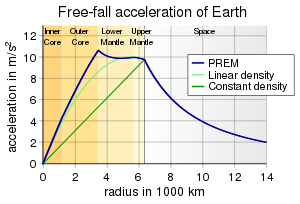

ভূমিকম্প তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর অভ্যন্তরীন চিত্র দেখানো হয়েছে

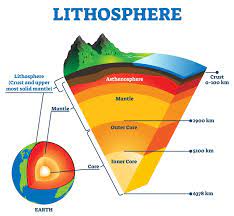

পৃথিবীর অভ্যন্তরীন অংশের বিন্যস্ত চিত্র। ১. মহাদেশীয় ভূ-ত্বক – ২. মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক – ৩. উপরস্থ ভূ-আচ্ছাদন – ৪. নিম্নস্থ ভূ-আচ্ছাদন – ৫. বহিঃস্থ মজ্জা – ৬. অন্তঃস্থ মজ্জা – এ: মহো বিচ্ছিন্নতা – বি: গুটেনবার্গ বিচ্ছিন্নতা– সি: লেমান-বুলেন বিচ্ছিন্নতা

পৃথিবীর গঠনকে দু’ভাবে বর্ণনা করা যায়। এক- যান্ত্রিক উপায়ে যেমন, বস্তুবিদ্যা, অথবা দুই- রাসায়ানিক ভাবে। যান্ত্রিক ভাবে দেখলে, পৃথিবীকে অশ্বমন্ডল, আস্থেনোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, বহিঃস্থ মজ্জা এবং অন্তঃস্থ মজ্জা এই ক’টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আর রাসায়নিক ভাবে পৃথিবীকে ভাগ করা হয়েছে ভূত্বক, উপরস্থ ভূ-আচ্ছাদন, নিম্নস্থ ভূ-আচ্ছাদন, বহিঃস্থ মজ্জা এবং অন্তঃস্থ মজ্জা এই ক’টি ভাগে। ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক উপদানগুলোর গভীরতা[৩] নিচের তালিকায় দেখানো হয়েছে।

| গভীরতা (কিলোমিটার) | গভীরতা (মাইল) | স্তর |

|---|---|---|

| ০-৬০ | ০-৩৫ | অশ্বমন্ডল (সাধারণত ৫-২০০ কিমি গভীর) |

| ০-৩৫ | ০-২২ | ভূত্বক (সাধারণত ৫-৭০ কিমি গভীর) |

| ৩৫-৬০ | ২২-৩৭ | ভূ-আচ্ছাদনের সবচেয়ে উপরিভাগ |

| ৩৫-২,৮৯০ | ২২-১৭৯০ | ভূ-আচ্ছাদন |

| ২১০-২৭০ | ১৩০-১৬৮ | উচ্চ মেসোমণ্ডল ( উপরস্থ ভূ-আচ্ছাদন) |

| ৬৬০-২,৮৯০ | ৪১০-১,৭৯০ | নিম্ন মেসোমণ্ডল (নিম্নস্থ ভূ-আচ্ছাদন) |

| ২,৮৯০-৫,১৫০ | ১,৭৯০-৩,১৬০ | বহিঃস্থ মজ্জা |

| ৫,১৫০-৬,৩৬০ | ৩,১৬০-৩,৯৫৪ | অন্তঃস্থ মজ্জা |

পৃথিবীর এই ধরনের স্তর বিন্যাস পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন সময়ে ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ভূ-কম্পন তরঙ্গের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভূ-মজ্জার কোন একটি অংশে যখন শিয়ার ওয়েভের চেয়ে ভিন্ন গতিবেগের ভূ-কম্পন তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তখন সাধারণত শিয়ার ওয়েভ বা মাধ্যমিক ভূ-তরঙ্গ ভূ-মজ্জার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। আলো যে ভাবে প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাবার সময় বেঁকে যায়, সেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে ভূ-কম্পন তরঙ্গ তার গতিবেগের ভিন্নতার কারণে প্রতিসৃত হয়; এই প্রতিসরণ হয়ে থাকে স্নেলের সূত্র অনুযায়ী। একইভাবে প্রতিফলনের কারণে ভূ-কম্পন তরঙ্গের গতিবেগ অনেক বেশি বেড়ে যায়, ঠিক যেভাবে আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে আলো ছড়িয়ে যায় অনেক দিকে।

ভূ-ত্বক

সর্ববহিঃস্থ স্তরে পৃথিবীর গঠন(The structure of the earth)পৃথিবীর ভূ-ত্বকের গভীরতা সাধারণত ৫-৭০ কিলোমিটার (৩.১-৪৩.৫ মাইল) হয়ে থাকে। এই পাতলা স্তরটিকে বলা হয় মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক; যেটি সমুদ্র অববাহিকার (৫-১০ কিমি) নিচে অবস্থিত এবং ঘণ লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকেট এবং বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয় শিলা (যেমন, ব্যাসাল্ট) দিয়ে গঠিত। অপরদিকে, ভূ-ত্বকের তুলনামূলক পুরু স্তরটিকে বলে মহাদেশীয় ভূত্বক; যেটির ঘণত্ব মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের চেয়ে কম এবং সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এলুমিনিয়াম ও সিলিকেট শিলা (যেমন- গ্র্যানাইট) দিয়ে গঠিত। ভূত্বকের শিলাগুলোকে দু’টো প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো, ১-সিয়াল এবং ২-সিমা। হিসেব করা দেখা গেছে, কোনার্ড বিচ্ছিন্নতা (দ্বিতিয় ধাপের বিচ্ছিন্নতা) যেখানে শুরু হয়, তার ১১ কিমি নিচ থেকে শুরু হয় সিমা স্তর। সর্ববহিঃস্থ ভূ-আচ্ছাদন এবং ভূত্বককে নিয়ে অশ্বমন্ডল গঠিত।

The structure of the earth

দু’টো প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ভূ-ত্বক এবং ভূ-আচ্ছাদনের মধ্যকার সীমারেখা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, ভূকম্পন-গতিবেগ বা সিসমিক গতিবেগের বিচ্ছিন্নতা, যেটাকে মহো বিচ্ছিন্নতা হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। শিলাস্তরের উপর দিকে প্লেজিওক্লেস ফ্লেডস্পার (এক ধরনের এলুমিনিয়াম-পটাশিয়াম সংমিশ্রণ) থাকা এবং নিচের দিকে না থাকার তারতম্যের কারণে তৈরি হয় মহো বিচ্ছিন্নতা। দ্বিতীয়ত, মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের পুঁজিভূত আগ্নেয়শিলা এবং সুগঠিত পাতালিক শিলার মধ্যে এক ধরনের রাসায়নিক বিচ্ছিন্নতা কাজ করে। এই ঘটনাটি দেখা যায় মহাসাগরীয় ভূত্বকের সুগভীর অংশে, যেখানে অফিওলাইট ক্রম অনুযায়ী মহাদেশীয় ভূত্বকের উপর মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক অভিলেপিত বা প্রলেপিত হয়েছে।

ভূত্বকের অনেক শিলাই গঠিত হয়েছে ১০ কোটি বছর আগে। সবচেয়ে পুরনো খনিজ পদার্থ যেটি পাওয়া গেছে তার বয়স হলো ৪.৪ বিলিয়ন বছর। অর্থাৎ ভূত্বকের বয়স অন্তত ৪.৪ বিলিয়ন বছর।[৪]

ভূ-আচ্ছাদন

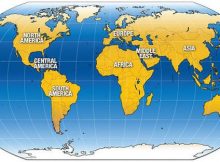

পৃথিবীর মানচিত্রে মহো বিচ্ছিন্নতা দেখানো হয়েছে।

The structure of the earth

ভূ-আচ্ছাদনের গভীরতা ২,৮৯০ কিলোমিটার। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরু স্তর। দু’টো ভাগে ভাগ করা যায় ভূ-আচ্ছাদনকে; উচ্চ আচ্ছাদন এবং নিম্ন আচ্ছাদন। এই দু’টো স্তর একটি পরিবৃত্তি এলাকা দ্বারা বিভাজিত হয়েছে। ভূ-ত্বকের সর্বনিম্ন অংশ, যেটা ভূ-ত্বক এবং ভূ-আচ্ছাদনের সীমারেখায় অবস্থিত, সেটাকে বলা হয় ডি″ (ডি ডাবল প্রাইম) স্তর।[৫] ভূ-আচ্ছাদনের নিম্নভাগে মোট চাপের পরিমাণ প্রায় ১৪০ গিগা প্যাসকেল (১.৪ মেগা বায়ুচাপ)। সিলিকেট শিলার মাধ্যমে ভূ-আচ্ছাদন গঠিত হয়। সিলিকেট শিলায় লোহা এবং ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ উপরিভাগের ভূ-ত্বকের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বেশি থাকে। যদিও ভূ-আচ্ছাদন কঠিন অবস্থায় থাকে, তবে উচ্চ তাপমাত্রার ফলে এটি এক সময় বেশ নমনীয় হয় এবং প্রায় তরলের মতোই প্রবাহিত হতে পারে। তবে এ ঘটনা ঘটতে লক্ষ-কোটি বছর সময় লেগে যাবে। টেকটনিক পাতের গতিবিধির কারণে এক সময় ভূ-পৃষ্ঠে ভূ-আচ্ছাদনের পরিচলন ঘটে। ভূ-আচ্ছাদনের গভীরে যত যাওয়া হয়, ভূ-চাপ ততোই বেড়ে যায় বলে ভূ-আচ্ছাদনের প্রবাহিত হবার ঘটনা উপরিভাগে বেশি ঘটে, নিচের দিকে ঘটে কম (বলা ভাল, ভূ-আচ্ছাদনের রাসায়নিক পরিবর্তনও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে)। গভীরতার উপর নির্ভর করে, ভূ-আচ্ছাদনের সান্দ্রতার ব্যাপ্তি ১০২১ থেকে ১০২৪ প্যাসকেল-সেকেন্ড হতে পারে।[৬] তুলনামূলক আলোচনা করলে বলা যায়, পানির সান্দ্রতা প্রায় ১০−৩ প্যাসকেল-সেকেন্ড এবং আলকাতরার ১০৭ প্যাসকেল-সেকেন্ড। ভূ-আচ্ছাদনে তাপের অন্যতম উৎস হলো প্লেট টেকটোনিক থেকে আসা তাপ, এই তাপ একদম পৃথিবী গঠিত হবার শুরুর দিকে তৈরি হয়েছিল। এছাড়া ভূ-ত্বকে থাকা ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম এবং পটাশিয়াম মৌলের তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয় থেকেও ভূ-আচ্ছাদনের ভেতর তাপ জমা হয়ে থাকে।[৭]

ভূ-মজ্জা

পৃথিবীর গড় ঘণত্ব হলো ৫,৫১৫ কিলোগ্রাম/কিউবিক মিটার, কারণ ভূ পৃষ্ঠের উপাদানগুলোর গড় ঘণত্ব হলো মাত্র ৩,০০০ কিলোগ্রাম/কিউবিক মিটার। ভূ-মজ্জায় এর চেয়ে ঘণ উপাদান রয়েছে এটা অবশ্যই ধরে নিতে হবে। ভূকম্পীয় পরিমাপ থেকে দেখা যায় যে, ভূ-মজ্জা দু’টি অংশে বিভক্ত; একটি কঠিন অন্তঃস্থ মজ্জা (ব্যাসার্ধ ১,২২০ কিমি[৮] এবং একটি তরল বহিঃস্থ মজ্জা (ব্যাসার্ধ ৩,৪০০ কিমি)। বহিঃস্থ মজ্জায় ঘণত্বের ব্যাপ্তি হলো ৯,৯০০ থেকে ১২,২০০ কিলোগ্রাম/কিউবিক মিটার এবং অন্তঃস্থ মজ্জায় এটি ১২,৬০০-১৩,০০০ কিলোগ্রাম/কিউবিক মিটার।[৯]

১৯৩৬ সালে ইঙ্গ লিম্যান অন্তঃস্থ মজ্জা আবিষ্কার করেছিলেন। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, অন্তঃস্থ মজ্জা প্রাথমিকভাবে শুধু লোহা এবং নিকেল দ্বারা গঠিত। অন্তঃস্থ মজ্জা সর্বত্র কঠিনই হবে এমন কোন কথা নেই, তবে যেহেতু এটি ভূ-কম্পন তরঙ্গকে পথচ্যুত করে তাই এটাকে মোটামুটি কঠিনই বলা যায়। এক সময় পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের মাধ্যমে ভূ-মজ্জার স্ফটিক মডেলটিকে সমালোচিত করা হয়েছিল।[১০] তবে অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ চাপে ভূ-মজ্জা অন্য রকম আচরণ করে। স্থির হীরকের নেহাই পরীক্ষায় দেখা যায়, মজ্জা চাপের কারণে গলন তাপমাত্রা উৎপন্ন হতে পারে। স্থির শক লেজার পরীক্ষায় এই তাপমাত্রা ছিল প্রায় ২,০০০ কেলভিন।[১১][১২] লেজার পরীক্ষায় প্লাজমা উৎপন্ন করে জানা গেছে,[১৩] অন্তঃস্থ মজ্জা কঠিন নাকি কঠিনের ন্যায় প্লাজমা তার উপর অন্তঃস্থ মজ্জার চাপীয় অবস্থা নির্ভর করে। এ বিষয়ে এখনো গবেষণা চলছে

The structure of the earth

পৃথিবী গঠিত হবার শুরুর দিকের ধাপগুলো সংগঠিত হয়েছে সারে চার বিলিয়ন (৪.৫×১০৯) বছর আগে। গলন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তুগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ডুবে গিয়েছে এবং হালকা বস্তুগুলো ভূ-ত্বকে এসে জমা হয়েছে; এই ঘটনাটি পৃথিবীর পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় ভূ-মজ্জার সিংহভাগ উপাদান হলো লোহা (৮০%), সাথে কিছুটা নিকেল এবং আরও কিছু হালকা মৌল। হালকা মৌলগুলোকে একীভূত করার কাজে ঘণ উপাদানগুলোর, যেমন সীসা কিংবা ইউরেনিয়ামের খুবই সামান্যই অবদান ছিল। তাই তারা ভূ-ত্বকেই স্থায়ীভাবে থেকে গেছে। তবে অনেকে এটাও দাবী করে যে, অন্তঃস্থ মজ্জা একটি একক লৌহ স্ফটিক মাত্র।[১৪][১৫]

গবেষণাগারে লোহা এবং নিকেলের একটি সংকর ধাতুর নমুনাকে ভূ-মজ্জার মতো চাপীয় অবস্থায় রেখে একটি হীরক ধারকের সাহায্যে আটকে ৪,০০০ কেলভিন তাপ দেওয়া হয়েছিল। নমুনাটিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল এক্স রে-র সাহায্যে। এই পর্যবেক্ষণের ফলে বিজ্ঞানীদের ধারণা আরও পোক্ত হয়েছে যে পৃথিবীর অন্তঃস্থ মজ্জা একটি অতিকায় স্ফটিক দিয়ে তৈরি, যেটি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ধাবমান।[১৬][১৭]

পৃথিবীর বহিঃস্থ তরল মজ্জাটি ভেতরের কঠিন মজ্জাকে ঘিরে রেখেছে। এটি লোহা, নিকেল এবং আরও কিছু লঘু ধাতু দিয়ে তৈরি।

সাম্প্রতিক চিন্তাধারা বলে, অন্তঃস্থ মজ্জার একদম ভেতরের দিকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, প্লাটিনাম এবং লৌহ রয়েছে।[১৮]

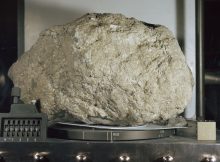

পৃথিবী মৌলিকভাবে কিছু পদার্থের সাথে সম্পৃক্ত, যেসব পদার্থ উল্কাপাতের ফলে অগঠিত ভাবে পৃথিবীতে এসেছে, গলন প্রক্রিয়ার সময় সুগঠিত হয়েছে, যেগুলো কন্ড্রাইট মিটিওরাইট বা ধাতব শিলা নামে পরিচিত এবং যে পদার্থগুলো সূর্যের বাহ্যিক অংশের উপাদান।[১৯][২০] তাই পৃথিবী মূলত একটি ধাতব শিলা, এমন ধারণা পোষণ করার পেছনে যুক্তি রয়েছে। পৃথিবী একটি সাধারণ কন্ড্রাইট মিটিওরাইট যেটি এন্সটাটাইট মিটিওরাইট-কে (এটি একরকম পাইরক্সিন শিলা, মূলত ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট দিয়ে গঠিত) উপেক্ষা করে পৃথিবীর ভূমিরূপকে প্রভাবিত করে থাকে, এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ১৯৪০ সালের দিকে ফ্রান্সিস বার্চ সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা একটি ভূপ্রকৃতিবিদ্যা গঠন করেছে। এই দুই ধরনের মিটিওরাইটের মধ্যে পার্থক্য হলো, এন্সটাটাইট মিটিওরাইট তৈরি হয়েছে সীমিত পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে, যার ফলে বিভিন্ন অক্সিফাইল উপাদানগুলো আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে ভূ-মজ্জায় সংকর ধাতু হিসেবে জমা হয়েছে।

The structure of the earth

ডাইনামো মতবাদ বলছে যে পৃথিবীর বহিঃস্থ মজ্জার পরিচলন এবং কোরিওলিস প্রভাব সম্মিলিত ভাবে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরিতে সাহায্য করে। কঠিন অন্তঃস্থ মজ্জাটি এতই উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে যে সেটি কোন স্থায়ী চৌম্বকক্ষেত্রকে ধরে রাখতে পারে না, তবে তা তরল বহিঃস্থ মজ্জার তৈরি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। পৃথিবীর বহিঃস্থ মজ্জায় অবস্থিত চৌম্বক ক্ষেত্রটির গড় শক্তি হলো ২৫ গস বা ২.৫ মিলি টেসলা, যা ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ৫০ গুণ বেশি শক্তিশালী।[২১][২২]

সাম্প্রতিক প্রমাণাদি বলছে যে, পৃথিবীর অন্তঃস্থ মজ্জা পৃথিবীর তুলনায় সামান্য বেশি গতিতে ঘূর্ণায়মান।[২৩] ২০১১ সালের একটি গবেষণা অবশ্য এই মতবাদ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছে। এমনও হতে পারে যে ভূ-মজ্জাটি প্রাকৃতিকভাবে বা বিশৃঙ্খলভাবে দোদুল্যমান। ২০০৫ সালের অগাস্টে একদল ভূ-প্রকৃতিবিদ সায়েন্স জার্নালে প্রকাশ করেছিল যে, পৃথিবীর অন্তঃস্থ মজ্জা ভূপৃষ্ঠের তুলনায় ০.৩ থেকে ০.৫ ডিগ্রি দ্রুততর গতিতে ঘুরছে।[২৪][২৫]

পৃথিবীর তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্টের সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলছে, তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্ট হলো পৃথিবীর প্রাথমিক ভূমিগঠনের সময় নির্গত তাপশক্তি, তেজষ্ক্রিয় পরমাণুর ক্ষয় এবং অন্তঃস্থ মজ্জার শীতলীভূতকরণের সমাহার।

বিকল্প ধারণাসমূহের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

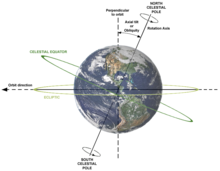

এডমান্ড হ্যালির প্রকল্প।

The structure of the earth

১৬৯২ সালে ফিলোসফিক্যাল ট্রাঞ্জিকশনস অফ রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এডমান্ড হ্যালি পৃথিবীর একটি ধারণা দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীটা ৫০০ মাইল পুরুত্বের একটি ফাঁপা খোলস দিয়ে গঠিত, যার গভীরতম মজ্জার চারিদিকে আরও দু’টি সমকেন্দ্রিক খোলস রয়েছে, যেগুলোর ব্যাস যথাক্রমে শুক্র, মঙ্গল এবং বুধ এর অনুরূপ।[২৬] হ্যালির এই মতবাদটি গড়ে উঠেছিল পৃথিবী এবং চাঁদের আপেক্ষিক ঘণত্বের মানের উপর নির্ভর করে, যেমনটা আইজাক নিউটন বলেছিলেন তার গ্রন্থ প্রিন্সিপিয়াতে। হ্যালি মন্তব্য করেছিলেন, “স্যার আইজ্যাক নিউটন চাঁদকে পৃথিবীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন বস্তু হিসেবে দেখিয়েছেন। তাহলে আমরা কেন ধরে নিচ্ছি না যে, আমাদের পৃথিবীটার চার-নবমাংশই ফাঁপা?”[২৬]