কর্কটক্রান্তি বা কর্কটক্রান্তি রেখা (কর্কট মানে কাঁকড়া) বা উত্তর বিষুব পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কিত প্রধান পাঁচটি অক্ষাংশের একটি। এটি বিষুবরেখা হতে উত্তরে অবস্থিত এবং ২৩ ডিগ্রী ২৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড অক্ষাংশ বরাবর কল্পিত একটি রেখা।

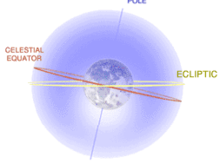

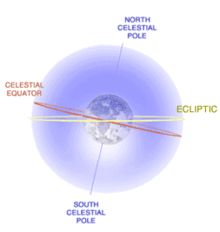

হেলে থাকা বিষুব রেখা

পৃথিবী কক্ষতলের উপর লম্বভাবে থাকার বদলে একটু হেলে থাকে। (সারা বছর একই দিকে হেলে থাকে, সবসময় সূর্যের দিকে নয়- এ জন্য ঋতু পরিবর্তন হয় – বছরের অর্ধেক সময় উত্তর মেরু সূর্যের দিকে ফিরে থাকে)। কক্ষতলের উপর লম্বের থেকে আহ্নিক অক্ষের এই হেলে থাকা অর্থাৎ অবনতি কোণের পরিমাণ মোটামুটি ২৩ ডিগ্রী ২৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড (~২৩.৪৪ ডিগ্রী)। তাই কর্কট সংক্রান্তির (June Solstice) দিন অর্থাৎ সূর্যের উত্তরায়ণের সর্বোচ্চ দিন (যেদিন উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি হেলে থাকে[১] এবং এ গোলার্ধে দিবালোক সবচেয়ে বেশীক্ষণ থাকে) সূর্য যে অক্ষাংশ রেখায় লম্বভাবে আলোকপাত করে সেই ২৩ ডিগ্রী ২৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড অক্ষাংশ রেখাই হল কর্কটক্রান্তি রেখা।

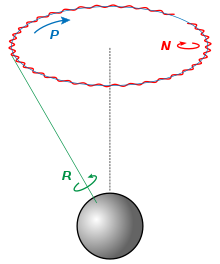

২৩ ডিগ্রী ২৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড অক্ষাংশ রেখাটিকে কর্কটক্রান্তি রেখা বলা হলেও লম্ব আলোকপাতে আসল অবস্থান নির্ভর করে পৃথিবীর হেলে থাকার কৌণিক পরিমাণের উপর। আর সেই কোণটি প্রতি ৪১,০০০ বছরের একটি চক্রাকার পর্যায়ক্রমে ২১.৫ থেকে ২৪.৫ ডিগ্রীর মধ্যে বদলাতে থাকে। সেই হিসাবে বর্তমান পর্যায়ে কর্কটক্রান্তি রেখার অবস্থান প্রতি বছর আধ সেকেন্ড করে কমে আসছে। এছাড়া ধীর পরিবর্তন ছাড়াও আহ্নিক অক্ষটি ঘুর্ণণরত লাট্টুর মতই স্থায়ী না থেকে প্রিসেশন নামে একটি বলয়াকার গতি এবং ন্যুটেশন নামে একটি দোদুল্যমান গতি পরিদর্শন করে। ন্যুটেশনের পর্যায়কাল পৃথিবীর ক্ষেত্রে ১৮.৬ বছর এবং কৌণিক পরিমাণ প্রায় সাড়ে নয় সেকেন্ড। রেখাটি নির্দিষ্ট নয় এবং এটি প্রত্যেক বছর ১৫ মিটার(০.৪৮৬″) করে দক্ষিণদিকে সরে যাচ্ছে। রেখাটি ১৯১৭ সালে ছিল ২৩° ২৭′ এবং ২০৪৫ সালে ২৩° ২৬’অক্ষাংশে পৌঁছাবে।[২]

নামের ইতিহাস

এই নামকরণ হয় কারণ তখন কর্কট সংক্রান্তির দিন সূর্য কর্কট রাশিতে অবস্থান করছিল। কিন্তু প্রিসেশনের কারণে বর্তমানে কর্কট সংক্রান্তির দিন সূর্য আসলে মিথুন রাশিতে অবস্থান করে।

যেসব দেশের অবস্থান কর্কটক্রান্তির উপর

| সকল স্থানাঙ্কের মানচিত্র: ওপেনস্ট্রীটম্যাপ |

| এই হিসেবে স্থানাঙ্ক ডাউনলোড করুন: KML · GPX |

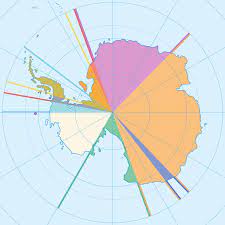

মূল মধ্যরেখা থেকে শুরু করে পূর্বদিকে গেলে কর্কটক্রান্তি রেখা যে সমস্ত দেশ ও সমুদ্রের উপর দিয়ে যায় সেগুলো হল:

অক্ষের হেলে থাকার কৌণিক পরিমাণ বদল

প্রিসেশনের উপর সন্নিবেশিত ন্যুটেশন

অন্যান্য তথ্য

রেখাটির দৈর্ঘ্য ৩৬,৭৮৭.৫৫৯ কিমি বলে ধরা হয় যদিও উপরোল্লিখিত কারণে এত সঠিক মাপ বলা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বায়ুভ্রমণ ফেডারেশনের (Fédération Aéronautique Internationale) নিয়ম অনুসারে পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী বায়ু ভ্রমণ দাবী করতে হলে কমপক্ষে এই দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে হবে, সবকটি দ্রাঘিমারেখাকে পার হতে হবে এবং যে বিমান বন্দরে যাত্রা শুরু সেই একই বিমানবন্দরে অবতরণ করতে হবে।

চীনদেশের শীতল পার্বত্যাঞ্চল বাদ দিলে, এবং পূর্বাংশে অবস্থিত উপকূলীয় এলাকা যেখানে অরোগ্রাফিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে সেগুলি ব্যতীত, কর্কটক্রান্তি রেখায় অবস্থিত অঞ্চলগুলি সাধারণত উষ্ণ ও শুষ্ক হয়ে থাকে। [৩]

| এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে উইকিপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। |