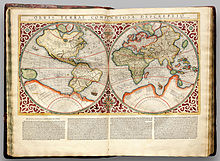

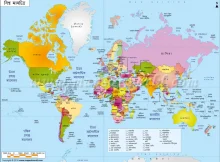

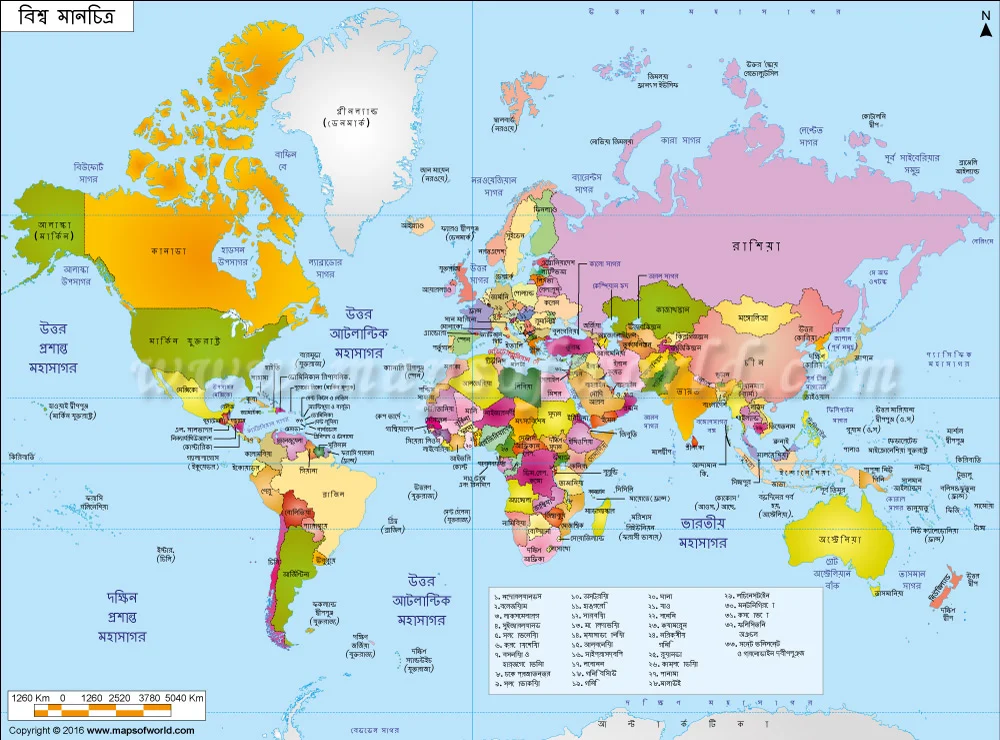

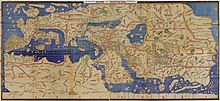

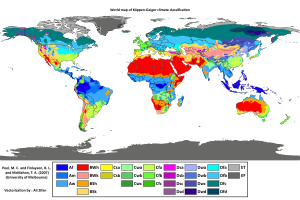

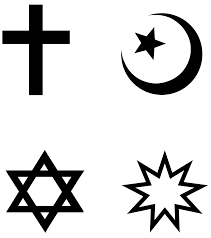

ইব্রাহিমীয় ধর্ম’ বা আব্রাহামীয় ধর্ম (ইংরেজি: Abrahamic Religion), যাকে সেমেটিক ধর্ম বা সেমিটিক ধর্মও বলা হয়, এটি দ্বারা মধ্যপ্রাচ্য এলাকার একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোকে বোঝানো হয়, যাদের মধ্যে আব্রাহাম বা ইব্রাহিমের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় উৎপত্তি[১] অথবা ধর্মীয় ইতিহাসগত ধারাবাহিকতা বিদ্যমান।[২][৩][৪] ভারত, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশের উপজাতীয় অঞ্চল বাদ দিয়ে সারা বিশ্বে এই মতবাদের আধিপত্য।[৫] এই বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ধর্মগুলো হলো ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম এবং বাহাই ধর্ম।

তবে খ্রিষ্টান ধর্ম ত্রি-তত্ব বাদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে।

ইব্রাহিমীয় ধর্মসমূহ

Abrahamic religion

তালিকা

সূচনালগ্ন অনুসারে ক্রমবিন্যাস করলে, প্রধান ইব্রাহিমীয় ধর্মসমূহ হচ্ছে- [৬]

- ইহুদি ধর্ম(২৫০০ বছর)

- খ্রিস্ট ধর্ম(২০০০ বছর)

- ইসলাম ধর্ম(১৫০০ বছর)

- দ্রুজ (১০০০ বছর)

- বাহাই ধর্ম(২০০ বছর)

- আহমদিয়া ধর্ম(১৫০বছর)

- রাস্তাফারি (৯০বছর)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ইহুদি ধর্ম

Abrahamic religion

মূল নিবন্ধ: ইহুদি ধর্ম

ইহুদী ধর্মানুসারীরা নিজেদেরকে আব্রাহামের (ইব্রাহিমের) পৌত্র যাকোব (ইয়াকুব)-এর উত্তরপুরুষ বলে মনে করেন। এই ধর্ম কঠোরভাবে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তাদের মূল ধর্মীয় বিধান বা হালাখা অনুসারে, এই ধর্মের অন্তর্গত সকল শাখার মূলগত ধর্মগ্রন্থ একটিই- তোরাহ বা তানাখ বা তাওরাত বা হিব্রু বাইবেল। ইহুদীদের ইতিহাসজুড়ে বিভিন্ন ধর্মসংশ্লিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ইহুদী ধর্মের মূল মত নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রস্তাব করেন, যাদের সবগুলোই বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে যায়। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা বলে Maimonides প্রদত্ত “বিশ্বাসের তেরোটি নীতি” স্বীকৃত, যা দ্বাদশ শতকে প্রদত্ত হয়। অর্থোডক্স ইহুদী এবং রক্ষণশীল ইহুদী মতে, মোশি (মুসা) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য; তিনি পূর্বতন বা পরবর্তী সকল নবী তথা প্রেরিতপুরুষের নেতৃত্বস্থানীয়।

খ্রিস্ট ধর্ম

Abrahamic religion

মূল নিবন্ধ: খ্রিস্ট ধর্ম

খ্রিস্টধর্ম সূচিত হয় ইহুদী ধর্মের একটি শাখা হিসাবে। এর উৎপত্তি ভূমধ্যসাগরীয় উপত্যকায় (বর্তমান ফিলিস্তিন ও ইসরাইল), খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে। পরবর্তীতে এটি পৃথক বিশ্বাস এবং ধর্মাচরণযুক্ত আলাদা ধর্ম হিসাবে বিস্তৃত হয়। খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম নবী যিশু (ঈসা(আ:))- প্রায় সকল মতেই তাকে ঐশ্বরিক বলে মনে করা হয়। খ্রিস্টীয় ত্রিত্ববাদ মতানুযায়ী যিশু ঐশ্বরিক তিন চরিত্রের একজন।প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন ভাববাদী বৈ কিছু নন।একজন ভাববাদী বা নবী হিসেবে যে মুজিযা বা প্রমান দরকার তা তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করে দেখিয়েছেন। খ্রিস্টীয় ইঞ্জিল শরীফ খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত; তবে এক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত কিছু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যেমনঃ- রোমান ক্যাথলিক মত এবং পূর্বস্থিত অর্থোডক্স মত।

ইসলাম ধর্ম

Abrahamic religion

মূল নিবন্ধ: ইসলাম

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা। যিনি নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে দেন এবং নিজের ইচ্ছায় জীবন পরিচালিত না করে আল্লাহর দেয়া বিধি-নিষেধ মেনে চলেন তিনিই ইসলাম ধর্মের অনুসারী। আর ইসলামের অনুসারীদেরকে আরবীতে বলা হয় মুসলিম।

ইসলাম ধর্ম মতে হযরত আদম (আঃ)]] হতেই ইসলাম ধর্মের শুরু। হযরত আদম (এডাম) ইসলামের প্রথম নবী । আল্লাহ মানবজাতিকে পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল (বার্তাবাহক) প্রেরণ করেছেন। আর ইসলামী ইতিহাসবেত্তাদের মতানুযায়ী এসব বার্তাবাহকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। রাসূলের সংখ্যা ৩১৩ জন ।

এরই ধারাবাহিকতায় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেয়া এই ধর্মের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:)।

ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাস হলো: আল্লাহ’র কোনো অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহর বান্দা ও একজন রাসূল। এই ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ হলো কুরআন, । কুরআনের ব্যাখ্যায় দ্বারস্থ হতে হয় সহীহ বা যাচাইকৃত হাদিস সংকলনসমূহের উপর।

এই ধর্মের উল্লেখযোগ্য দিক হলো পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের সমস্ত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ।ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদ (সা:)। মুসলিমরা দাবি করে ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মুসলমান বলা হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সাধারণত দুইটি। পরবর্তীতে ইসলাম শিয়া এবং সুন্নি দুটি মতে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ঈদ-ঊল-ফিতর ও ঈদ-ঊল-আজহা । ইসলাম ধর্মকে সার্বজনীন ও চিরন্তন সত্য ধর্ম বলা হয় ।

বাহাই ধর্ম

Abrahamic religion

মূল নিবন্ধ: বাহাই ধর্ম

দ্রুজ

মূল নিবন্ধ: দ্রুজ

রাস্তাফারি

মূল নিবন্ধ: রাস্তাফারি

ইব্রাহিমীয় ধর্ম’ বা আব্রাহামীয় ধর্ম (ইংরেজি: Abrahamic Religion), যাকে সেমেটিক ধর্ম বা সেমিটিক ধর্মও বলা হয়, এটি দ্বারা মধ্যপ্রাচ্য এলাকার একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোকে বোঝানো হয়, যাদের মধ্যে আব্রাহাম বা ইব্রাহিমের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় উৎপত্তি[১] অথবা ধর্মীয় ইতিহাসগত ধারাবাহিকতা বিদ্যমান।[২][৩][৪] ভারত, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশের উপজাতীয় অঞ্চল বাদ দিয়ে সারা বিশ্বে এই মতবাদের আধিপত্য।[৫] এই বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ধর্মগুলো হলো ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম এবং বাহাই ধর্ম।