২০১৩ বাংলাদেশ গেমস হচ্ছে বাংলাদেশ গেমসের ৮ম আসর যেটি ২০১৩ সালের ২০ এপ্রিল[১] থেকে ২৮ এপ্রিল[২] পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩১টি বিষয়ে ২১টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য ছিলোঃ ‘হদয়ে খেলার স্পন্দন’।[৩

২০১৩ বাংলাদেশ গেমস হচ্ছে বাংলাদেশ গেমসের ৮ম আসর যেটি ২০১৩ সালের ২০ এপ্রিল[১] থেকে ২৮ এপ্রিল[২] পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩১টি বিষয়ে ২১টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য ছিলোঃ ‘হদয়ে খেলার স্পন্দন’।[৩

৭ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ তে আইল অব ম্যান-এ অনুষ্ঠিত ২০১১ কমনওয়েলথ যুব গেমস-এ (আনুষ্ঠানিকভাবে চতুর্থ কমনওয়েলথ যুব গেমস হিসাবে পরিচিত) অংশ নেন। এটা কমনওয়েলথ যুব গেমস তাদের দ্বিতীয় বার উপস্থিতি হওয়া। জিব্রাল্টারের ব্রিটিশ উপনিবেশ কমনওয়েলথ গেমস এসোসিয়েশন অফ জিব্রাল্টারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করে, যা কমনওয়েলথ গেমস এবং জিব্রাল্টারে কমনওয়েলথ যুব গেমসের জন্য দায়িত্বপূর্ণ। এসোসিয়েশন পাঁচজন পুরুষ প্রতিযোগীর একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন করে, যারা এগারটি ইভেন্টের তিনটি ভিন্ন খেলাধুলায় নেন। কোন ক্রীড়াবিদ একটি পদকও জেতেননি। জেরাই তোরেস ২০০ মিটার স্প্রিন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছান,যেখানে তিনি সবার পরে থেকে দৌড় শেষ করেন। অন্য দুই অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগী,শেন কলাডো এবং কার্ল বালদাছিনো,তাদের নিজ নিজ ইভেন্টের প্রাথমিক পর্যায়ে পার হতে ব্যর্থ হন। সাইকেলিস্ট ফ্রাঙ্ক ওয়ারউইক ট্রায়াল ইভেন্টে ৩৫তম এবং রোড রেস ইভেন্টে ৩৭তম স্থান অর্জন করেন। জেমস স্যান্ডারসন সাঁতার এর পাঁচটি ভিন্ন ইভেন্টে –বাটারফ্লাই এর দুইটি এবং ফ্রিস্টাইলের তিনটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন,তিনি পাঁচটি কোনোটিও ফাইনালে পৌঁছাতে পারেননি।

জিব্রাল্টার ১৯৫৪ সালে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করে। তারপর থেকে দেশটি প্রতিযোগিতাটির প্রতিটি আসরেই অংশগ্রহণ করেছে।[২] জিব্রাল্টার কমনওয়েলথ গেমস এসোসিয়েশন জিব্রাল্টার কমনওয়েলথ ও কমনওয়েলথ যুব গেমস এর দায়িত্ব নেয়।[৩] জিব্রাল্টার কমনওয়েলথ যুব গেমসের প্রথম দুই সংস্করণ এডিনবরা (২০০০) এবং বেন্ডিগো(২০০৪) এর জন্য কোন প্রতিনিধি পাঠায়নি।[৪][৫] জিব্রাল্টার থেকে সাত ক্রীড়াবিদের একটি প্রতিনিধিদল পুনেতে ২০০৮ কমনওয়েলথ যুব গেমসে অংশ নেয়।[৬] সাত ক্রীড়াবিদের কেউই কোন পদক জেতেননি ।[৭] ৭ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর আইল অব ম্যানের ব্রিটিশ ক্রাউন ডিপেনসিতে অনুষ্ঠিত ২০১১ কমনওয়েলথ যুব গেমসে অংশগ্রহণকারী ৬৩ টি দেশের মধ্যে একটি হল জিব্রাল্টার, এটি ছিল কমনওয়েলথ যুব গেমসে তাদের দ্বিতীয় আসর।[৮] কমনওয়েলথ গেমস এসোসিয়েশন অফ জিব্রাল্টার পাঁচজন প্রতিযোগীর একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন করে। প্রতিনিধিদলে শুধু পুরুষ ক্রীড়াবিদ ছিলেন এবং তারা অ্যাথলেটিক্স, সাইক্লিং এবং সাঁতার এর এগারটি ভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন।[৯]

আরও দেখুন: ২০১১ কমনওয়েলথ যুব গেমসে অ্যাথলেটিক্স

শরীরচর্চায়,কমনওয়েলথ গেমস এসোসিয়েশন অফ জিব্রাল্টার তিন জন প্রতিযোগীর নিবন্ধন করিয়েছিল: শেন কলাডো, জেরাই তোরেস এবং কার্ল বালদাছিনো। তিন ক্রীড়াবিদের সবাই দুইটি ইভেন্টে অংশ নেন (২০০ মিটার এবং ৪০০মিটার স্প্রিন্ট রেস)। জেরাই তোরেস উভয় ইভেন্টে অংশ নেন এবং ২০০ মিটার দৌড়ের সেমিফাইনালে পৌঁছান। তিনি দৌড় শেষ করতে ২৩.২৫ সেকেন্ড সময় নেন যার ফলে তিনি তালিকার তলানিতে স্থান পান, যা তার চূড়ান্ত দৌড়ে অংশ নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। শেন কলাডো এবং কার্ল বালদাছিনো উভয়েই তাদের নিজ নিজ পর্ব থেকে বিদায় নিতে নেন।[১০][১১]

| ক্রীড়াবিদ | ইভেন্ট | হেট | সেমিফিনাল | ফাইনাল | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ফল | মর্যাদাক্রম | ফল | মর্যাদাক্রম | ফল | মর্যাদাক্রম | |

| শেন কলাডো | ২০০ মি. স্প্রিন্ট | ২৫.৩৬ | ৮ম | অগ্রসর হতে পারেননি | ||

| জেরাই তোরেস | ২০০ মি. স্প্রিন্ট | ২২.৮৩ | ৪য | ২৩.২৫ | ৫ম | অগ্রসর হতে পারেননি |

| ৪০০ মি. স্প্রিন্ট | ৫৩.১১ | ৫ম | অগ্রসর হতে পারেননি | |||

| কার্ল বালদাছিনো | ৪০০ মি. স্প্রিন্ট | ৫৩.৯৭ | ৫ম | অগ্রসর হতে পারেননি |

আরও দেখুন: ২০১১ কমনওয়েলথ যুব গেমসে সাইক্লিং

ফ্রাঙ্ক ওয়ারউইক ছিলেন জিব্রাল্টার প্রতিনিধিদলের একমাত্র সাইক্লিস্ট। তিনি টাইম ট্রায়াল এবং রোড রেস উভয় সাইক্লিং ইভেন্টে অংশ নেন। তিনি দুটি ইভেন্টের কোনটিতেই পদক পাননি।[১২][১৩]

| ক্রীড়াবিদ | ইভেন্ট | সময় | মর্যাদাক্রম |

|---|---|---|---|

| ফ্রাঙ্ক ওয়ারউইক | টাইম ট্রায়াল | ১১.০৮ | ৩৫ |

| রোড রেস | @ ৫ ল্যাপ | ৩৫ |

আরও দেখুন: ২০১১ কমনওয়েলথ যুব গেমসে সাঁতার

জেমস স্যান্ডারসন সাঁতার এর পাঁচটি বিভিন্ন ইভেন্টে জিব্রাল্টারের প্রতিনিধিত্ব করেন -৫০ মিটার বাটারফ্লাই, ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং ৫০মিটার ফ্রিস্টাইল। তার সেরা ফল ছিল ৫০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে, যেখানে তিনি চূড়ান্ত তালিকায় দ্বাদশ স্থান অর্জন করেন।[১৪]

| ক্রীড়াবিদ | ইভেন্ট | হিট | ফাইনাল | |

|---|---|---|---|---|

| ফল | মর্যাদাক্রম | ফল | মর্যাদাক্রম | |

| জেমস স্যান্ডারসন | ৫০ মি বাটারফ্লাই | ২৬.৬৩ | ১২তম | অগ্রসর হতে পারেননি |

| ২০০ মি ফ্রিস্টাইল | ১:৫৬.৩৯ | ১৬তম | অগ্রসর হতে পারেননি | |

| ১০০ মি ফ্রিস্টাইল | ৫৩.৭৮ | ১৬তম | অগ্রসর হতে পারেননি | |

| ১০০ মি বাটারফ্লাই | ৫৮.৫৭ | ১৩তম | অগ্রসর হতে পারেননি | |

| ৫০ মি ফ্রিস্টাইল | ২৪.৮৪ | ১৫তম | অগ্রসর হতে পারেননি |

উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ চিক্কণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতি (সংক্ষেপিত এনবিপিডব্লিউ বা এনবিপি) ভারতীয় উপমহাদেশের একটি শহুরে লৌহ যুগের সংস্কৃতি, স্থায়ী ৭০০-২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি এবং কালো ও লাল মৃৎপাত্র সংস্কৃতির উত্তরসূরি। এটি পরবর্তী-বৈদিক যুগে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়েছিল এবং শীর্ষে উঠেছিল ৫০০-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে, উত্তর ভারতে ১৬ টি মহান রাজ্য বা মহাজনপদের উত্থান এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্থানের সময়কালীন।

উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ চিক্কণ মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, ৫০০-১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, সোনখ, উত্তরপ্রদেশ। সরকারি জাদুঘর, মথুরা

ডায়াগনস্টিক আর্টিফ্যাক্ট এবং এই সংস্কৃতির সমনাম হল উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ চিক্কণ মৃৎপাত্র, যা উচ্চশ্রেণীদের দ্বারা ব্যবহৃত বার্নিশযুক্ত মৃৎশিল্পের একটি বিলাসবহুল শৈলী। সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার পতন থেকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম বৃহৎ শহরগুলির উত্থানের সাথে এই সময়কাল যুক্ত; এই পুনঃনগরায়ণ ব্যাপক বাঁধ ও দুর্গ, জনসংখ্যার তাৎপর্যযুক্ত বৃদ্ধি, সামাজিক স্তরবিন্যাস বৃদ্ধি, বিস্তৃত-পরিসরের বাণিজ্য নেটওয়ার্ক, বিশেষ শিল্পকলার উদ্যোগসমূহ (উদাহরণস্বরূপ হাতির দাঁত, শঙ্খখোলক ও স্বল্প-মূল্যবান পাথরের নকশা), ওজনের একপ্রকারের যন্ত্র, ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, এবং লিখন (ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির আকারে, মুদ্রিত সীলমোহরের সীল সহ)।[১]

পণ্ডিতরা এনবিপি এবং আগের হরপ্পা সংস্কৃতির মধ্যে সাদৃশ্য উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে হাতির দাঁতের পাত ও চিরুণী ও ওজনের একই রকমের যন্ত্র রয়েছে। অন্যান্য সাদৃশ্যগুলির মধ্যে স্থাপত্যে কাদা, পোড়া ইট এবং পাথরের ব্যবহার, প্রকাশ্য স্থাপত্যের বৃহৎ একক নির্মাণ, জলবাহী বৈশিষ্ট্যগুলির নিয়মতান্ত্রিক উন্নয়ন এবং একটি অনুরূপ শিল্পকলার উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত।[২] তবে, এই দুটি সংস্কৃতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, এনবিপি সংস্কৃতিতে চাল, বাজরা এবং জোয়ার আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[২] এনবিপি সংস্কৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম রাষ্ট্রীয়-স্তরের সংগঠনকে প্রতিফলিত করতে পারে।[২]

টিম হপকিনসের অনুসারী জিওফ্রে স্যামুয়েলের মতে, কেন্দ্রীয় গাঙ্গেয় সমভূমিটি, যা এনবিপি কেন্দ্র ছিল, এর পশ্চিমে কুরু-পাঞ্চালের বৈদিক আর্যদের চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি থেকে সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র ছিল এবং সেটি নগরীকরণের ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন উন্নয়ন এবং লোহার ব্যবহার চাক্ষুষ করেছিল।[৩]

প্রায় ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এনবিপি সংস্কৃতির সমাপ্তিটি মৃৎশিল্পের একটি ভিন্ন শৈলীর সাথে এনবিপি মৃৎপাত্রের প্রতিস্থাপনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার নাম ছাপাঙ্কিত ও ছদ্মবেশযুক্ত নকশার সাথে সজ্জিত লাল মৃৎপাত্র।[৪] তবুও, একই শহরগুলি বসবাসে অব্যাহত থাকে, এবং ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তখনও ছিল “উপমহাদেশের সর্বত্র শহুরে সমৃদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত”, শুঙ্গ ও সাতবাহন রাজবংশ ও কুষাণ সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত।[৫]

মহাজনপদগুলির সাথে যুক্ত কিছু উল্লেখযোগ্য এনবিপিডব্লিউ স্থানগুলি নিম্নরূপ:[৬]

মহাস্থানগড়, চন্দ্রকেতু়গড়, উয়ারী-বটেশ্বর, বাণগড় এবং মঙ্গলকোট (সবগুলিই বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে), উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ চিক্কণ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে এমন অন্যান্য স্থান।

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন স্থান যেখানে এনবিপিডাব্লিউ পাওয়া গেছে, যেমন অযোধ্যা এবং শৃঙ্গবেড়পুর, হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণে উল্লিখিত।[১]

উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক, লেখক, মুদ্রক ও অনুবাদক। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মে তিনি শ্রীরামপুরের সহধর্মপ্রচারক জন ফাউন্টেনের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন এবং তার দুই কন্যাকে দত্তক নেন।

২০শে অক্টোবর, ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের স্ট্যাফোর্ডশায়ারে বার্টনের কাছে স্ট্রেটন গ্রামে উইলিয়াম ওয়ার্ড জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা জন ওয়ার্ড ছিলেন ঐ গ্রামের একজন ছুতোর ও মিস্ত্রী এবং ঠাকুরদা টমাস ওয়ার্ড কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিলেন। উইলিয়ামের শৈশবেই তার বাবা মারা যান, এবং তার লালন-পালনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তার মায়ের উপর বর্তায়। তিনি প্রথমে ডার্বির কাছে মিঃ কনগ্রিভ এবং পরে মিঃ ব্রিয়ারি নামক দু’জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হওয়ার পর উইলিয়াম ডার্বির একটি ছাপাখানায় মুদ্রক ও পুস্তক-বিক্রেতা মিঃ ড্রিউরির কাছে শিক্ষানবিশি করেন, এবং শিক্ষানবিশির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও আরও দু’বছর ঐ ছাপাখানায় ড্রিউরিকে ডার্বি মার্কারি সংবাদপত্র সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করেন। এর পর স্ট্যাফোর্ডে গিয়ে তিনি তার ভূতপূর্ব মনিবের আত্মীয় জোশুয়া ড্রিউরিকে স্ট্যাফোর্ডশায়ার অ্যাডভার্টাইজার সংবাদপত্র সম্পাদনায় সহায়তা করেন। ১৭৯৪ বা ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম হাল্ শহরে গিয়ে স্বাধীনভাবে মুদ্রকের জীবিকা অবলম্বন করেন এবং কিছুকাল হাল্ অ্যাডভার্টাইজার সম্পাদনা করেন।

প্রথম জীবনে উইলিয়াম ওয়ার্ড অ্যানাব্যাপ্টিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৯৬ খ্রিঃ ২৬শে আগস্ট হাল্ শহরে তার ব্যাপ্টাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোয় ক্রমাগত ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকতে থাকতে সম্ভাবনাময় একজন ব্যক্তি হিসেবে তার পরিচিতি হয় এবং ১৭৯৭ খ্রিঃ আগস্ট মাসে ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ের অন্যতম সদস্য মিঃ ফিশউইকের সহায়তায় তিনি ইয়র্কশায়ারের হ্যালিফ্যাক্সের কাছে ইউড হল্-এ যান। সেখানে জন ফসেটের (১৭৪০-১৮১৭) ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি দেড় বছর পড়াশোনা করেন।

১৭৯৮ খ্রিঃ শরৎকালে ব্যাপ্টিস্ট মিশন কমিটি ইউড পরিদর্শনে যায় এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড নিজেকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে নিয়োগ করেন। সম্ভবত তার এই পদক্ষেপের পিছনে তার সাথে উইলিয়াম কেরির ১৭৯৩ খ্রিঃ সংঘটিত একটি কথোপকথনের প্রভাব ছিল; কেরি ভারতে নিযুক্ত ধর্মপ্রচারণা কর্মক্ষেত্রে একজন মুদ্রকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা তাকে বলেছিলেন।

উইলিয়াম ওয়ার্ড জোশুয়া মার্শম্যানের সাথে একই জাহাজ ‘ক্রাইটেরিয়ন’ এ চড়ে ১৭৯৯ খ্রিঃ ভারতে আসেন। কিন্তু কলকাতায় এসেই কেরির সাথে দেখা করতে পারেননি। একটি সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তাকে শ্রীরামপুরের দিনেমার উপনিবেশে রওনা দিতে হয়। সেখানেই পরে কেরি তার সঙ্গে দেখা করেন।

ভারতে ওয়ার্ডের প্রধান কাজ ছিল ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসের ছাপাখানার তত্ত্বাবধান করা। ঐ প্রেস তখন বাইবেলের বিভিন্ন উপদেশ বাংলা, মারাঠা, তামিল এবং আরও ২৩ টি ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করত। ভাষাতত্ত্বের উপরেও তখন প্রচুর বই ছাপার কাজ চলছিল, কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও ওয়ার্ড নিয়মিত তার বিশাল ডায়রিতে লেখা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধর্মশিক্ষা দানের জন্য যথেষ্ট সময় দিতেন।

১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উইলিয়াম ওয়ার্ড সংলগ্ন মফঃস্বল ও গ্রামগুলোয় প্রায়ই যাতায়াত করতেন, কিন্তু ঐ বছরের পর থেকে নানা কাজে সময়ের অভাব হওয়ায় এবং কলকাতা ও শ্রীরামপুরে ধর্মপ্রচার কর্মকাণ্ডের সময়সীমা বেড়ে যাওয়ায় তার পক্ষে আর মূল কার্যালয় ছেড়ে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৮১২ খ্রিঃ তার ছাপাখানা একটি অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে। ফলে ছাপাখানা কর্তৃক জমিয়ে রাখা তখনও পর্যন্ত অনূদিত ও প্রকাশিত সমস্ত ধর্মোপদেশের নথি ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতির আর্থিক মূল্য ছিল অন্তত দশ হাজার পাউণ্ড। অবশ্য ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন টাইপ করার ব্লকগুলো উদ্ধার করা গিয়েছিল, আর ব্রিটেনের শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় ক্ষতির প্রভাব কাটিয়ে উঠতেও তাদের বেগ পেতে হয়নি।

ওয়ার্ড ব্যবহৃত চেয়ার, শ্রীরামপুর কলেজ।

১৮১৮ খ্রিঃ দীর্ঘদিন রুগ্ন থাকার ফলে ওয়ার্ড একবার ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তার দায়িত্ব ছিল ভারতীয়দের পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্শম্যান এর সাথে তার যৌথ উদ্যোগে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর কলেজের উন্নতির জন্য অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

ওয়ার্ড ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের অনেক জায়গায় এই উদ্দেশ্যে ঘোরেন এবং হল্যান্ড ও উত্তর জার্মানিতেও যান। ১৮২০ খ্রিঃ অক্টোবরে নিউ ইয়র্কে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সফর করে ১৮২১ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে ইংল্যান্ডে ফেরেন। ঐ বছরেই ২৮শে মে ‘অ্যালবার্টা’ জাহাজে চড়ে পাড়ি দেন ভারতের উদ্দেশ্যে। এহেন সংহত প্রচেষ্টার জন্য কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড একত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে খ্যাত হন।

উইলিয়াম ওয়ার্ড ৭ই মার্চ,১৮২৩ খ্রিঃ কলেরা রোগে মারা যান। তাকে ধর্মপ্রচারকদের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিস্থলে সমাধিস্থ করা হয়।

ধর্মোপদেশের পাশাপাশি ওয়ার্ড আরও কয়েকটি রচনার স্রষ্টা, যেমন—

এছাড়াও তিনি অনেক চতুর্দশপদী এবং অন্যান্য ছোট কবিতা লিখেছিলেন যেগুলো স্যামুয়েল স্টেনেটের লেখা একটি স্মৃতিকথায় পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই স্মৃতিকথাটির আরম্ভে আর. বেকার খোদিত একটি অনুকৃতি আছে, যেটি শিল্পী ওভার্টন অঙ্কিত উইলিয়াম ওয়ার্ডের একটি প্রতিকৃতির আদলে তৈরি।

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (ইংরেজি: Eastern Bengal Railway, সংক্ষেপে EBR) ব্রিটিশ ভারতের প্রথমভাগের একটা রেল কোম্পানী ছিল ও এটি ১৮৫৭র থেকে ১৯৪২ অবধি বঙ্গ ও অসমে রেলসেবা প্রদান করত।

প্রশাসনিক, সামরিক ও ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্রিটিশরা ভারতে রেলসেবা প্রচলন করেছিল। ১৮৫৭ সালে লন্ডনে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী গঠন করা হয়। প্রায় একই সময়ে অন্য দুটি কোম্পানী- ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার কোম্পানী ইস্ট ইণ্ডিয়ার সাথে ক্রমে হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ অবধি ও মুম্বাই থেকে কল্যাণ অবধি পরীক্ষামূলক রেলপথ বানানোর চুক্তিপত্র করেছিল।[১]

১৮৫৮র ৩০ জুলাইতে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির সাথে কলকাতার হুগলী নদীর পূর্বপার থেকে (বর্তমানে শিয়ালদহ স্টেশন) রাণাঘাট, দর্শনা, পোড়াদহ হয়ে পদ্মার উপনদী গড়াই নদীর পারে অবস্থিত কুষ্টিয়া অবধি (বর্তমান বাংলাদেশএ) একটি রেলপথ বানাতে চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রস্তাবিত রেলপথটির দৈর্ঘ্য ছিল ১১০ মাইল ও সম্ভাব্য খরচ প্রায় ১ মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং বলে নির্দ্ধারণ করা হয়েছিল।[১] কলকাতা থেকে চম্পাহাটি অবধি প্রথম অংশ রেলপথ ১৮৬২র জানুয়ারীতে সমাপ্ত হয়।[২] ১৮৬২র নভেম্বর মাসে রেলপথটি উন্মুক্ত করা হয়। ১৮৬৪তে আধা কি.মি.র একটি ছোট শাখা রেলপথ কুষ্টিয়ার থেকে গরাই নদীর বন্দর অবধি নির্মাণ করা হয়। ১৮৬৫তে কুষ্টিয়ার থেকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংগমস্থলে অবস্থিত গোয়ালন্দ ঘাট অবধি রেলপথ সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৮৭০র ৩১ ডিসেম্বরে ভাইসরয় লর্ড মেয়ো এই রেলপথের উদ্বাধন করেন। ১৯০২এ এটিকে অসমএর ধুবড়ী অবধি সম্প্রসারণ করা হয়।[১]

১৮৭৪র থেকে ১৮৭৯র ভিতর “নর্থ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে” পদ্মা নদীর উত্তরপারে অবস্থিত চারাঘাটের থেকে সান্তাহার, পার্বতীপুর হয়ে চিলাহাটী অবধি একটি ২৫০ কি.মি. দীর্ঘ মিটারগেজ রেলপথ নির্মাণ করে ও ১৮৮১তে এটিকে শিলিগুড়ি অবধি সম্প্রসারণ করা হয়।[৩] পার্বতীপুর থেকে দুটি শাখাপথ নির্মাণ করা হয় – একটি পূর্বে কাউনিয়া অবধি ও অন্যটি পশ্চিমে দিনাজপুর অবধি। একসময় কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া অবধি নির্মাণ করা ব্রজগেজ রেলপথটি পোড়াদহ স্টেশন থেকে পদ্মার দক্ষিণপারের দামুকদিয়া ঘাট অবধি সম্প্রসারণ করা হয় । দামুকদিয়া ঘাট ও সারাঘাটের মাঝে যাত্রীসাধারণের পদ্মা নদী পার হওয়ার জন্য রেলবিভাগ নিজ ফেরীর ব্যবস্থা করেছিল।

শামসউদ্দিন আহমদ শাহ (শাসনকাল ১৪৩৩-১৪৩৬) ছিলেন বাংলার শাসক। তিনি সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৪ বছর বয়সে তিনি ক্ষমতালাভ করেন।[১]

আহমদ শাহ মাত্র ৩ বছর শাসন করেন। তার শাসনামলে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়। মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহর মতে তিনি তার পিতার উদারনীতি বজায় রাখেন এবং ন্যায়বিচার ও দানশীলতার জন্য পরিচিত ছিলেন।[২] তার শাসনামলে ইবরাহিম শাহ শারকি আগ্রাসন চালান। পরবর্তীতে আহমদ শাহ দুজন ক্ষমতাশালী অভিজাত সাদি খান ও নাসির খান কর্তৃক ১৪৩৬ সালে নিহত হন।[১] তার হত্যাকান্ডের পর সাদি খান ও নাসির খান পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এবং দুজনেই ক্ষমতা হারান। ইলিয়াস শাহি রাজবংশের একজন বংশধর ১৪৩৭ সালে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন।[২]

শামসউদ্দিন আহমাদ শাহর প্রাসাদ

| শামসউদ্দিন আহমাদ শাহ রাজা গণেশের পরিবার | ||

| পূর্বসূরী জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ | বাংলার শাসক ১৪৩৩–১৪৩৬ | উত্তরসূরী প্রথম মাহমুদ শাহ |

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে বা আসাম বাংলা রেলপথ ছিল ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম প্রধান রেল সংস্থা। অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত চট্টগ্রাম শহরে এই রেল সংস্থার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ছিল। ১৮৯২ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা কার্যকরী ছিল।[১].১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চালু বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম রেলওয়ে এই রেল সংস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়।[২][৩][৪]

আসামের ব্রিটিশ মালিকানাধীন চা-বাগানগুলির সুবিধার্থে ১৮৯২ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে চালু হয়।[৫] ১৯৪২ সালে এই সংস্থার মালিকানা ভারত সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। তারপর এটিকে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করে আসাম অ্যান্ড বেঙ্গল রেলওয়ে গঠন করা হয়।[৫]

১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।[২][৬][৭] ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম রেলওয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। এই সংস্থার প্রায় ২,৬০৩.৯২ কিলোমিটার রেলপথ নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অংশের নাম হয় ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে এবং এর মালিকানা যায় পাকিস্তান সরকারের হাতে। ১৯৬১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের নাম পালটে পাকিস্তান রেলওয়ে রাখা হয়।[৬]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম রেলওয়ের যে অংশটি ভারতের অসম রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে পড়ত, সেই অংশটি নিয়ে আসাম রেলওয়ে গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে আসাম রেলওয়ের সঙ্গে বোম্বাই, বরোদা অ্যান্ড সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া রেলওয়ের ফতেহগড় জেলা ও অবধ তিরহুত রেলওয়ে যুক্ত করে ভারতীয় রেলের উত্তর পূর্ব রেল বিভাগটি গঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে এই বিভাগ থেকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল অঞ্চলটি পৃথক করে একটি আলাদা বিভাগ গঠিত হয়।[৫][৮]

বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম রেলওয়ের যে অংশটি স্বাধীনতার পর পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেটির নামকরণ করা হয় ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে। ১৯৬১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের নাম পালটে রাখা হয় পাকিস্তান রেলওয়ে। ১৯৬২ সালে আবার নাম পালটে তা হয় পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে।[৯] বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এটি বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিণত হয়।[১০]

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ভারতের স্বাধীনতার পর ভারতে স্থিত আসাম অ্যান্ড বেঙ্গল রেলওয়ের ব্রডগেজ অংশটি ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং মিটারগেজ অংশটি নিয়ে আসাম রেলওয়ে গঠিত হয়।[১১] এই রেলের প্রধান কার্যালয় হয় পান্ডুতে। ১৯৫২ সালের ১৪ এপ্রিল, ২৮৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ আসাম রেলওয়ে ও অবধ অ্যান্ড তিরহুত রেলওয়ে যুক্ত হয়ে ভারতীয় রেলের ছয়টি নবগঠিত বিভাগের অন্যতম উত্তরপূর্ব রেল বিভাগ গঠিত হয়।[১২][১৩] এই দিনই পূর্বতন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম রেলওয়েও শিয়ালদহ বিভাগটি (যেটি আগে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল) পূর্ব রেলের সঙ্গে যুক্ত হয়।[১৪]

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে তথ্যফলক, তিনচুকীয়া ঐতিহ্য যাদুঘর

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ১৮৯১ সালে পূর্ববঙ্গে রেলপথ নির্মাণ শুরু করে। ১৮৯৫ সালে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার মধ্যে রেলপথ চালু হয়। ১৮৯৬-১৮৯৮ নাগাদ কুমিল্লা-আখাউড়া-কালাউড়া-বদরপুর বিভাগটি চালু হয় এবং শেষে ১৯০৩ সালে লামডিং পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারিত হয়।[১০][১৫][১৬] ১৯০০ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে পূর্বদিকে গুয়াহাটি পর্যন্ত একটি শাখা রেলপথ চালু করে। ১৯০২ সালে তা তিনশুকিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং ১৯০৩ সালে তা ডিবরু-সাদিয়া রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়।[৫]

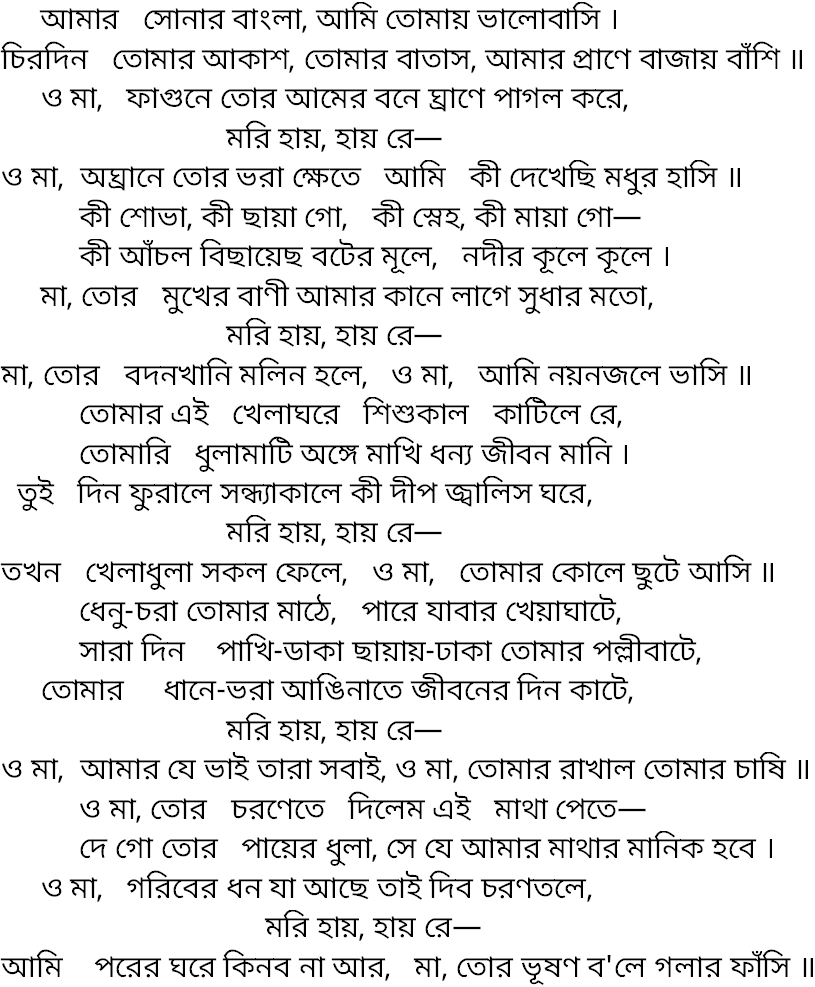

আমার সোনার বাংলা হলো বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।[১][২] বঙ্গমাতা সম্পর্কে এই গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৯০৫ সালে রচিত হয়। বাউল গায়ক গগন হরকরার গান “আমি কোথায় পাব তারে” থেকে এই গানের সুর ও সঙ্গীত উদ্ভূত।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গানটি রচিত হয়েছিল। ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে এ গানটির প্রথম দশ চরণ সদ্যগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়।[৩]

সোনা শব্দটির অর্থ “স্বর্ণ“, আর সোনার শব্দটির আক্ষরিক অর্থ “স্বর্ণের অন্তর্গত”, বা “স্বর্ণ দিয়ে তৈরি” এবং “আর” দখল করে। এটি “প্রিয়” অর্থপ্রিয় পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত, কিন্তু গানের মধ্যে সোনার বাংলা শব্দটি বাঙালির মূল্যবোধ প্রকাশ করতে পারে বা ফসল তোলার আগে ধানক্ষেতের রঙের তুলনা বোঝানো হয়েছে।

আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, তাই এর সঠিক রচনাকাল জানা যায় না।[৪] সত্যেন রায়ের রচনা থেকে জানা যায়, ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত একটি প্রতিবাদ সভায় এই গানটি প্রথম গীত হয়েছিল। এই বছরই ৭ সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২২ ভাদ্র) সঞ্জীবনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে গানটি মুদ্রিত হয়। এই বছর বঙ্গদর্শন পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যাতেও গানটি মুদ্রিত হয়েছিল। তবে ৭ আগস্ট উক্ত সভায় এই গানটি গীত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৪] বিশিষ্ট রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের মতে, আমার সোনার বাংলা ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রবন্ধ পাঠের আসরে প্রথম গীত হয়েছিল।[৪]

আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরা রচিত আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে গানটির সুরের অণুষঙ্গে।[৪] সরলা দেবী চৌধুরানী ইতিপূর্বে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তার শতগান সংকলনে গগন হরকরা রচিত গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ-সমসাময়িক অনেক স্বদেশী গানের সুরই এই স্বরলিপি গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছিল।[৪] যদিও পূর্ববঙ্গের বাউলদের ভিডমিড ও ভাটিয়ালি সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ইতঃপূর্বেই হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৮৮৯-১৯০১ সময়কালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারির কাজে ভ্রমণ ও বসবাসের সময় বাংলার লোকজ সুরের সঙ্গে তার আত্মীয়তা ঘটে। তারই অভিপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক গানগুলি, বিশেষত আমার সোনার বাংলা।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১ মার্চ গঠিত হয় স্বাধীন বাংলার কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ। পরে ৩ মার্চ তারিখে ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভা শেষে ঘোষিত স্বাধীনতার ইশতেহারে এই গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে এই গান প্রথম জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সম্পূর্ণ আমার সোনার বাংলা গানটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই গানের প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃত।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,

মরি হায়, হায় রে—

ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,

মরি হায়, হায় রে—

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিলে রে,

তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,

মরি হায়, হায় রে—

তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,

সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,

তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,

মরি হায়, হায় রে—

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—

দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।

ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,

মরি হায়, হায় রে—

আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব’লে গলার ফাঁসি

শ্রোতাদের পছন্দানুসারে বিবিসি বাংলার তৈরি সেরা বিশটি বাংলা গানের তালিকায় এই গানটি প্রথম স্থান দখল করে।[৫]

২০১৪ সালের ২৬ মার্চ, জাতীয় প্যারেড ময়দান, ঢাকা, বাংলাদেশে একসঙ্গে ২৫৪,৫৩৭ জন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে গিনেস বিশ্ব রেকর্ড করে।[৬]

| বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকসমূহ | |

|---|---|

| পতাকা | লাল-সবুজ |

| প্রতীক | শাপলা |

| সঙ্গীত | আমার সোনার বাংলা |

| পশু | রয়েল বেঙ্গল টাইগার |

| পাখি | দোয়েল |

| ফুল | সাদা শাপলা |

| বৃক্ষ | আমগাছ |

| ফল | কাঁঠাল |

| খেলা | কাবাডি |

| পঞ্জিকা | বঙ্গাব্দ |

চলচ্চিত্রকার শহীদ জহির রায়হান ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তার বিখ্যাত জীবন থেকে নেওয়া কাহিনীচিত্রে এই গানের চলচ্চিত্রায়ন করেন।

আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই-বাঙ্গালা ছিল আলেমদের একটি সংগঠন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই-বাঙ্গালা ইসলাম প্রচার, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্য ধর্ম প্রচারকদের বৈরিতামূলক প্রচারণা মোকাবেলা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা মুহম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।[১]

| ইতিহাস |

| সংস্কৃতি |

| ব্যক্তিত্ব |

| সম্প্রদায়সমূহ |

| ধর্মীয় আইনশাস্ত্র |

| মতাদর্শসমূহ |

| মসজিদসমূহ |

| রাজনৈতিক দল |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |

| প্রভাবক প্রতিষ্ঠানসমূহ |

আঞ্জুমান নিজস্ব প্রচার মাধ্যম হিসেবে আল-এসলাম (১৯১৫-১৯২১) নামক পত্রিকা প্রকাশ করে।[১]

এই সংগঠন ১৯২১ সাল পর্যন্ত স্বনামে কার্যকর ছিল। এরপর তা জামিয়াত-উল-উলামা-ই-বাঙ্গালার সাথে একীভূত হয়। আঞ্জুমান বাংলা ও আসামে তাদের কার্যক্রম চালায়। ভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে পড়া মুসলিমদেরকে শিরক ও বিদাত থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা প্রদান করা হয়। সংগঠনের সদস্যরা মক্তব, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন ও তহবিল গঠন করেন। চট্টগ্রামে আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু তহবিলের কারণে তা সম্ভব হয়নি।[১]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে আঞ্জুমান অংশ নেয়। আঞ্জুমান হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষপাতী ছিল। স্বদেশী পণ্যের বিক্রির জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতায় স্বদেশী খিলাফত স্টোর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[১]

দীর্ঘদিন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার পর ১৯২১ সালে আঞ্জুমানের কার্যক্রম বন্ধ হয় এবং তা জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের বাংলার শাখা জামিয়াত-উল-উলামা-ই-বাঙ্গালার সাথে একীভূত হয়।[১]

অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মতবাদ যা দক্ষিণ এশিয়ার সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের একটি কেন্দ্রীভূত স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র ব্যবাস্থার দাবি করে । বাঙালি জাতীয়তাবাদী মাওলানা ভাসানি, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ প্রখ্যাত বাঙালি একটি অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রজাতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।[১][২] বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলো একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি যার মাধ্যমে প্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসরত বাঙালি জাতি, তথা বাংলা ভাষাগত অঞ্চলের অধিবাসীদের বুঝানো হয়ে থাকে। বাঙালি জাতি উপমহাদেশের একটি অন্যতম জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রভাবিত এক প্রভাবশালী জাতি। বাঙালি জাতীকে উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপকার বলা হয়ে থাকে। অবিভক্ত বাংলা পরবর্তীতে ব্রিটিশ চক্রান্তে বিভক্ত করা হয়। প্রাচীন বঙ্গদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের একতাবদ্ধ জাতি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ধারনাকে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা বা বৃহত্তর বাংলাদেশ বলা হয়ে থাকে, যাদের ইতিহাস অন্ততঃ চার হাজার বছর পুরোনো।

ব্রিটিশ রাজ ভারতে ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ প্রেরন করলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির এ সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে অবিভক্ত বাংলাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র করার এক পরিকল্পনা পেশ করেন।[৩][৪][৫] নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎচন্দ্র বসুও তার সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক বাংলা প্রজাতন্ত্রের এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ২৬শে এপ্রিল ইংরেজ বড়লাট লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের সাথে এক সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্থাপন করেন অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি তার এই পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন সৃষ্টির জন্য মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে দুমাস সময় চেয়ে নেন। মাউন্টব্যাটেন তাকে জানান যে তিনি দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে, তবে ঐক্যবদ্ধ ভারত না হলে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকেই তিনি অগ্রাধিকার দেবেন। ঐদিনই কায়েদে আজম জিন্নাহর সাথে সাথে মাউন্টব্যাটেনের এক বৈঠক হয়। সে বৈঠকে তিনি জিন্নাহকে জানান সোহরাওয়ার্দি তাকে বলেছেন যে ভারত বা পাকিস্তান কারো সাথে যোগ দেবে না এই শর্তে অবিভক্ত বাংলা থাকা সম্ভব। জিন্নাহ ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী যাবার পথে ‘৪৭ সালের ৯ই মে কলকাতায় আসলে তার সাথে অবিভক্ত বাংলার অন্যতম মূল প্রস্তাবক শরৎচন্দ্র বসু আলোচনা করেন। তার পরের দিন মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম, মহাত্মা গান্ধীর সাথে অবিভক্ত বাংলার প্রস্তাব নিয়ে আলাপ করেন।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা সৃষ্টির জন্য ১৯৪৭ সালের ২০শে মে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির নেতা শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে নেতা পর্যায়ে একটি ত্রিদলীয় আলোচনা সভা হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি, মুহম্মদ আলী, ফজলুর রহমান, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম, আব্দুল মালেক, অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা কিরণশঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বকসি এবং শরৎচন্দ্র বসু। এ সভায় আবুল হাশিম ও শরৎ বসু সবার সাথে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কিরণশঙ্কর রায় কংগ্রেস পার্টির দলের ঘোষিত নীতির বিরোধিতা করে এই প্রস্তাবের সাথে যুক্ত হন। সোহরাওয়ার্দি ও আবুল হাশিম একইভাবে মুসলিম লীগের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেন। সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর মধ্যে বাংলার সার্বভৌম মর্যাদা কি হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু তাদের উভয়েরই প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বাংলা প্রদেশের বিভক্তি রোধ করা।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম তাদের পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রদেশের হিন্দু নেতাদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। সোহরাওয়ার্দী নানা সময়ে বিষয়টি নিয়ে ফ্রেডারিক বারোজ, জিন্নাহ ও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং তাদের সঙ্গে তার সন্তোষজনক আলোচনাও হয়। শরৎ বসু মার্চে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (AICC) কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিরণশঙ্করের বিশ্বাস ছিল যে, যদি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের জন্য এমন কিছু প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে প্রদেশটির অখণ্ডতা রক্ষা পেতে পারে। ১৯৪৭-এর মে মাসের গোড়ার দিক থেকে অবিভক্ত বাংলার পক্ষপাতীরা একে অন্যের কাছাকাছি আসেন। কলকাতায় গান্ধীর সফরকালে তারা তাদের প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তার পরামর্শ কামনা করেন। তারা তাদের অভিমত সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগ শীর্ষ নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন।

১৯৪৭-এর ২০শে মে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার পক্ষপাতী নেতাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ:

নিজেদের মধ্যে এক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী, কিরণশঙ্কর রায় ও শরৎচন্দ্র বসু তাদের এ পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক চুক্তির শর্তগুলির ব্যাপারে কংগ্রেস ও লীগ হাই কমান্ডের অনুমোদন আদায়ের চেষ্টা করেন। তবে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে তৎকালে বিরাজমান ভুল বোঝাবুঝি ও পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে এ সমঝোতার প্রণেতারা দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কংগ্রেস ও লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতারা চুক্তির শর্তগুলির সরাসরি নিন্দা করেন। কলকাতার প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদপত্র এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের খাজা গ্রুপের সংবাদপত্রগুলি চুক্তির শর্তগুলির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করে। খাজা গ্রুপের এ ধারণা হয় যে, এ চুক্তির অর্থ হবে হিন্দুদের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ, আর কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতাদের মতে, এ চুক্তিটি পাকিস্তানের সীমানা সম্প্রসারণের একান্ত লক্ষ্যেই করা হয়েছে।

জাতি হিসেবে বাংলার নিজস্ব সত্তার অব্যাহত বিকাশের পথে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রবল বাধা হয়ে ওঠে। বিগত কয়েক শতকে এ অঞ্চলে কারুশিল্প, নির্মাণ ও শিল্প কারখানা, শিক্ষা ও প্রশাসন ক্ষেত্রে যাবতীয় অর্জন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষা, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক নানা নীতির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন দেশে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চালু করে। ঔপনিবেশিক পরিবর্তনগুলো বিগত কয়েক শতকে গড়া-ওঠা সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করছিল, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে ধ্বংসও করে দিয়েছিল। উনিশ শতকের ঘটনাবলি এক ধরনের বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলে।

আন্দোলনরত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নজনিত সমস্যার সমাধানে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল-মে দেশবিভাগের প্রশ্নটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সোহরাওয়ার্দী ভারত ইউনিয়নের বাইরে সম্পূর্ণভাবে এক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যুক্ত বাংলাকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরৎ বসু অবিভক্ত বাংলাকে কল্পনা করেছিলেন ভারত ইউনিয়নের মধ্যেই এক সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে। তারা উভয়েই বাংলা বিভাগের তীব্র প্রতিবাদ জানান। এ বিভক্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ এবং এ প্রদেশের হিন্দু মহাসভার নেতারা। বাংলার কতিপয় হিন্দু ও মুসলিম নেতা সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর প্রয়াসের সমর্থন জানিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হলেন: কিরণশঙ্কর রায় (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস সংসদীয় দলনেতা), সত্যরঞ্জন বক্সী (শরৎ বসুর সচিব), আবুল হাশিম (বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক), ফজলুর রহমান (বাংলা প্রদেশের রাজস্ব মন্ত্রী), মুহম্মদ আলী (সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী) ও আরও অনেকে। প্রস্তাবটি কিছুকাল ধরে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় আলোচিত হয় এবং বাংলার তৎকালীন নেতাদের মধ্যে এ নিয়ে ঐকমত্যে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে।

১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি-র ঘোষণার পর ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি দৃশ্যত নিকটতর হয়ে ওঠায় এবং ওই ঘোষণার পর পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার পক্ষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যুক্তিতর্কের আলোকে সোহরাওয়ার্দীসহ বাংলার অল্পসংখ্যক রাজনীতিক এক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলা প্রদেশের সংহতি রক্ষার চিন্তা করেন। তারা বাংলাকে তার নিজস্ব সংবিধানসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রদেশে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, বাংলা বাঙালিদের ও এ বাংলা অবিভাজ্য। এ প্রদেশের একটি অংশ অন্যটির ওপর নির্ভরশীল, আর তাই এখানকার সকলেই এর প্রশাসনে অংশীদার হওয়ার অধিকারী। তিনি এ আশা পোষণ করেন যে, বাংলাকে এক গৌরবময় দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সেখানকার সকল শ্রেণীর মানুষ সম্প্রীতিতে বাস ও কাজ করতে দৃঢ়সংকল্প। সোহরাওয়ার্দী মনে করেন যে, যখন এ স্বাধীনতা অর্জিত হবে তখন বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নবযুগের সূচনা হবে। আবুল হাশিম বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম নেতাদের প্রতি তাদের নিজেদের সমস্যা ব্রিটিশ প্রশাসনের আওতার বাইরে শান্তিপূর্ণ ও সুখকরভাবে নিষ্পত্তিতে সম্মিলিতভাবে প্রয়াসী হওয়ার আবেদন জানান। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে শরৎ বসু অবিভক্ত বাংলার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল-মে’র দিনগুলিতে হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্র ও রাজনীতিকেরা বাংলা বিভাগের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন শুরু করে দেয়। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ঘোষণায় ভারত বিভাগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশ বিভাগ অনিবার্য- এ বিষয়টি কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতাদের কাছে পরিষ্কার হওয়ার পর তারা বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং পাঞ্জাবের শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ভারত ইউনিয়নের মধ্যে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা প্রাদেশিক বিভাগ এবং ভারত ইউনিয়নের মধ্যে কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ (পশ্চিম বঙ্গ) গঠনের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করে।

প্রায় একই সময়ে বাংলার প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এ মর্মে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, বাংলার হিন্দুরা, অন্ততপক্ষে বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ, অবশ্যই ভারত ইউনিয়নের মধ্যে থাকবে এবং উক্ত অঞ্চলসমূহকে ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এ ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলা কংগ্রেস এবং দেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির বাঙালি হিন্দু সদস্যদের সমর্থন তার পক্ষে আনতে সমর্থ হন। ঠিক এ পর্যায়ে যখন কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভা অাঁতাত সাফল্যের সঙ্গে বাংলা বিভক্তির জন্য তাদের অভিযান সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সোহরাওয়ার্দীও বাংলা সম্পর্কিত তার পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে, ঘোষণা দেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে এক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী তার স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এরপর আবুল হাশিম ১৯৪৭-এর ২৯ এপ্রিল কলকাতায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে একই ইস্যুতে তার অভিমত ঘোষণা করেন। এর কয়েকদিন পর শরৎ বসু তার সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক বাংলা প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

এসব পরিকল্পনা সাধারণভাবে ভারতের এবং বিশেষ করে, বাংলার দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের পরিবেশে উত্থাপিত হয়। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরবর্তীকালে জিন্নাহর নেতৃত্বে পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির সমর্থনে মুসলিম জনসাধারণের অভিমত সংগঠিত করতে শুরু করে। বাংলার কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ সারা বাংলার পাকিস্তানিকরণের সম্ভাবনায় দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণে এ প্রদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন কঠিন হয়ে ওঠে। পাকিস্তান অর্জনের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কর্মসূচিতে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। অন্যান্য প্রদেশে এ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলেও কলকাতায় এ দিবস সহিংসতায় রূপ নেয়। এখানে সরকার ছিল মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ফলে বাংলা প্রাদেশিক বিভাগের দাবির অনুকূলে হিন্দু জনমত গঠনে এর প্রচন্ড প্রভাব পড়ে।

বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ও এ প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা সার্বভৌম বাংলা পরিকল্পনা উপেক্ষা করেন। তারা সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগের বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দুদের একটি বিরাট অংশকে সংগঠিত করেন। তাদের মতে, সোহরাওয়ার্দীর এ উদ্যোগ সারা বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। হিন্দু সংবাদপত্রগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে অবিভক্ত বাংলা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দু জনমত গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই বাদ রাখে নি। হিন্দু মহাসভা বাংলার কংগ্রেস সদস্যদের ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলার কংগ্রেস সদস্যদের অধিকাংশ যখন স্বাধীন বাংলার জন্য সোহরাওয়ার্দীর পরিকল্পনার বিরোধিতা করে, তখন প্রদেশের মুসলিম লীগ মহলগুলির মনোভাবও বিভক্তির পক্ষে চলে আসে। বাংলা মুসলিম লীগের বৃহত্তর অংশ তথা জিন্নাহর অনুসারীরা খাজা নাজিমউদ্দীন ও মওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে দাবি করতে থাকে যে, বাংলা একক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে, কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। জিন্নাহ যেমন পাকিস্তান সম্পর্কে অনমনীয় ছিলেন, নাজিমউদ্দীন, আকরাম খান ও তাদের অনুসারীরাও ঠিক তেমন অনড় ছিলেন। তারা জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৭-এর ২৮ মে আকরাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ নিরীক্ষামূলক চুক্তির শর্তগুলির নিন্দা করে এবং লীগের পাকিস্তান দাবির প্রতি অবিচল ও জিন্নাহর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করে। এরপর ১৯৪৭ সালের ২৮ মে তারিখে প্রদত্ত ভারতীয় কংগ্রেসের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকের এক বিবৃতি অবিভক্ত বাংলার ফর্মুলাকে আরও একদফা বিপর্যস্ত করে। ভারতীয় কংগ্রেসের পথ ধরে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক কালীপদ মুখার্জি এ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে ১৯৪৭ সালের ১ জুন এক বিবৃতি প্রদান করেন।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধিতা আসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কংগ্রেস হাইকমান্ড অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের স্থায়ী আধিপত্যের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হন। জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সার্বভৌম বাংলার ধারণার ব্যাপারে ঘোর বিরোধী ছিলেন। নেহরুর ধারণা ছিল যে, এ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম লীগ কার্যত গোটা বাংলাকে পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করবে। তিনি আরও মনে করতেন যে, যদি বাংলা অবিভক্ত থাকে তবে তা ভারতীয় ইউনিয়নের একটি অংশ হওয়া উচিত। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, কংগ্রেস স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্রকে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনা হিসেবে গণ্য করবে।

সর্দার প্যাটেল অবিভক্ত বাংলার উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করার প্রস্তাব দেন। ১৯৪৭-এর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে বাংলার প্রভাবশালী হিন্দু নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থেকে বোঝা যায়, হিন্দুদের বাংলা বিভক্তির দাবির নেপথ্যে তার নির্দেশক ভূমিকা ছিল এবং সেসঙ্গে সার্বভৌম বাংলা ধারণার বিপক্ষে তার উগ্র মনোভাবের কথাও জানা যায়। বাংলার যেসব হিন্দু নেতা ওই প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্যাটেল তাদের নিন্দা করেন। উল্লিখিত নিরীক্ষামূলক চুক্তির শর্তগুলির ব্যাপারে মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের দৃষ্টিভঙ্গিও খুব একটা অনুকূল ছিল না। এ বিষয়ে প্রথম দিকে জিন্নাহ কংগ্রেস হাইকমান্ডের মতো ঘোর বিরোধী ছিলেন না। এর থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তিনি এ পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

মাউন্টব্যাটেনের মতে, ভারতকে বিভক্ত করতে হলে পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করতে হবে। তিনি এর পক্ষে যুক্তিও দেখিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, জিন্নাহ গোড়ার দিকে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার প্রস্তাবে সম্মতি দিতেও আগ্রহী ছিলেন। তার প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল বাংলার বিভক্তি এড়ানো। তাতে করে স্বাধীন বাংলা ও পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যতে একটা মৈত্রী গড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় তার এ সম্মতি ছিল গৌণ বিকল্প। তবুও শেষাবধি তিনি এ ইস্যুর অনুকূলে মনস্থির করতে পারেন নি। সম্ভবত তিনি এ ধারণার আলোকেই উল্লিখিত উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, এটি পাকিস্তান সম্পর্কিত বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি। তিনি উল্লিখিত পরীক্ষামূলক চুক্তিতে যে যুক্ত নির্বাচনের বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে সে বিষয়ে কোনো রেয়াত দিতে তৈরি ছিলেন না। বাংলার প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকভাবে মনে করেছিলেন, বাংলা প্রদেশে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তা হবে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদেরকে আরও ঘনিষ্ঠতর করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আর তাতে একই সঙ্গে এ প্রদেশের বিভক্তিও রোধ করা যাবে। কিন্তু জিন্নাহ কখনও বিষয়টিকে ততখানি জরুরি বলে বিবেচনা করেন নি। বাংলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা প্রশ্নে তার ভেটো সোহরাওয়ার্দী-বসু ফর্মুলার জন্য অতীব গুরুতর বলেই প্রমাণিত হয়।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা ধারণার প্রতি সর্বাত্মকভাবে বৈরী ছিলেন এমন নয়। বাংলার তৎকালীন গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজ প্রদেশটির আদৌ বিভক্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বরং সোহরাওয়ার্দী-বসু ফর্মুলার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তা যাতে বাস্তবায়িত হয় সে জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করেন। ভাইসরয়ও ভারত ও পাকিস্তানের ডোমিনিয়ন মর্যাদার সঙ্গে অবিভক্ত বাংলাকেও ওই একই মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। তিনি সোহরাওয়ার্দীকে এ মর্মে আশ্বাস দেন যে, লীগ ও কংগ্রেস হাইকমান্ড অনুমোদন করলে বাংলা নিয়ে যেকোনো নিস্পত্তি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মেনে নেবে। তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। তারা মাত্র একটি প্রদেশের স্বার্থের জন্য গোটা ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নে রফা করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই এ পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হবে তা ছিল প্রায় পূর্বনির্ধারিত। এরপর কংগ্রেস ও লীগ হাইকমান্ড ভারত বিভক্তি এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি ডোমিনিয়নের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা (১৯৪৭ সালের ৩ জুন) গ্রহণ করায় অবিভক্ত বাংলা ধারণার ওপর চূড়ান্ত আঘাত আসে।[৬]