সমকামিতার জীববৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ উভয়ের নিকট সমভাবে কৌতূহল থাকলেও এখনো পর্যন্ত সমকামপ্রবণতার সুনিশ্চিত জীববৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কৃত হয় নি। সমকামিতার সাথে বিজ্ঞান বিশেষ করে জীববৈজ্ঞানিক (প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে জীববিজ্ঞান ও যৌন অভিমুখিতা বলা হয়) সম্পর্ক আছে কী নেই, থাকলে কতটুকু আছে – তা নিয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। একজন মানুষ কেন সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তার কোনো একক নির্ণায়ক (জিন, হরমোন ইত্যাদি) অদ্যাবধি কোনো গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা সমলিঙ্গের প্রতি যৌনাকর্ষণের পেছনে সামাজিক নির্ণায়ক (social factor) ও জীববৈজ্ঞানিক উভয়বিধ কারণ যুগপৎ সক্রিয়। মানুষের স্বভাব গঠনে ক্রিয়াশীল জিন ও হরমোন এবং সামাজিক নির্ণায়কসমূহ (social factor) মিশ্রিতভাবে এই যৌন অভিমুখিতা নির্ধারণ করে থাকে বলে বিজ্ঞানীগণ মত দিয়েছেন।[১][২][৩] একটি অনুকল্প মতে, অন্ততপক্ষে পুরুষ সমকামী না বিষমকামী হবে তা নির্ধারণ জন্মের পরে পরিবেশ করতে পারে না, করার সম্ভাবনাও দুর্বল।[৪]

যৌন অভিমুখিতা ব্যাখার ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ বেশ জনপ্রিয়।[১] এতে বংশানুক্রমিক বিষয়ের (genetic factor) জটিল অন্তক্রিয়া সহ মস্তিষ্ক এবং মাতৃগর্ভকালীন প্রাথমিক জীবনের পরিবেশ (early uterine environment) নিয়েও আলোচনা করা হয়।[৫] এই বিষয়গুলো জিন, জন্মপূর্বে মার্তৃগর্ভে হরমোন এবং মস্তিষ্কের গঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ব্যক্তির বিষমকামী, সমকামী, উভকামী ও নিষ্কামী যৌন-অভিমুখিতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

গবেষণা

ভ্রুণের বিকাশ এবং হরমোন

মূল নিবন্ধ: Prenatal hormones and sexual orientation

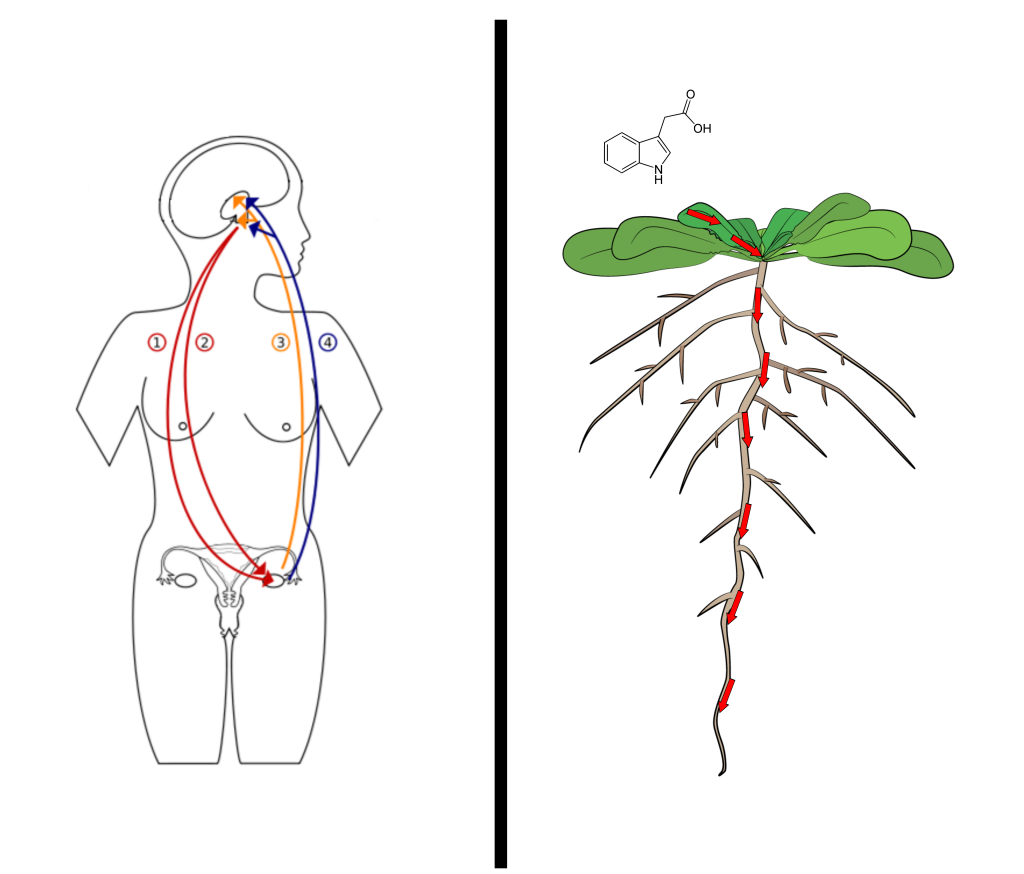

বিকাশশীল ভ্রূণের উপর হরমোন প্রভাবের দরুন যৌন অভিমুখিতার বিকাশ প্রভাবিত হয়; এটাই বিজ্ঞান মহলে সবচেয়ে প্রভাবশালী অনুকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।[৪][৬] সহজ ভাষায়, বিকাশশীল ভ্রূণমস্তিষ্ক নারীগর্ভে নারী হিসেবে শুরুতে অবস্থান করে। পুরুষের ওয়াই ক্রমোজম বিশিষ্ট শুক্রাণু যদি ভ্রুণটিকে নিষিক্ত করে থাকে পরবর্তীতে ভ্রুণটিতে শুক্রাশয় বিকশিত হয়; যা টেস্টেস্টোরন নামক প্রাথমিক অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর-সক্রিয়কারী হরমোন নিঃসরণ করে। ফলে ভ্রূণ এবং ভ্রূণের মস্তিষ্ক পুরুষোচিত হয়ে উঠে। পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব পুরুষে পুরুষোচিত মস্তিষ্কের সাধারণ কাঠামো প্রদান করে, এবং বেশিরভাগ সময়, মহিলাদের প্রতি তার আকর্ষণ তৈরী হয়। হাইপোথিসিজ বা অনুকল্প হিসেবে মনে করা হয়, সমকামী পুরুষের মস্তিষ্কের মূল অঞ্চলে- টেস্টেস্টোরনের মাত্রা সামান্য থাকে; অথবা টেস্টেস্টোরন পুরুষোচিত প্রভাব সৃষ্টিকালীন সময়ে প্রতিক্রিয়াতে পার্থক্য হয় অথবা গুরুত্বপূর্ণ (ক্রিটিক্যাল) সময়ে টেস্টেস্টোরনের ওঠানামা হয়। নারী সমকামীতে অনুকল্প হিসেবে মনে করা হয় ,মস্তিষ্কের মূল অঞ্চলে টেস্টেস্টোরনের উচ্চতর মাত্রা তাদের মধ্যে সমকামী আকর্ষণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।<[৪] গর্ভকালীন সময়ে টেস্টোস্টোরনের প্রভাবের মাত্রা ডান হাতের আঙ্গুলের দৈর্ঘ্যের অনুপাত (তর্জনী এবং অনামিকার দৈর্ঘ্য) দেখে বুঝা যায়। একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ নারী সমকামীদের আঙুলের অনুপাতের মান একই রকম বেশি; যা নারীদের টেস্টেস্টোরনের উচ্চতর মাত্রাকে নির্দেশ করে।[৭] মাতৃগর্ভে শিশুর হরমোনের মাত্রা পরিবর্তন করে পরবর্তীতে শিশুর সামাজিক আচরণ কিরকম হবে- এধরনের গবেষণা অনৈতিক হওয়ায় আজ অবধি এধরনের গবেষণা করা হয়নি। ফলে মার্তৃগর্ভে হরমোনের প্রভাবেই সন্তানের যৌন অভিমুখিতায় প্রভাব পরে কিনা- এবিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া কঠিন। কিন্তু প্রাণীর উপরে এগবেষণা করা হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে মার্তৃগর্ভে হরমোনের মাত্রা পরিবর্তন করলে পরবর্তীতে সন্তানের যৌন অভিমুখিতার উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরে। উদাহরণ স্বরুপ- প্রাণী মার্তৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তার সেক্স হরমোন পরিবর্তন করলে দেখা গিয়েছে, মেয়ে প্রাণী ছেলের মত আচরণ করে এবং ছেলে প্রাণী মেয়ের মত আচরণ করে। এথেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, সেক্স হরমোনের প্রভাব মানুষের যৌন অভিমুখিতা এবং আচরণে প্রভাব ফেলে। তবে মানুষের উপর এধরনের গবেষণায় বিভিন্ন নৈতিক বাধা থাকায় শতকরায় কতটুকু তা পরিমাপ করা যায় নি।[৪][৭][৬][৮]

ভ্রুণের বিকাশের সময়ে মাতৃগর্ভে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াকে সমকামিতা এবং উভকামিতা উদ্ভবের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৯] ১৯৯০ সাল থেকে হওয়া গবেষণাগুলোর মতে একজন নারীর যত বেশি ছেলে সন্তান থাকবে, পরবর্তী সন্তানের সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়তে থাকবে। গর্ভাধানের সময় মায়ের রক্ত প্রবাহে পুরুষের কোষ প্রবেশ করে, যা মায়ের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাছে ফরেন বা বিদেশী বস্তু। প্রতিক্রিয়াস্বরুপ পুরুষের কোষকে নিষ্ক্রিয় করতে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা এন্টিবডি তৈরী করে। এই এন্টিবডি ছেলে শিশুর মস্তিষ্কের সেই অংশে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে, যে অংশে ছেলে শিশুর মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়। গবেষণা মতে যত বেশি ছেলে সন্তান জন্ম নিতে থাকে মায়ের এন্টিবডি তত বেশি শক্তিশালী হয়, ফলে পরবর্তী ছেলে সন্তানগুলোর নারীদের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে পুরুষের প্রতি আকর্ষণের প্রবণতা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবিষয়টিকে পর্যবেক্ষকরা জন্মসূত্রে ভ্রাতৃসম্পর্কের প্রভাব বলে চিহ্নিত করেছেন। জৈব রাসায়নিক প্রমাণ হিসেবে গবেষকরা এজন্য দায়ী প্রোটিনকে শনাক্ত করেছেন।[৯][১০] মাইকেল বেলী সমকামীতার অন্যতম কারণ হিসেবে মার্তৃগর্ভের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন।[১১] ১৫ থেকে ২৯ শতাংশ পুরুষ সমকামীর মধ্যে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাকিরা জিনগত এবং হরমোন গত প্রভাবের জন্য সমকামী এবং উভকামী হয় বলে গবেষকরা মনে করেন।[১২][৯]

১৯৯০ এর দিকে বহুল আলোচিত সামাজিকরণ তত্ত্ব মতে শিশুদের কোন জন্মগত যৌন অভিমুখিতা থাকেনা বরং জন্মের পরে পরিবেশের মাধ্যমে তা গঠিত হয়। যাইহোক, বিভিন্নসময় দুর্ঘটনাজনিত কারণে অনেক শিশুর শিশ্ন অপসারণ করা হয়েছিল এবং তাদেরকে এই অপারেশনের কথা না জানিয়ে মেয়ে শিশু হিসেবে বড় করা হয়েছে। সামাজিকীকরণ তত্ত্ব অনুসারে এই শিশুগুলো ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। কিন্তু দেখা গিয়েছে এই শিশু গুলো মেয়েদের প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করেছে। এথেকেই অনুমান করা হয় যৌন অভিমুখিতা জন্মের পরের পরিবেশগত ফ্যাক্টর নয় বরং জন্মপূর্ব পরিবেশ যেমন হরমোন, জিন এসবের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। “সহজাত না পরিবেশগত?” (ন্যাচার অর নার্চার) এই বিতর্কে অন্তত পুরুষ সমকামিতা যে সহজাত তা নির্দেশ করে।[৪]

বিষমকামী এবং সমকামী পুরুষ ও নারীর আইএনএএইচ৩ এর গড় আয়তন।[১৩]

বিষমকামী পুরুষ

সমকামী পুরুষ

নারী

প্রিঅপটিক এলাকার সেক্সুয়াল ডাইমিরফিক নিউক্লিয়াস (এসডিএন-পিওএ) একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যা মানুষ এবং কিছু সংখ্যক স্তন্যপায়ী (ভেড়া, ইঁদুর ইত্যাদি) প্রাণীতে আলাদা। এই আলাদা হওয়ার কারণ নারী এবং পুরুষের হরমোনের মাত্রায় তারতম্য।[৪][৭] ইনাহ৩ মস্তিষ্কের এমন একটি এলাকা যা পুরুষে নারীর চেয়ে বড় হয়। যৌন আচরণ কেমন হবে তা মস্তিষ্কের এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নির্ধারণ করে। মস্তিষ্কের প্রস্থচ্ছেদ করে দেখা গিয়েছে সমকামী পুরুষের ইনাহ৩ বিষমকামী পুরুষের চেয়ে আকারে ছোট, যা নারীতে দেখা যায়। সাইমন লভে প্রথম এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন। যা পরবর্তীতে পুনরাবৃত্তি করার পর একই ফলাফল আসে। [৭] যাইহোক এধরনের মস্তিষ্কের প্রস্থচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট গবেষণা কিছুটা দুর্লভ কারণ এধরনের গবেষণায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকে না এবং নমুনা হিসেবে মানব মস্তিষ্কও সহজলভ্য নয়।[৪]

সমকামী এবং বিষমকামী ভেড়া ও ভেড়ির ওএসডিএনের গড় আয়তন।[১৩]গর্ভকালীন হরমোনই ভেড়া এবং ভেড়ির জৈবিক লিঙ্গের পার্থক্য নির্ধারণ করে।[৮]

বিষমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া পুরুষ ভেড়া

সমলিঙ্গে আকৃষ্ট হওয়া পুরুষ ভেড়া

ভেড়ি (নারী)

চার্লস রোসেলির গবেষণা মতে গৃহপালিত ভেড়ার ৬-৮% সারা জীবন ভর সমকামী আচরণ প্রদর্শন করে। ভেড়ার মস্তিষ্কের ওভাইন সেক্সুয়াল ডিমরফিক নিউক্লিয়াস (ওএসডিএন) নামক এলাকা যৌন আকর্ষণের জন্য দায়ী।[১৩]:১০৭–১১০। ভেড়ার মস্তিষ্কের প্রস্থচ্ছেদ করে দেখা গিয়েছে, বিষমকামী পুরুষ ভেড়ার তুলনায় সমকামী আচরণ প্রদর্শন করা পুরুষ মস্তিষ্কের ওএসডিএন এলাকা ছোট এবং নারীদের মত। এই গবেষণা থেকে আরও দেখা গিয়েছে যে, ভেড়ার ওএসডিএনের আকার গর্ভকালীন সময়ে গঠিত হয়েছে। জন্মের পরে নয়। এথেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন জন্মপূর্ব হরমোন যৌন অভিমুখিতা নির্ধারণে এবং মস্তিষ্ককে পুরুষোচিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। [৮][৪]

জিনগত প্রভাব

একাধিক জিন যৌন অভিমুখিতা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে। জিনগত এবং পরিবেশগত প্রভাবের অর্থ বেশিরভাগ মানুষ ভুলভাবে বুঝেন বলে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন।[৪] পরিবেশগত প্রভাব বললেই অনেকে ধরে নেন সামাজিক প্রভাব যৌন অভিমুখিতার ক্রমবিকাশে ভূমিকা রাখে। অথচ বিজ্ঞানীদের ধারণা বিশেষ করে পুরুষের যৌন অভিমুখিতা তার জন্মের পরের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।[৪]গর্ভকালীন পরিবেশ কিন্তু সামাজিক পরিবেশ নয়। এই জন্মপূর্ব প্রসবকালীন পরিবেশ যেহেতু শিশুর যৌন অভিমুখিতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাই এই পরিবেশ যৌন প্রবৃত্তির সাথে জিনগত ভাবে সম্পর্কিত না হলেও এক্ষেত্রে যৌন অভিমুখিতা কেমন হবে তার সাথে জীববৈজ্ঞানিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।[৪]{rp|76}} অর্থাৎ জনপূর্ব পরিবেশ কর্তৃক কারো যৌনতা প্রভাবিত হলে সেই যৌন পরিচয় সহজাত হিসেবে সংজ্ঞায়িত হবে।

যমজ পরীক্ষা

বিভিন্ন সময় যৌন অভিমুখিতা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যমজদের উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলো মূলত পরিবেশগত ও জিনগত কারণ তুলনা করার জন্য করা হয়ে ছিল। ১৯৯১ সালের এক গবেষণায় বেইলি ও পিলার্ড দেখেন যে যমজদের মাঝে ৫২ শতাংশ অভিন্ন যমজ ভাই (আইডেন্টিকাল বা মনোজাইগোটিক যমজ ভাই) ও ২২ শতাংশ ভিন্ন যমজেরা (ফ্র্যাটারনাল টুইন বা ডাইজাইগোটিক টুইন) সমকামিতার জন্য কনকরডেন্স দেখায়। অর্থাৎ যমজের ক্ষেত্রে একজনের মধ্যে সমকামিতা থাকলে তার অভিন্ন যমজ ভাই এর মধ্যে সমকামিতা থাকার সম্ভাবনা ৫২ শতাংশ এবং ভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ২২ শতাংশ। উল্লেখ্য, তারা গবেষণার জন্য “হোমোফাইল পাবলিকেশন্স” থেকে যমজদের নিয়োগ করেন। এদের মাঝে ৫৯ জনকে প্রশ্নোত্তর করা হয়েছিল।[১৪] মনোজাইগোটিক বলতে একই রকম সেটের জিন থাকা অভিন্ন বা আইডেন্টিকাল যমজ নির্দেশ করে, এবং ডাইজাইগোটিক দ্বারা ভিন্ন বা ফ্রাটারনাল যমজের প্রতি ইঙ্গিত করে হয় যেখানে জিনগুলো অযমজ ভাইদের মতই অনেকটা ভিন্ন হয়। ৬১ জোড়া যমজদের মাঝে, গবেষকরা লক্ষ করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষেরা (৬৬% মনোজাইগোটিক যমজ এবং ৩০% ডাইজাইগোটিক যমজ) সমকামী কনকরডেন্স (একজনের মধ্যে সমকামিতা থাকলে আরেকজনের মধ্যে সমকামিতা থাকার হার) দেখায়।[১৫] ২০০০ সালে বেইলিতে ডুন এবং মার্টিন ৪,৯০১ জন অস্ট্রেলিয়ান যমজদের মাঝে গবেষণা করে রিপোর্ট করেন যে, এই বিশাল দলের অর্ধেকের চেয়ে কম মানুষ একমত প্রকাশ করেন।[১৬] সমমত প্রকাশকারীদের মাঝে ২০% পুরুষ অভিন্ন যমজ এবং ২৪% নারী অভিন্ন যমজ বা মনোজাইগোটিক যমজ।

বেয়ারম্যান ও ব্রুকনার (২০০২) সালে আগের গবেষণাগুলোর সমালোচনা করেন সেগুলোর ছোটখাটো এবং সনাক্তকৃত স্যাম্পল বাছাই[১৭] এবং গবেষণার বিষয়ে নন-রিপ্রেজেন্টেটিভ বাছাই করার জন্য।[১৮] তারা ২৮৯ জোড়া অভিন্ন এবং ৪৯৫ জোড়া ভিন্ন যমজের মাঝে পরীক্ষা চালিয়ে শুধুমাত্র ৭.৭% পুরুষ এবং ৫.৩% নারীর মধ্যে সমকামিতার কনকরডেন্স খুঁজে পান। আর এই প্যাটার্ন নিশ্চিত করে না, যে জিনগত প্রভাব সামাজিক বিষয়ের প্রতি অনির্ভরশীল।[১৭] অর্থাৎ, তাদের মতে যমজ নিয়ে গবেষণা এটা নির্দেশ করতে পারে না যে যমজ নিয়ে গবেষণায় যে কনকরডেন্স এর মাধ্যমে যৌন অভিমুখিতার কারণ হিসেবে জিনগত ভিত্তি পাওয়া যায় তার উপর সামাজিক কোন প্রভাব নেই। তাদের মতে এখানে জেনেটিক্স ছাড়াও সামাজিক প্রভাব কাজ করতে পারে।

২০১০ সালে সুইডেনের প্রাপ্ত বয়স্ক যমজদের ( ৭৬০০ এরও বেশি) মধ্যে[১৯] গবেষণা করে পাওয়া যায় যে সমকামী আচরণকে জিনগত এবং ব্যক্তি-নির্দিষ্ট পরিবেশগত উৎস (individual-specific environmental sources) (যেমন মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থা, অসুস্থতা বা ট্রমা, যৌন অভিজ্ঞতা) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে বণ্টিত পরিবেশের (shared-environment) ভেরিয়েবলগুলোর প্রভাব যেমন পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক প্রবণতা এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে দুর্বল হলেও গুরূত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। নারীরা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে বংশগত বা জিনগত প্রভাবের (hereditary effects) দুর্বল প্রভাবের দিকে খুব একটা প্রভাবিত হয় না, অন্যদিকে পুরুষদেরকে বণ্টিত পরিবেশগত প্রভাবে (shared environmental effects) প্রভাবিত হতে দেখা যায় না। তবে এই পরীক্ষার ফল বেশ সমালোচনার স্বীকার হয় কেননা স্বেচ্ছাসেবকেরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক ছিল। তাই এখানে বেশি পরিমাণে সমকামী যমজ অংশগ্রহণ করার একটা সাম্ভাব্য পক্ষপাত কাজ করতে পারে;

বায়োমেট্রিক মডেলিং এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের মধ্যে যৌন অভিমুখিতার ভেরিয়েন্সের ০.৩৪ – ০.৩৯ অংশ জিনগত প্রভাব, ০.০০ অংশ বণ্টিত পরিবেশ (shared environment) এবং ০.৬১-০.৬৬ অংশ ব্যক্তি-নির্দিষ্ট পরিবেশ (individual-specific environment) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। এক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে জিনগত প্রভাব দেখা যায় ০.১৮ – ০.১৯, বণ্টিত পরিবেশের প্রভাব ০.১৬ – ০.১৭ অংশ এবং ব্যক্তি-নির্দিষ্ট পরিবেশের প্রভাব দেখা যায় ০.৬৪-০.৬৬ অংশ। যদিও একটি বিস্তৃত কনফিডেন্স ব্যাপ্তি (confidence interval) সতর্ক ব্যাখ্যা নির্দেশ করে, এই ফলাফলটি সমকামী আচরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক জিনগত প্রভাব ও পারিবারিক (familial) প্রভাব এর মাঝারি প্রভাব এবং অ-বণ্টিত পরিবেশের (nonshared environment (social and biological)) মাঝারি থেকে বড় প্রভাব এর সাথে সামঞ্জস্যতা দেখায়।[২০]

উল্লেখ্য, আমাদের আচরণকে আমাদের জিন এবং পরিবেশ প্রভাবিত করে। যে পরিবেশ আমাদেরকে প্রভাবিত করে তা মূলত দুই রকম হয়। এগুলো হচ্ছে বণ্টিত পরিবেশ (Shared environment) এবং অ-বণ্টিত পরিবেশ (Non-shared environment)। বণ্টিত পরিবেশ বলতে পরিবেশের সেইসব প্রভাব বোঝানো হয় যা বিভিন্ন সদস্যকেই প্রভাবিত করে। আবার একই বাড়িতে ভাইদের মধ্যে (যমজ বা অযমজ) মধ্যে যে প্রভাবের ফলে একই উন্নয়নগত ও অন্যান্য ফলাফল দেখা যায় তাকেও বণ্টিত পরিবেশ, বিশেষ করে পারিবারিক বণ্টিত পরিবেশ (familial shared environment) বলে। অন্যদিকে পরিবেশের যে বিষয়গুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই প্রভাবিত করে তবে তাকে অ-বণ্টিত পরিবেশ (Non-shared environment) বলে। আবার পরিবেশের যে প্রভাব একই বাড়িতে ভাইদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটায় তাকেও অ-বণ্টিত পরিবেশ বলে। অ-বণ্টিত পরিবেশকে ব্যক্তি-নির্দিষ্ট পরিবেশও (individual-specific environment) বলা হয়।[২১][২২]

সমালোচনা

যমজ পরীক্ষা অনেক ভাবেই সমালোচিত হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলো বিশেষ করে নিজস্ব ইচ্ছামতো সনাক্তকরণ প্রবণতার দোষে দূষণীয়। দেখা গিয়েছে, যে সমস্ত সমকামীদের যমজ ভাই বোন রয়েছে, তারাই এই গবেষণায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নিয়েছে। এতে করে, অভিন্ন যমজদের যৌন অভিমুখিতার পার্থক্য গড়তে শুধুমাত্র জিনগত বৈশিষ্ট্যই একক ভাবে দায়ী না হওয়ার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়।[২৩]

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, মনোজাইগোটিক যমজেরা ভিন্ন হতে পারে। ভিন্ন গঠনপদ্ধতির কারণে মনোজাইগোটিক যমজেরা সমকামি প্রবণতা না দেখানোর সম্ভাবনা রয়ে যায়। গ্রিঙ্গাস ও চেন (২০০১) একটি গঠনপদ্ধতির বর্ণনা করেন যা মনোজাইগোটিক যমজদের মাঝে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় একই প্লাসেন্টা ভাগাভাগি করে কিনা এর ভিত্তিতে পার্থক্যকে তুলে ধরে।[২৪] যেসব যমজেরা মাতৃগর্ভে একই প্লাসেন্টা ভাগাভাগি করে না, তাদের হরমনগত পরিবেশ ভিন্ন হয়। এতে তাদের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ভিন্নভাবে ঘটার সুযোগ থাকে। অন্যদিকে একই প্লাসেন্টা ভাগাভাগি কয়ারী অভিন্ন যমজেরা একই ধরনের হরমনগত পরিবেশে বড় হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে যমজদের মাঝে “ট্রান্সফিউশন সিনড্রোম” দেখা দিতে পারে।[২৫]

ক্রোমোজমের সাথে সংযোগ

| ক্রমোজম | অবস্থান | সংযুক্ত জিন | লিঙ্গ | গবেষণা১ | উৎপত্তিস্থল | তালিকা |

|---|---|---|---|---|---|---|

| এক্স ক্রোমোজোম | এক্সকিউ২৮ |

| অনুমিত | শুধুমাত্র পুরুষে | হ্যামার এবং তার সহকারী গবেষক ১৯৯৩ স্যান্ডার্স এবং তার সহকারী গবেষক ২০১৫ | জিনগত | |

| ১ নং ক্রমোজম | ১পি৩৬ |

| আরএইচ সিস্টেম | নারী পুরুষ দুই লিঙ্গেই | এলিস এবং তার সহকারি গবেষক ২০০৮ | সম্ভাব্য প্রতিনিধি2 | ||

| ৭ নং ক্রোমোজোম | নারী-পুরুষ দুই লিঙ্গেই | গানা এবং তার সহকারী গবেষক ২০১৮ | [২৬][২৭] | ||

| ৮ নং ক্রোমোজোম | ৮পি১২ | অজানা | শুধু পুরুষে | মুসতানস্কি এবং তার সহকারী গবেষক ২০০৫ স্যান্ডার্স এবং তার সহকারী গবেষক ২০১৫ | |

| ৯ নং ক্রমোজম | ৯কিউ৩৪ | এবিও | নারী-পুরুষ দুই লিঙ্গেই | এলিস এবং তার সহকারি গবেষক ২০০৮ | সম্ভাব্য প্রতিনিধি২ |

| ১১ নং ক্রমোজম | ১১পি১৫ | ওআর৫১এসেভেন (অনুমিত ) | শুধুমাত্র পুরুষে | গানা এবং তার সহকারী গবেষক ২০১৮ | সঙ্গম অনুরক্তিতেঘ্রাণ ব্যবস্থা[২৬][২৭] |

| ১২ নং ক্রমোজম | নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গেই | গানা এবং তার সহকারী গবেষক ২০১৮ | [২৬][২৭] | ||

| ১৩ নং ক্রমোজম | ১৩কিউ৩১ | এসএলআইটিআরকে৬ | শুধুমাত্র পুরুষে | স্যান্ডার্স এবং তার সহকারী গবেষক২০১৭ | মধ্যমস্তিষ্ক-সংযুক্ত জিন |

| ১৪ নং ক্রোমোজোম | ১৪কিউ৩১ | টিএসএইচআর | শুধুমাত্র পুরুষে | স্যান্ডার্স এবং তার সহকারী গবেষক২০১৭ | |

| ১৫ নং ক্রমোজোম | শুধুমাত্র পুরুষে | গানা এবং তার সহকারী গবেষক ২০১৮ | পুরুষ-টাক হওয়ার অনুক্রমের সাথে সংযুক্ত [২৬][২৭] |

1কোন সম্পর্কের জন্য প্রাথমিক গবেষণার এই ফলাফল গুলো অকাট্য প্রমাণ নয়।

2আকস্মিক/ধারাবাহিকতাহীন হওয়ার মতো বিশ্বাসযোগ্য নয়

যৌন অভিমুখিতায় ক্রোমোজমের সংযোগ আছে কিনা এ সংক্রান্ত গবেষণা গুলো ইঙ্গিত করে; জিনোমে বিদ্যমান অসংখ্য জেনেটিক ফ্যাক্টর অভিমুখিতায় প্রভাব ফেলে। ১৯৯৩ সালে ডিন হ্যামার এবং তার সহ-গবেষকরা ৭৬ জন পুরুষ সমকামি ভাই এবং তাদের পরিবারের উপর গবেষণা করে একটি সংযোগ খুঁজে পাওয়ার দাবী করে তা প্রকাশ করেন ।[২৮] হ্যামার দেখতে পান যারা সমকামী পুরুষ, তাদের মামা, মামাত ভাইরাই; চাচা চাচাতো ভাইদের তুলনায় অধিক সমকামী। অর্থাৎ, মায়ের দিকের আত্মীয়রাই, পিতার দিকের আত্মীয়দের তুলনায় অধিক বেশি সমকামী। হ্যামার ভাবলেন, যেহেতু সংযোগটা মায়ের দিক এসেছে; তাই জিনগত পার্থক্য থেকে থাকলে; এই পার্থক্য এমন একটা ক্রমোজমে থাকবে যা পিতা বা পুরুষে; মায়ের (নারী) চেয়ে ভিন্ন। আর নারী ও পুরুষে পার্থক্য সুচক ক্রোমোজমের নাম হলো এক্স-ওয়াই ক্রমোজোম। একজন নারী এক্স-এক্স ক্রোমোজম ও একজন পুরুষ এক্স-ওয়াই ক্রোমোজম বহন করে। তাই তিনি যে সব সমকামী ভাইদের মধ্যে এরকম দেখা গিয়েছিল, তাদেরকে এক্স ক্রোমোজমের ২২ তম মার্কার ব্যবহার করে একই রকম এলিলের জন্য এক্স ক্রোমোজমের সংযোগ পরীক্ষা করা হয়েছিল। অন্য আরেক গবেষণায় ৪০ জোড়ার মধ্যে পরীক্ষা করায় ৩৩ জোড়ার মধ্যে এক্সকিউ২৮ এর দূরবর্তী এলাকায় একই রকম এলিল খুজে পাওয়া গিয়েছিল, যা কাকা-কাকাতো ভাইদের তুলনায় বেশি ছিল। এই বিষয়টাই গণমাধ্যমে “সমকামী জিন’” খুজে পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে শিরোনাম হয়েছিল। স্যান্ডার্স এবং তার সহযোগীরা ১৯৯৮ সালে একইরূপ গবেষণায় দেখতে পান, মামা-মামাতো ভাইদের দিক থেকে ১৩% সমকামী হয়, যেখানে চাচা-চাচাতো ভাইদের দিক থেকে ৬% সমকামী হয়।[২৯]

এইচইউ এবং তার সহযোগীদের দ্বারা পরবর্তী আরেকটি গবেষণায় এই গবেষণাটি পুনঃউৎপাদন করা হয়, এবং আগের উপাত্তকে সংশোধন করা হয়। এই গবেষণাটি- ৬৭% সমকামী ভাই; এক্স ক্রোমোজোমে(মাতা থেকে প্রাপ্ত) এক্সকিউ২৮ এ সম্পৃক্ত স্যম্পল শেয়ার করে, এটাই দেখায়।[৩০] অন্য দুইটি স্টাডি (ব্যালী এবংতার সহযোগী, ১৯৯৯; এমসিকেনাইট এবং মালকম, ২০০০) ব্যর্থ হয়েছিল, মাতার দিক থেকে সমকামী ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে যে দাবী করা হয়েছিল, সেই দাবীকে প্রমাণ করতে।[২৯] রাইস এবং তার সহযোগীরা ১৯৯৯ সালে এক্সকিউ ২৮ এর সংযোগ সংক্রান্ত গবেষণাকে পুনরুৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়।[৩১] সকল ধরনের তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বৃহত্তর বিশ্লেষণ গুলো এটাই নির্দেশ করে যে, এক্সকিউ২৮ এর সাথে একটা সুনির্দিষ্ট সংযোগ তো আছে, কিন্তু তার সাথে সাথে এটাও নির্দেশ করা হয় যে, আরো অতিরিক্ত কোনো জিন মানুষের যৌন অভিমুখিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।[৩২]

মুসতানস্কি ও তার সহযোগীরা (২০০৫) হ্যামার (১৯৯৩) ও এইচইউয়ের (১৯৯৫) করা গবেষণার পরিবারের সদস্যদের পুরো জিনোম স্ক্যান করেন। তারা এক্সকিউ২৮ এর সাথে কোনো সংযোগ খুঁজে পান নি।[৩৩]

২০১২ সালে ব্যাপক পরিসরে স্বাধীন গ্রুপ কর্তৃক পুরুষ সমকামিতার পিছনে কোনো জিনগত সংযোগ আছে কিনা, অন্বেষণ শুরু করা হয়।[৩৪] এই গবেষণাটি করা হয়েছিল ৪০৯ জন স্বতন্ত্র সমকামী যমজ ভাইয়ের উপর। তাদের ৩ লক্ষ একক নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম মার্কার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাটি দৃঢ়ভাবে হ্যামারের অন্বেষিত এক্সকিউ২৮ এর গবেষণাটিকে সমর্থন করেছিল। এক্সকিউ২৮ এর সংযোগের পাশাপাশি এটি ৮ নং ক্রমোজমের পেরিসেন্ট্রোমেরিক এলাকার সাথেও পুরুষ সমকামিতার সংযোগ খুঁজে পায়। গবেষকরা সমাপ্তি টানেন এই বলে, “আমাদের গবেষণা থেকে এটাই উপলব্ধ যে, জিনগত প্রকরনই সমকামী পুরুষে মনস্তাত্ত্বিক দিশার ক্রমবিকাশ ঘটায়।” নারীর যৌন অভিমুখিতার সাথে এক্সকিউ২৮ এর সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় নি।[৩০][৩৫] যদিও এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীর সমকামিতার সাথেও বংশানুক্রমিক জিনগত কারণ বিদ্যমান।[৩৬]

সেক্স ক্রোমোজোমের পাশাপাশি সমকামীতায় অটোজোমের জিনগত অবদান আছে, এমনটা প্রস্তাব করা হয়। একটি গবেষণায় ৭০০০ জনের অধিক অংশগ্রহণ করেন। এলিস এবং তার সহযোগীরা (২০০৮ সাল) ৭০০০ জনের উপর একটি জরিপ চালান। তারা সমকামী এবং বিষমকামীদের মধ্যে A ব্লাড গ্রুপের ফ্রিকোয়েন্সিতে একটা সুনির্দিষ্ট প্রাধান্য দেখতে পান, তারা দেখেন বিষমকামীদের তুলনায় সমকামী নারী-পুরুষদের Rh নেগেটিভ বেশি। যেহেতু উভয় রক্তের গ্রুপ এবং Rh ফ্যাক্টর জিনগত ভাবে উত্তরাধিকার সুত্রে এলিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এলিলের অবস্থান ৯ নং ক্রোমোজোম ও ১ নং ক্রোমোজমের উপর অবস্থান করছে, তাই এই গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া যায়, সমকামিতার সাথে অটোজোমের জিনের একটি সম্ভাব্য সংযোগ আছে।[৩৭][৩৮]

কিছু প্রাণীর মডেল ব্যবস্থায় যৌন অভিমুখিতার জীববিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃতপরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। বহুল পরিচিত ফলের মাছি ড্রসোফিলিয়া ম্যালানোগস্টারে, দেখা গিয়েছে, যেসব পুরুষ ফলের মাছি সমলিঙ্গে আকৃষ্ট হয়; তারা যখন বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌনাচারণ করে, তখন সেই নারী ফলের মাছি প্রজননের হার তুলনামুলক বেশি থাকে। এই সংযোগটিকে গবেষকরা জিনগত কারণ বলেই মনে করেন।[৩৯] কোরিয়া এডভান্সড ইন্সটিউট সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির জিনপ্রকৌশলীর একটি দল নারী ইদুরের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীতে একটি গবেষণা করেন। তারা সফলভাবে এমন একটি নারী ইদুর সৃষ্টি করেন, যার যৌন অভিমুখিতার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি জিনের (FucM) ঘাটতি ছিল। সেই জিন ব্যতীত নারী ইদুরটি পুরুষ ইদুরের মত স্বভাব প্রদর্শন করতে থাকে এবং নারী ইদুরের মুত্রের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। যেসব ইদুর ফিউকোস মুটারোটাসে (FucM) জিন ধারণ করে; তারা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়।[৪০]

সংবাদ মাধ্যমের সাক্ষাৎকারে গবেষকরা বলেন, যৌন অভিমুখিতায় জিনের প্রভাব আছে, কিন্তু জিনই তা নির্ধারণ করে, এমনটা নয়। জিনের প্রভাব এবং জিন নির্ধারক দুইটি কখনো সমতুল্য নয়। ডিন হ্যামার এবং মাইকেল ব্যালী অনুসারে জিন দ্বারা অভিমুখিতা তৈরী হওয়া হচ্ছে, সমকামিতার অনেক গুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ।[৪১][৪২]

২০১৭ সালে, ন্যাচারে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ১০৭৭ জন সমকামী পুরুষ ও ১২৩১ জন বিষমকামী পুরুষের জিনোম ওয়াইড এসোসিয়েশন গবেষণা করা হয়। এই গবেষণায় দুটি সুনির্দিষ্ট জিনকে পুরুষের সমকামীতার জন্য দায়ী করা হয়েছে। ১৩ নং ক্রমোজমে প্রাপ্ত একটি জিনের নাম এসএলআইটিআরকে৬ (SLITRK6) জিন। এই জিনটি ডিএনএর যে পুনর্বিন্যাস (সিকোয়েন্স) ধারণ করে; তা সমকামী পুরুষ ও বিষমকামী পুরুষে ভিন্ন।[৪৩] এই গবেষণাটি পুর্বোক্ত আরো একটি গবেষণা প্রতিবেদনকে সমর্থন করে। সাইমন লিভ্যে কর্তৃক করা গবেষণাটিতে দেখা গিয়েছে সমকামী পুরুষের হাইপোথ্যালামাস বিষমকামী পুরুষ থেকে ভিন্ন।[৪৪] এই এসএলআইটিআরকে৬ জিনটি হাইপোথ্যালামাসের মধ্যমস্তিষ্কে সক্রিয়। গবেষকরা আরো একটি জিন খুঁজে পান, যার নাম “‘থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন রিসেপ্টর’” (TSHR)। এই জিনটি ১৪ নং ক্রমোজমে অবস্থিত। এর ডিএনএ পুনর্বিন্যাস সমকামী পুরুষে বিষমকামী পুরুষ থেকে ভিন্ন।[৪৩] থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন রিসেপ্টর থাইরয়েডকে উদ্দীপ্ত করে এবং গ্রেভ রোগ টিএসএইচআর এর কার্যক্রম ব্যাহত করে। পূর্বে করা গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে যে, গ্রেভ রোগ সমকামী পুরুষে; বিষমকামী পুরুষের তুলনায় বেশি দেখা যায়।[৪৫] গবেষণা থেকে এটাও দেখা গিয়েছে, গড়পরতায় সমকামী পুরুষের ওজম বিষমকামীদের তুলনায় কম হয়। অনুমান করা হয়, টিএইচএসআর অতিসক্রিয়তার জন্যই সমকামী পুরুষে ওজন হ্রাস পায়।[৪৬][৪৭]

২০১৮ সালে, গানা এবং তার সহযোগীরা পুরুষ ও নারীর যৌন অভিমুখিতার উপর আরেকটি জিনোম ওয়াইড এসোসিয়েশন স্টাডি করেন। প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের উপর করা এই গবেষণার মধ্যে ২৬,৮৯০ জন মানুষ জীবনে একবারের জন্য হলেও সমলিঙ্গের মানুষের সাথে যৌনক্রিয়া করেছে। গবেষক দল দেখতে পান, যারা একবারের জন্য হলেও সমলিঙ্গের মানুষের সাথে যৌনক্রিয়ায় জড়িয়েছে, তাদের ৭, ১১, ১২ এবং ১৫ নং ক্রমোজমের চারটি প্রকরণে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। পুরুষের ১১ এবং ১৫ নং ক্রমোজমে প্রাপ্ত প্রকরণ সুনির্দিষ্ট। ১১ নং ক্রমজোমে একটি অলফ্যাক্টরী জিনের প্রকরণ অবস্থিত এবং ১৫ নং ক্রমোজমে পুরুষের টাকের জন্য দায়ী এমন জিনের প্রকরণ অবস্থিত। চারটা প্রকরণ নারী এবং পুরুষে স্বাস্থ্য বিকার, হতাশাজনক মনোবিকার এবং স্কিৎসোফ্রেনিয়ার সাথে এবং শুধুমাত্র নারীতে বাইপোলার ডিসঅর্ডারের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। যাইহোক, এই চারটি প্রকরণ যৌন অভিমুখিতা কেমন হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম নয়।[৪৮]

২০১৯ এর ২৯শে আগস্ট, সায়েন্স সাময়িকী একটি বৃহৎ গবেষণাপত্রে দাবি করে সমকামী জিন বলে কিছু নেই এবং জিনের সঙ্গে যৌন অভিমুখিতার সম্পর্কের বিষয়টি খুবই বিরল ও জটিল।[৪৯][৫০][৫১][৫২]

এপিজিনেটিক গবেষণা

| এই নিবন্ধটিতে একজন বিশেষজ্ঞের মনোযোগ প্রয়োজন। নিবন্ধ-এর সমস্যা ব্যাখ্যা করে, দয়া করে এই টেমপ্লেটে একটি reason বা talk প্যারামিটার যুক্ত করুন। |

| এই নিবন্ধটির রচনা সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, বানান বা বর্ণনাভঙ্গিগত সমস্যা রয়েছে। আপনি এটি সম্পাদনা করে সাহায্য করতে পারেন। (জানুন কীভাবে ও কখন এই টেমপ্লেট বার্তাটি সরাবেন) |

| এই নিবন্ধটি উইকিপিডিয়ার জন্য মানসম্পন্ন অবস্থায় আনতে পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন। মূল সমস্যা হল: এখানে বলা হয়েছে বৈশিষ্ট্য গোপন করা হয়, ঠিক কী গোপন করা হয়, তা বিস্তারিত বর্ণনা করা প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে নিবন্ধ এর মান উন্নয়ন করতে সাহায্য করুন। |

একটি গবেষণায় দেখা যায়, মায়ের জিনগত গঠন ও সমকামিতার সাথে পুত্রের যৌন অভিমুখিতার সম্পর্ক রয়েছে। নারীদের দুটি এক্স (X) ক্রোমোজোম আছে। এর মাঝে একটি “সুইচড অফ” বা নিষ্ক্রীয় যার ফলে কিছু স্বভাবী বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ভ্রুণাবস্থায় এক্স ক্রোমোজোমের এই বৈশিষ্ট্য না-দেখানোর প্রবণতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অধারাবাহিকভাবে ঘটে। বকল্যাণ্ড এবং সহগবেষকবৃন্দ (২০০৬) জানিয়েছেন যে, সমকামি পুরুষদের মায়েদের এক্স ক্রোমোজোম অসমকামি পুরুষদের মায়েদের এক্স ক্রোমোজোমের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রভাবে বৈশিষ্ট্য গোপন করে। ১৬ শতাংশ একজন সমকামি পুরুষের মা ও ২৩ শতাংশ দুই জন সমকামি পুরুষের মায়েরা এক্স ক্রোমোজোমের এই তীব্রতা দেখায়। অন্যদিকে সমকামি নয় এরকম পুরুষদের মায়ের ক্ষেত্রে এই হার ৪ শতাংশ মাত্র।[৫৩]

জন্মসূত্রে

মূল নিবন্ধ: জন্মসূত্রে ভ্রাতৃসম্পর্ক এবং পুরুষ যৌন অভিমুখিতা

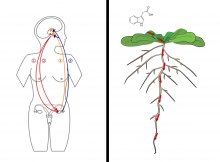

মূল নিবন্ধ: এইচ-ওয়াই এন্টিজেন

ব্ল্যানচার্ড (Blanchard) এবং ক্ল্যাসেন (Klassen) (১৯৯৭ সালে) গবেষণা করে বলেছেন, যদি পরিবারে বড় ভাই থাকে, তাহলে প্রত্যেক বড় ভাইয়ের জন্য ছোট ভাইয়ের সমকামী হবার সম্ভাবনা দাড়ায় ৩৩%।[৫৪][৫৫] এখন পর্যন্ত এটিই “যৌন অভিমুখিতা নিয়ে হওয়া গবেষণায় প্রাপ্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এপিডেমিওলজিকাল ভেরিয়াবল“।[৫৬] এটাকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে এটা বলা যায় যে, মার্তৃজঠরে পুরুষের ভ্রুণ তৈরী হওয়ার সময় মায়ের ইমিউন সিস্টেম (রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা) সক্রিয় হয়ে উঠে, এবং ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকে পুরুষের ভ্রুণ তৈরী হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকবার মাতৃ ইমিউন সিস্টেম আগেরবারের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠে। গর্ভকালীন সময়ে এই মাতৃ রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাপক অনুকল্প (maternal immunization hypothesis) (MIH) মতে, এ অবস্থা শুরু হয়, যখন পুরুষ ভ্রুণ এর কোষ মায়ের মাসিকচক্রে প্রবেশ করে অথবা মা যখন সন্তানকে জন্ম দেয়।[৫৭] পুরুষ ভ্রুণ উৎপন্ন করে এইচ-ওয়াই এন্টিজেন যা নিশ্চিতভাবে মেরুদণ্ডী পর্বের প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। এই ওয়াই লিঙ্কড প্রোটিনটিকে (যেহেতু এটা পুরুষের) মায়ের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চিনতে পারে না, কারণ তিনি একজন নারী। এর কারণে তার এন্টিবডি; যা তার অমরার দেয়াল ধরে চলাফেরা করে, তা (এন্টিবডির) ভ্রুণের এর প্রকোষ্ঠে ক্রমবিকশিত হয়। এখান থেকে এন্টি মেল বডি ভ্রুণীয় মস্তিষ্কের উন্নয়নের ব্লাড/ব্রেইন ব্যারিয়ার (BBB) অধিক্রমণ করে। এতে যৌন অভিমুখিতার সাথে সম্পর্কিত যৌন দ্বিমরফিক মস্তিষ্কের গঠনে (sex-dimorphic brain structures) পরিবর্তন আসে। যার ফলে ছেলে সন্তানের জন্মের পর নারীর তুলনায়; তার পুরুষের প্রতি আকর্ষণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।[৫৭] মায়ের এইচ-ওয়াই এন্টিবডি; এইচ-ওয়াই এন্টিজেনকে মনে রাখে, তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখায়। ফলে পরবর্তীতে তৈরী হওয়া প্রতিটি পুরুষ ভ্রুণ এইচ-ওয়াই এন্টিবডি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই এইচ-ওয়াই এন্টিজেনের পুরুষ ভ্রুণের মস্তিষ্কে পুরুষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার কথা, যা মায়ের এইচ ওয়াই এন্টিবডি কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়।[৫৪]

২০১৭ সালে গবেষকরা, অধিক বড় ভাই থাকলে, কেন ছেলে সন্তানে সমকামিতা দেখা যায় এরুপ একটি জৈব কৌশল আবিষ্কার করেন। তারা মনে করেন, নিউরোলিজিন ৪-ওয়াই লিঙ্কড প্রোটিন এরুপ ভুমিকা পালন করে। তারা দেখতে পান, নারীর পুরুষের তুলনায় অধিক এন্টি- নিউরোলিজিন-৪-ওয়াই লেভেল থাকে। গবেষণা থেকে আরো দেখা যায়, ছেলে সমকামী ও তার অগ্রজ বড় ভাই আছে, এরুপ মায়ের এন্টি- নিউরোলিজিন-৪-ওয়াই এর স্তর; বিষমকামী সন্তান থাকা মায়ের চেয়ে বেশি।[৫৮]

যাইহোক এই ‘মাতৃ রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রকল্প’ সমালোচিত, কারণ রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা আক্রমণের বিষয়টিকে যদি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তবে সমকামিতার সামগ্রিক অবস্থাকে এই প্রস্তাবনা ব্যাখ্যা করতে পারে না, অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যারা পুরুষ সমকামী হয়, তাদের বড় ভাই নেই।[৫৯]

“জন্মসুত্রে ভ্রার্তৃসম্পর্কিত প্রভাব” ৭১-৮৫ শতাংশ পুরুষের সমকামী হওয়ার পিছনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না।[৬০] অধিকন্তু, এটি ব্যাখ্যা করতে পারে না কেন প্রথম ছেলে সন্তানের মধ্যে সমকামিতা দেখা যায়।[৬১]

নারীর উর্বরতা

২০০৪ সালে, ইটালির বিজ্ঞানীরা ৪,৬০০ মানুষের উপর একটি গবেষণা চালান। এরা ৯৮ জন সমকামী ও ১০০ জন বিসমকামী পুরুষের আত্মীয় ছিলেন। সমকামী পুরুষের নারী আত্মীয়দের তুলনামূলক বেশি সন্তানসন্ততি আছে বলে পরিলক্ষিত হয়। সমকামী পুরুষের নারী আত্মীয়দের অধিক সন্তানসন্ততি থাকার পাশাপাশি; সমকামী পুরুষের মায়ের দিককার আত্মীয়দের (যেমনঃ মাসি/খালা); সমকামী পুরুষদের পিতার দিকের নারী আত্মীয়দের (যেমনঃ ফুফু বা পিশি) তুলনায় বেশি সন্তান সন্ততি আছে। এতে করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এক্স ক্রোমোজোমে করে যে জিনগত বৈশিষ্ট্য বাচ্চার মাঝে পরিবাহিত হত, তার নারীর মাঝে ঊর্বরতা এবং পুরুষের মাঝে সমকামি প্রবণতার সঞ্চার করে। এই গবেষণা তাৎপর্যপূর্ণ ও সমকামিতার সাথে জৈবিক কারণ যুক্ত আছে অনুধাবন করা গেলেও সুনির্দিষ্ট কোনো জিন যৌন অভিমুখিতা নির্ধারণ করে, এমনটা বলা যায় না।[৬২][৬৩]

ফেরোমন গবেষণা

সুইডেনের এক গবেষণায় [৬৪] দাবী করা হয় সমকামি ও বিষমকামীরা যৌন উদ্দীপক ঘ্রাণের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে আচরণ করে। গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে, পুরুষের ঘামে থাকা টেস্টোটেরনের উপস্থিতি বিষমকামী নারী ও সমকামী পুরুষদের হাইপোথ্যালামাসের একটি অংশকে সক্রিয় করে। আবার অন্যদিকে, নারীর মূত্রের সাথে পাওয়া এস্ট্রোজেনের উপস্থিতিতে বিষমকামী পুরুষের মস্তিষ্ক ঠিক একই রকম আচরণ করে।[৬৫]

মস্তিষ্কের গঠন সংক্রান্ত গবেষণা

নারী ও পুরুষ লিঙ্গভেদে যেমন ভিন্ন, একইভাবে তাদের মস্তিষ্কের কিছু প্রত্যঙ্গও লিঙ্গভেদে ভিন্ন হয়। অর্থাৎ নারীর মস্তিষ্কের কিছু প্রত্যঙ্গ ও পুরুষের মস্তিষ্কের কিছু প্রত্যঙ্গ আলাদা। এছাড়া যৌন অভিমুখিতার ভিত্তিতে মস্তিষ্কের গঠনে তফাৎ আছে বলেও একাধিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে, ডিক সোয়াব এবং মিশেল এ. হফম্যান সমকামী ও বিসমকামী পুরুষদের মস্তিষ্কের সুপারকিয়াসম্যাটিক নিউক্লিয়াসের আকারে পার্থক্য রয়েছে বলে প্রকাশ করেন।[৬৬] ১৯৯২ সালে, এলেন ও গরস্কি এন্টেরিওর কমিশারের আকারের পার্থক্যের সাথে যৌন অভিমুখিতার সম্পর্ক খুঁজে পেলেও [৬৭] তা একাধিক গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়। সেসব পরীক্ষার একটিতে দেখা যায়, মূল পার্থক্য আসলে শুধুমাত্র একটি একক বাহ্যিক কারণে ঘটে থাকে।[৬৮][৬৯][৭০]

পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্কে এরুপ গাঠনিক পার্থক্য দেখার পর একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, মানুষের দুই রকম মস্তিষ্ক থাকবে। হয় নারী মস্তিষ্ক নতুবা পুরুষ মস্তিষ্ক। আর এরকম ভিন্ন মস্তিষ্কই নারী ও পুরুষের স্বভাবে ভিন্নতা তৈরী করবে। এরকম ধারণা থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছিল, তা হলো, যদি কোনো পুরুষে নারী মস্তিষ্ক থাকে, তাহলে সে হবে পুরুষ সমকামী। যদিও কিছু গবেষক এই ধারণার পিছনে কোনো শক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই বলেই দাবী করেছেন। যদিও নারী-পুরুষ ভেদে মস্তিষ্কের আকারে ও মস্তিষ্কের কিছু প্রত্যঙ্গে পার্থক্য দেখা গিয়েছে, তবুও এটাই বলা যায়, নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।[৭১][৭২]

এন্টিরিও হাইপোথ্যালামাসে সেক্সুয়ালি ডিমরফিক নিউক্লিয়াই

সিমন লিভ্যেও মস্তিষ্কের সাথে যৌন অভিমুখিতার সংযোগ আছে কিনা; এই বিষয়ের কিছু গবেষণা করেন। তিনি হাইপোথ্যালামাসের নিউরনের চারটা গ্রুপ;- যাদেরকে আইএনএএইচ১, আইএনএএইচ২,আইএনএএইচ৩ এবং আইএনএএইচ৪ বলা হয়, তা নিয়ে গবেষণা করেন। প্রাণিতে থাকা যৌন স্বভাবকে এই এলাকা সমূহ প্রভাবিত করে; এমনটা অন্যান্য গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে; কিন্তু মানুষের যৌন অভিমুখিতা নির্ধারণে এসব এলাকা কেমন ভূমিকা রাখে; তা জানার জন্য এগবেষণা প্রাসঙ্গিক। এ অংশের উপর গবেষণা করার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, পুর্বের তথ্য থেকে দেখা গিয়েছে, পুরুষ এবং নারীর আইএনএএইচ২ এবং আইএনএএইচ৩ এর আকারে পার্থক্য হয়।[৭৩]

তিনি হাসপাতালের ৪১ জন মৃত রোগী থেকে মস্তিষ্ক সংগ্রহ করেন। তার সংগ্রহ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম গ্রুপে ছিল ১৯ জন সমকামী পুরুষ। যারা মারা গিয়েছেন এইডস-সংক্রান্ত অসুস্থতায়। দ্বিতীয় গ্রুপে ছিল ১৬ জন পুরুষ, যাদের যৌন অভিমুখিতা অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু গবেষকরা তাদের বিষমকামী বলে অনুমান করেছেন। এই দ্বিতীয় গ্রুপের ছয়জন পুরুষ মারা গিয়েছিলেন এইডস সংক্রান্ত অসুস্থতায়। তৃতীয় গ্রুপে ছিলেন ছয়জন নারী, যাদের যৌন অভিমুখিতা বিষমকামী বলে গবেষকরা অনুমান করেছিলেন। তৃতীয় গ্রুপের একজন নারী এইডস সংক্রান্ত অসুস্থতায় মারা গিয়েছিলেন।[৭৩]

দ্বিতীয় গ্রুপের যেসমস্ত রোগীদেরকে বিষমকামী বলে অনুমান করা হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে যারা এইচআইভি পজেটিভ ছিল, মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুসারে তাদের প্রত্যেকেই হয় ড্রাগের অপব্যবহার বা রক্ত স্থানান্তরের কারণে হয়েছিল। এদের মধ্যে দুইজন বিষমকামী; কখনো সমকামীতার মত যৌন ক্রিয়ায় (যেমনঃ পায়ুমৈথুন) যুক্ত হয়েছিলেন কিনা; চিকিৎসকের এরকম অনুমান সরাসরী প্রত্যাখান করেছিলেন। যাদেরকে বিষমকামি বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল; তাদের প্রকৃত যৌন অভিমুখিতা কী ছিল, সেসমস্ত কোনো তথ্য পাওয়া মেডিক্যাল রেকর্ডে পাওয়া যায় নি; মোট জনসংখ্যার একটা অনুপাত হিসাব করে, তাদেরকে বিষমকামী ধরা হয়েছে।”[৭৩]

লিভ্যে আইএনএএইচ১, আইএনএএইচ২ বা আইএনএএইচ৪ এর আকারের মধ্যে পার্থক্যের কোনো প্রমাণ পান নি। কিন্তু আইএনএএইচ৩ এর আকার বিষমকামী পুরুষের গ্রুপে সমকামী পুরুষের গ্রুপের তুলনায় দ্বিগুণ বড় দেখা গিয়েছিল। এমনকি যে ছয়জন বিষমকামী কিন্তু এইডস আক্রান্ত মানুষের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, তাদেরও আইএনএএইচ৩ বড় দেখা গিয়েছিল। সমকামী পুরুষের মস্তিষ্কের আইএনএএইচ৩; বিষমকামী নারীর প্রায় সমান বলে গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে।

যাইহোক, অন্যান্য গবেষণাগুলো দেখিয়েছে যে, প্রিঅপটিক এলাকার সেক্সুয়ালি ডিমরফিক নিউক্লিয়াস, যা আইএনএএইচ৩ ধারণ করে, তা এইডসে আক্রান্ত সমকামী পুরুষে বিষমকামীর ন্যায় সমান আকারের এবং এটা নারীর তুলনায় বড়। এটা পরিষ্কারভাবে সমকামী পুরুষের; ‘নারীর হাইপোথ্যালামাস থাকে’, এধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। এরপরে সমকামী পুরুষদের সুপ্রাকায়াজম্যাটিক নিউক্লিয়াস যথেষ্ট বড় (বিষমকামী পুরুষে কোষে ঘনত্ব এবং নিউরনের সংখ্যা উভয়ই দ্বিগুণ)। সমকামী নারী, উভকামী পুরুষ ও উভকামী নারীর হাইপোথ্যালামাসের এই এলাকাটি নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো গবেষণা করা হয় নি। যদিও এই গবেষণাটি তেমনভাবে পরীক্ষিত নয়, তারপরেও বিস্তৃত পরিসরে ডোরনারের (Dörner) স্বীকৃত অনুকল্প “সমকামী পুরুষের নারীর হাইপোথ্যালামাস থাকে” এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে এই গবেষণা তীব্র সন্দেহ পোষণ করে এবং “পুরুষের নারীর চেয়ে মস্তিষ্কের কলাকৌশল ভিন্ন” হবার জন্য জন্মপুর্ব থেকে টেস্টেস্টোরেণের কার্যক্রম দায়ী; আর এ কার্যক্রম এপিজেনেটিক প্রভাবের কারণে হয়;- এমন ধারণাকেই প্রস্তাবনা করে।[৭৪][৭৫]

উইলিয়াম বাইন এবং তার কলিগগণ এই গবেষণাটি পুনরাবৃত্ত করার প্রয়াসে আইএনএএইচ১ থেকে আইএনএএইচ৪ নিয়ে এ গবেষণা পুনরায় করেন। তাদের গবেষণাটি ১৪ জন এইচআইভি-পজেটিভ সমকামী পুরুষ, ৩৪ জন বিষমকামী পুরুষ (যার দশজন এইচআইভি পজেটিভ ছিলেন) এবং ৩৪ জন সমকামী নারীর (৯ জন এইচআইভি পজেটিভ) মস্তিষ্কের উপর পরিচালিত হয়। গবেষকগণ বিষমকামী পুরুষ এবং বিষমকামী নারীর মধ্যে আইএনএএইচ৩ এর আকারের সুনির্দিষ্ট পার্থক্য খুজে পান। আইএনএএইচ৩ এর আকার সমকামী পুরুষে; বিষমকামী পুরুষের তুলনায় ছোট এবং বিষমকামী নারীর তুলনায় বড়; এমনটা দেখা যায়। যদিও এই পার্থক্যটা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তেমন একটা উল্লেখযোগ্য নয়।[৭৬]

বাইন এবং তার সহযোগীরা আইএনএএইচ৩ এর ওজনের পাশাপাশি নিউরনের সংখ্যাও গণনা করেন। এ গণনার কাজটি লিভ্যায় করেননি। ফলাফলে দেখা গিয়েছে আইএনএএইচ৩ এর ওজন, বিষমকামী নারীর তুলনায় বিষমকামী পুরুষে সুনির্দিষ্টভাবে বেশি। সমকামী ও বিষমকামী পুরুষের নিউরনের সংখ্যায় কোনো পার্থক্য দেখা যায় নি। তবে নারী পুরুষে এই নিউরনের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হারে পার্থক্য দেখা গিয়েছে।[৭৬]

২০১০ সালে গার্কিয়া ফালগুয়েরাস এবং সোয়াবের প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, “ভ্রুণ মার্তৃজঠরে থাকা অবস্থায়; মায়ের মাসিক (পিরিয়ড) চলাকালীন সময়ে পুরুষ শিশুর ক্ষেত্রে টেস্টেস্টোরণ প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করে। আর নারী ভ্রুণের ক্ষেত্রে এই হরমোনের অনুপস্থিতিতে আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ ঘটে। এইভাবেই মার্তৃগর্ভে থাকা অবস্থায় আমাদের লিঙ্গ পরিচয় (আমরা পুরুষ হব নাকি নারী) এবং যৌন অভিমুখিতা; আমাদের মস্তিষ্কের গঠনের সময় নির্ধারিত হয়। গবেষণা থেকে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি যা থেকে বলা যায়; জন্মের পর সামাজিক পরিবেশ যৌন পরিচয় বা যৌন অভিমুখিতায় প্রভাব ফেলে।”[৭৭]

ওভাইন মডেল

গৃহপালিত ভেড়াকে গবেষণামুলক মডেল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে; যাতে করে সমকামিতার জন্য প্রাথমিক স্নায়বিক কলাকৌশল কিভাবে কাজ করে, তা বুঝা যায়। পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝা দেখা গিয়েছে, গৃহিপালিত পুরুষ ভেড়ার ৮ শতাংশ অন্য পুরুষ ভেড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বেশিরভাগ পুরুষ ভেড়াই নারী ভেড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বেশিরভাগ প্রজাতিতেই লিঙ্গ ভেদে যে পার্থক্য হওয়ার সাথে সাথে তাদের যৌন-দ্বৈত-নিউক্লিয়াসে (SDN) পার্থক্য দেখা যায়। প্রিওপটিক হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত সেক্সুয়াল ডিমরফিক নিউক্লিয়াস (এসডিএন) নারীর চেয়ে পুরুষে সাধারণত বড় হয়।

পুরুষ ভেড়ার প্রতি যেসব পুরুষ ভেড়া আকৃষ্ট হত; রোসেলি এবং তার সহগবেষকরা দেখেন সেসব ভেড়ার প্রি অপটিক হাইপোথ্যালামাসের ওভাইন এসডিএন, বিষমকামী পুরুষ ভেড়ার চেয়ে ছোট। সমকামী পুরুষ ভেড়ার ওভাইন-এসডিএন এর আকার নারী ভেড়ার সমরুপ। ওভাইন-এসডিএনের স্নায়ু বা নিউরন প্রদর্শন করে যে, সমকামী পুরুষ ভেড়ার এরোম্যাটাস উৎসেচকের (এনজাইম) স্তর (লেভেল) বিষমকামী পুরুষ ভেড়ার চেয়ে নিম্নতর। তবে এই প্রকাশের স্তর নারী ভেড়ার সমরুপ। যার অর্থ দাঁড়ায় পুরুষ ভেড়া; পুরুষকামী হবে নাকি নারী কামী হবে; তা স্নায়বিক দিক থেকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং হরমোন এখানে প্রভাবিত করে। However, results failed to associate the role of neural aromatase in the sexual differentiation of brain and behavior in the sheep, due to the lack of defeminization of adult sexual partner preference or oSDN volume as a result of aromatase activity in the brain of the fetuses during the critical period. Having said this, it is more likely that oSDN morphology and homosexuality may be programmed through an androgen receptor that does not involve aromatisation. Most of the data suggests that homosexual rams, like female-oriented rams, are masculinized and defeminized with respect to mounting, receptivity, and gonadotrophin secretion, but are not defeminized for sexual partner preferences, also suggesting that such behaviors may be programmed differently. যদিও ওভাইন-এসডিএনের প্রকৃত ক্রিয়া সম্পুর্ণভাবে জানা যায় নি। এর ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য এবং কোষ সংখ্যা যৌন অভিমুখিতার সাথে আন্তসম্পৃক্ত। and a dimorphism in its volume and of cells could bias the processing cues involved in partner selection. অধিক গবেষণার মাধ্যমে এটা জানা আবশ্যক; ওএসডিএনের ক্রমবিকাশের সময় এবং ভেড়ার জন্মপূর্ব জৈব প্রভাব; প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের সঙ্গী নির্বাচনকে কিভাবে প্রভাবিত করে।[৭৮]

জীববিজ্ঞানের তত্ত্বে যৌন অভিমুখিতা

পূর্ব নিশ্চিত তত্ত্ব

ভ্রুণের বিকাশের সময় এবং পরিবেশগত কারণে মস্তিষ্কের বিকাশ সংক্রান্ত গবেষণা পূর্ব নিশ্চিত তত্ত্বের অংশ। কিছু গবেষণা অনুসারে ভ্রুণ দশায় হরমোনের প্রভাব যৌন অভিমুখিতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রভাব রাখে[৭৯][৮০][৮১] সমকামী ও বিসমকামী ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের গঠন এবং তাদের চিন্তা করার সক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রেই পার্থক্য দেখা যাওয়ার দরুন এই অনুকল্পটি সমর্থিত হয়েছে। এই পার্থক্য দেখা যাওয়ার একটি ব্যাখ্যা হলোঃ সমকামী পুরুষের জন্মপূর্বে ভ্রুণের বিকাশকালীন দশায় মার্তৃগর্ভে হরমোনের প্রভাব তার মস্তিষ্কের পুরুষালি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে থাকতে পারে। মা এবং ভ্রুণের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গর্ভবতী মায়ের সুনির্দিষ্ট ড্রাগ গ্রহণের ফলে সেই ড্রাগের প্রতি শরীরের প্রতিক্রিয়া, মার্তৃকালীন চাপ এবং সরাসরি ইঞ্জেকশনের কারণে হরমোন যৌন অভিমুখিতায় প্রভাব ফেলতে পারে, অর্থাৎ সন্তান সমকামী হয়ে উঠতে পারে। এই অনুকল্পটি যৌন অভিমুখিতায় জন্মসূত্রে ভ্রার্তৃসম্পর্কিত প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত।

Exotic becomes erotic

| এই নিবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন। এই নিবন্ধটি বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় লেখা হয়েছে। নিবন্ধটি যদি ঐ নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে তবে, অনুগ্রহ করে নিবন্ধটি ঐ নির্দিষ্ট ভাষার উইকিপিডিয়াতে তৈরী করুন। অন্যান্য ভাষার উইকিপিডিয়ার তালিকা দেখুন এখানে। এই নিবন্ধটি পড়ার জন্য আপনি গুগল অনুবাদ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম দ্বারা অনুবাদকৃত লেখা উইকিপিডিয়াতে সংযোজন করবেন না, কারণ সাধারণত এই সরঞ্জামগুলোর অনুবাদ মানসম্পন্ন হয় না। |

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ ড্যারিয়েল বেম তার তত্ত্বে বলেন; যৌন অভিমুখিতায় যেসব জৈব ফ্যাক্টর প্রভাব বিস্তার করে; এই জৈব ফ্যাক্টর এর উদ্দীপ্ত হওয়া আর যৌন অভিমুখিতায় হয়তো শৈশবের কোনো অভিজ্ঞতা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। A child’s temperament predisposes the child to prefer certain activities over others. Because of their temperament, which is influenced by biological variables such as genetic factors, some children will be attracted to activities that are commonly enjoyed by other children of the same gender. Others will prefer activities that are typical of another gender. This will make a gender-conforming child feel different from opposite-gender children, while gender-nonconforming children will feel different from children of their own gender. According to Bem, this feeling of difference will evoke psychological arousal when the child is near members of the gender which it considers as being ‘different’. Bem theorizes that this psychological arousal will later be transformed into sexual arousal: children will become sexually attracted to the gender which they see as different (“exotic”). This proposal is known as the “exotic becomes erotic” theory.[৮২]

বেম তার তত্ত্বকে সম্পুর্ণভাবে সঠিক প্রমাণ করতে পারে নি।[৮৩] ৪৮ রকম গবেষণাকে পুনঃ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে লিঙ্গ সঙ্গতিহীনতা নারী এবং পুরুষ উভয়েরই সমকামী হবার শক্তিশালী আগাম নির্দেশক।[৮৪] ছয়টি গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে, বালকের লিঙ্গ সংগতিহীনতা ৭ বছর বয়স থেকে শুরু হয়; যা কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে। গবেষণা মতে এরুপ লিঙ্গ সঙ্গতিহীনতা দেখা যাওয়া বালকদের ৬৩ শতাংশ পরিণত বয়সে গিয়ে সমকামী বা উভকামী হয়।[৮৫]

যৌন অভিমুখিতা ও বিবর্তন

সাধারণ

বিষমকামীদের যৌন আচরণের কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চা প্রজননের হার কমে যায়। যা টিকে থাকার লড়াইয়ে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন ধারণা অনুসারে বিবর্তনের হার কমাতে সমকামিতা সরাসরি জড়িত। তবুও সমকামিতা কেন টিকে গেলো, আর বিবর্তনের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে এই সমস্যা সমাধানে বেশকিছু গবেষণা ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিও ও পরীক্ষণীয় ব্যাখ্যা দিয়েছে।[৮৬]

কিছু কিছু স্কলার [৮৬] বলেন, বিসমকামীদের ভাই-বোনের মধ্যে প্রজনন না ঘটার যেরকম সুবিধে আছে ঠিক সেভাবেই সমকামিতা পরোক্ষভাবে অভিযোজিত ক্ষমতার জন্য কাজ করে। এনালজির দিক দিয়ে, সিকল সেল এনিমিয়া হওয়ার কারণ একটি নির্দিষ্ট অ্যালীল। এই অ্যালীলের দুইটি কপি উপস্থিত থাকলে রোগটি হয় আবার এক কপি উপস্থিত থাকলে তা ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যা হেটেরোজাইগোসীয় সুবিধা বলে চিহ্নিত।[৮৭]

গবেষকরা আরো দেখান, ডারউইন নিজে উত্তরাধিকার বাছাইয়ের কথা অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিস বইয়ে বলেছেন। তাই ডারউইনের বিবর্তন মডেলে শুধুমাত্র একক নয় বরং পারিবারিক দল (রক্তের সম্পর্ক) এই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারে।

কুইন্সল্যান্ড ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চের ব্রেন্ড জিয়েৎস একটি ভিন্ন তত্ত্বের প্রস্তাবনা দেন। তার প্রদত্ত তত্ত্বে যেসব পুরুষেরা নারীদের মতো (যেমন যত্ন নেওয়া, আবেগপ্রবণতা, স্নেহপ্রবণতা) বৈশিষ্ট্য দেখায় তারা নারীদের নিকট আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠে এবং তাদের [নারীরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনকারী] সংগম সঙ্গী পাওয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। অর্থাৎ এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিষমকামী পুরুষে বাড়তি সুবিধা যোগ করে।[৮৮]

২০০৮ সালে করা একটি গবেষণার গবেষকরা বলেন “বিবেচনা করার মত এমন অনেক প্রমাণ আছে যে, মানুষের যৌন অভিমুখিতা জিনগতভাবে প্রভাবিত। তাই এটা জানা যায় না কেন সমকামীতার ফলে সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা এত কম থাকা সত্ত্বেও তা মানুষের জনসংখ্যায় এত অধিক হারে দেখা যায়। তারা প্রস্তাবিত অনুকল্পে বলেন, যেহেতু সমকামিতাকে নিয়ন্ত্রণকারী জিন সমকামীদের প্রজননের সফলতা হ্রাস করে, তার মানে পক্ষান্তরে, একই জিন যেসব বিষমকামীদের থাকে, তারা নিশ্চয়ই কোনো সুবিধাও পায়।” গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল এটাই প্রস্তাবনা করে যে, “যেসব জিনের কারণে সমকামিতা দেখা যায়, সেই একই জিন বিষমকামীদের প্রজননে সফলতার সুবিধা দেয় এবং এইভাবেই বিবর্তনের ছাঁকুনিতে কিভাবে সমকামিতা টিকে রয়েছে, বা জনসংখ্যায় কেন সমকামিতা দেখা যায়, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।” [৮৯]

যাইহোক, এর বিপরীতে আরো একটি বিকল্প সমাধানকে তারা উড়িয়ে দেন নি। তাদের মতে বিষমকামীরা সমকামিতার জিন বহন করায় সুবিধা পেতে পারে, এটা তাদের একটি প্রস্তাবনা হলেও, অপর প্রস্তাবনাটি হলো সমকামী-বিষমকামী যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে, সমকামী সন্তানটিকে অপরজনের মত অনেক বেশি বিষমকামী আচরণ প্রকাশ করতে সমাজ-পরিবার কর্তৃক চাপ প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে তাদের একাধিক যৌন সঙ্গী হয় এবং এভাবেই সমকামিতার বৈশিষ্ট্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। একইসাথে গবেষকরা এটাও স্বীকার করেছ্বন, একাধিক যৌন সঙ্গী মাত্রই যে বংশবৃদ্ধিতে বিশাল সফলতা তা নাও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যৌনসঙ্গীর সাথে বংশবৃদ্ধির সফলতার মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণের মত যথেষ্ট প্রমাণাদি অতীত বা বর্তমানের বিবর্তনীয় ইতিহাসে নেই।

২০০৪ সালে প্রকাশিত এক ইতালীয় গবেষণার মাধ্যমে বিসমকামিতা সুবিধা অনুকল্প আরো শক্ত সমর্থন পায়। এই গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে সমকামি পুরুষের মার্তৃকুলের আত্মীয়দের মাঝে ঊর্বরতার হার বেশি।[৬২][৬৩] হ্যামার বিষয়টিকে উল্লেখ করে বলেন,[৯০] যেসব নারীরা “গে জিন” বহন করেন, তাদের প্রজনন সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; যার ফলে মোট জনসংখ্যায় উচ্চতর ভাবেই সমকামিতা বজায় থাকে।[৬৩]

সমকামী চাচা প্রকল্প

“সমকামী চাচা অনুকল্প” থেকে এটা প্রতীয়মেয় হয় যে, নিজের সন্তান না থাকলেও, কাছের আত্মীয়ের সন্তানদের খাদ্য, প্রতিরক্ষা, আশ্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ এর মত ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে, সেসব সন্তানের জিনে প্রভাব ফেলতে পারে।

এই অনুকল্পটি আত্মীয় নির্বাচন মুলক তত্ত্বের একটি সম্প্রসারিত রুপ। যা অভিযোজনের মাধ্যমে কল্যাণ করার জায়গা থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৯৩২ সালে জে. বি. এস হালডেন প্রাথমিক ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন এবং পরবর্তীতে জন মায়ানার্ড স্মিথ, ডব্লিউ ডি হ্যামিলটন এবং মেরী জেন ওয়েস্ট-এবারহার্ড আরো সম্প্রসারিতভাবে একে ব্যাখ্যা করেন।[৯১] এই ধারণাটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক পতঙ্গ যাদের বেশিরভাগ সদস্য ছিল বন্ধ্যা; তার বিন্যাস ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

ভাসে এবং ভ্যান্ডারল্যান (২০১০) সামোয়ার প্যাসিফিক দ্বীপে এই তত্ত্বকে পরীক্ষণ করেন। তারা সেখানের নারী, বিষমকামী পুরুষ এবং ফাফাফাইন পুরুষের উপর গবেষণা চালান। এইদ্বীপের যেসব মানুষ জন্মসুত্রে পুরুষ হলেও যৌন সঙ্গী নির্বাচনের দিক থেকে পুরুষকে বাছাই করে তাদের ফাফাফাইন নামে অভিহিত করা হয়। তারা সংস্কৃতিগত দিক থেকে সে সমাজে স্বতন্ত্র তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ভাসে এবং ভ্যান্ডারল্যান দেখতে পান, ফাফাফাইনরা তাদের আত্মীয়স্বজনদের সন্তানকে সাহায্য করতে অতীব আগ্রহী থাকলেও। সেসব শিশু তাদের পরিবারের সন্তান নয়; তাদেরকে খুব একটা সাহায্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এখান পরীক্ষণটিই আত্মীয় নির্বাচন মুলক অনুকল্পের পক্ষে প্রথম প্রমাণ।[৯২][৯৩]

এই প্রকল্পটি সমকামিতা সংক্রান্ত অন্য গবেষণার সাথে সংগতিপুর্ন, যা সহোদর ও জমজের মধ্যে করা গবেষণায় দেখা গিয়েছে।[৯২][৯৩][৯৪][ভাল উৎস প্রয়োজন]

জীবের টিকে থাকার জন্য বংশবিস্তার মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং সে ভূমিকা পালনের পথে সমকামিতা অন্যতম অন্তরায় হলেও কেন সমকামিতা আজ পর্যন্ত বিলুপ্ত হলো না, এই প্রশ্নের উত্তর উপর্যুক্ত অনুকল্পটি ব্যাখ্যা করে। সমকামিতা ও উভকামীতার মত অবিষমকামী আচরণ কেন সমাজে আজো টিকে রয়েছে, তার ব্যাখা হিসেবে এই অনুকল্পটিকে অনেক বিজ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অনুকল্প হিসেবে বিবেচনা করেন। জীববিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বে হরহামেশা ব্যবহৃত হওয়া বেল কার্ভ প্রকরণ দ্বারা, আচরণের যে বিশাল ক্যানভাস আছে, সেই ক্যানভাসের আচরণের বর্ণালি ব্যাখ্যা করা যায়।

ভ্যাসাল এবং ভ্যান্ডারলেন (২০১১) প্রমাণ উপস্থাপন করে দেখান, যদি এমন একটি পরিশীলিত ফিনোটাইপ (জিন দ্বারা প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য) থাকে, যে ফেনোটাইপটি চাচা মামা গোত্রীয় পুরুষদের মধ্যে সমকামিতা/সমপ্রেমকে প্রকাশ করে, সেই ফেনোটাইপটি তার বৈশিষ্ট্য (চাচা/মামার মত ভালোবাসা এবং/অথবা সমপ্রেমিতা) প্রকাশের জন্য কোন ভাবেই সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে না।[৯৫]

সমকামী পুরুষ ও নারীতে জৈবিক পার্থক্য

শারীরতত্ত্ব বিদ্যায়

কিছু গবেষণা মানুষ ও তার যৌন অভিমুখিতার মধ্যে শারীরবৃত্তের আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে। প্রমাণ সমৃদ্ধ এই গবেষণাগুলো অনুযায়ীঃ

- সমকামী পুরুষ এবং বিষমকামী নারীর মস্তিষ্কের হেমিস্ফিয়ার গড়পড়তায় একইরুপ সমান হয়। সমকামী নারী এবং বিষমকামী পুরুষের ডানদিকে ব্রেইন হেমিস্ফিয়ার গড়পড়তায় কিছুটা বড় হয়।[৯৬]

- সোয়াব এবং হপম্যান দ্বারা হাইপোথ্যালামাসের সুপ্রাচিয়াসম্যাটিক নিউক্লিয়াস; সমকামী পুরুষে বিষমকামীর তুলনায় বড় হয়, এমনটা পাওয়া গেছে,[৯৭] এও জানা যায় যে, সুপ্রাচিয়াসম্যাটিক নিউক্লিয়াস পুরুষে নারীর তুলনায় বড় হয়।[৯৮][৯৯]

- প্রতিবেদন অনুসারে সমকামী পুরুষদের; বিষমকামী পুরুষের তুলনায় গড়পড়তায় দীর্ঘ এবং পাতলা পুরুষাঙ্গ থাকে।[১০০]

- সমকামী পুরুষ এবং সাধারণ নারীদের; মস্তিষ্কের আইএনএএইচ৩ প্রায় একই হয়। এর কোষ বিষমকামী পুরুষদের তুলনায় সমকামি পুরুষে ঘনতর হয় এবং আকারে ছোট হয়।[৭৩]

- এন্টেরিয়র কমিশার নারীতে, পুরুষের তুলনায় বড় হয়। পরবর্তীতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সমকামী পুরষে; যারা সমকামি নন তাদের তুলনায় এটি বড় হয়।[৬৭] কিন্ত পরবর্তী গবেষণায় দেখা গিয়েছে; এধরনের কোনো পার্থক্য নেই।[১০১]

- সমকামী পুরুষদের মস্তিষ্ক সিলেক্টিভ সেরোটোনিন ফ্লুক্সেটিনের প্রভাবে ভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়।[১০২]

- সমকামী নন এরুপ নারীর তুলনায় উভকামী ও সমকামী নারীদের মধ্যকর্ণ ও কেন্দ্রীয় অডিটরী সিস্টেমের কার্যাবলী পুরুষের ন্যায়। (গবেষকদের মতে এই অন্বেষণ যৌন অভিমুখিতার জন্য জন্মপুর্ব হরমোন দায়ী এই প্রকল্পের সাথে সংগতিপুর্ণ).[১০৩]

- সমকামী নারী এবং উভকামী নারীতে স্টার্টল রেসপন্স (eyeblink following a loud sound) পুরুষের ন্যায় আচরণ করে।[১০৪]

- সমকামী এবং সমকামী নন এরুপ পুরুষদের মস্তিষ্ক দুইটি পুটেটিভ (putative) সেক্স ফেরোমেনে ভিন্নভাবে সাড়াদান করে।[৬৪][১০৫][১০৬]

- মস্তিষ্কের একটি এলাকা এমিগডালা সমকামী নন, এসব পুরুষের তুলনায় সমকামী পুরুষে অনেক বেশি সক্রিয়।[১০৭] সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো দেখিয়েছে মস্তিষ্কের গঠনের সাথে (হেমিস্ফিয়ারিক অনুপাতে পার্থক্য এবং এমিগোডালার প্যাটার্ন সংযোগ অন্তর্ভুক্ত করলে) যৌন অভিমুখিতার আন্তঃসম্পর্ক আছে। সমকামী পুরুষ এমিগডালাতে বিষমকামী পুরুষের তুলনায় অধিক নারীত্বমুলক প্যাটার্ন দেখায়, এবং একইভাবে সমকামী নারী বিষমকামী নারীর তুলনায় এমিগডালাতে অধিক পুরুষত্বমুলক প্যাটার্ন দেখায়। সমকামী পুরুষ এবং বিষমকামী নারীর বাম এমিগডালা সংযোগ অধিকভাবে বিস্তৃত; এমনটাও দেখা গিয়েছে। দেখা গিয়েছে বিষমকামী পুরুষ এবংসমকামী নারীতে ডান এমিগডালা অধিকভাবে বিস্তৃত।[১০৮][১০৯]

- সমকামী নন এরকম পুরুষ এবং সমকামী নারীর মধ্যে তর্জনী এবং অনামিকার আঙ্গুলের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে পার্থক্য হয়।[১১০][১১১][১১২][১১৩][১১৪][১১৫][১১৬][১১৭][১১৮][১১৯]

- বিষমকামী নারী-পুরুষের তুলনায় সমকামী পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে বাঁহাতি ও সব্যসাচী হবার প্রবণতা বেশি দেখা গিয়েছে।[১২০][১২১][১২২] সিমন লিভ্যে এর বিরুদ্ধাচরণ করে বলেন “কে কোন হাত অধিক ব্যবহার করবে; তা জন্মপুর্ব থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়…[১২৩] সমকামী পুরুষদের মধ্যে ডানহাতি না হবার যে প্রবণতা বাড়তে থাকে, তা যৌন অভিমুখিতা জন্মপুর্ব কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ধারণার সাথে সংগতিপুর্ণ,” সম্ভবত উত্তরাধিকার সুত্রে।[৭৩]

- ৫০ জন সমকামী পুরুষের মধ্যে করা গবেষণায় দেখা গিয়েছে; তাদের ২৩ শতাংশের ঘড়ির বিপরীতক্রমে হেয়ার হোর্ল আছে, যা মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ। এর সাথে বাঁহাতিদের একটা আন্তঃসংযোগ আছে।[১২৪]

- সমকামী পুরুষদের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কণিষ্ঠাঙ্গুলির ফিঙ্গারপ্রিন্ট ঘনতর হয়।[১২৪]

- সমকামী পুরুষদের বাহু এবং হাতের দৈর্ঘ্য সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায় ছোট হয়। তবে এটা শুধুমাত্র শেতাঙ্গদের মধ্যে দেখা গিয়েছে।[১২৪]

জে. মাইকেল বেইলি যুক্তি দেখান; সমকামীদের জৈবনিক মার্কার দেখা যায় কী যায় না-এর (Biological markers) পরিবর্তে প্রাক শৈশব লৈঙ্গিক অনিশ্চয়তা মুলক আচরণ সমকামিতা যে সহজাত প্রবৃত্তি তার জন্য অধিকতর ভাল প্রমাণ। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন সমকামী পুরুষেরা তাদের শৈশবকালীন লৈঙ্গিক অনিশ্চয়তার জন্য যতটা না প্রশংসা বা পুরস্কার পান তার চেয়ে বেশি তিরস্কৃত হন এবং ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তিও পেতে হয়। অর্থাৎ শৈশবে সমাজ কর্তৃক এই আচরণ বিকশিত হওয়ার সময় বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সমাজে এর আধিক্য দেখে বুঝা যায়, এ আচরণ শতভাগ সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উৎসরিত। [১২৫]

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

মূল নিবন্ধসমূহ: LGBT social movements ও LGBT rights opposition

যৌন অভিমুখিতা জিনগত বা মনস্তত্ব বিষয় এর উপির নির্ভর করে কিনা; তা নিয়ে উচ্চমাত্রায় রাজনৈতিক ইস্যু হয়েছে। দ্য এডভোকেট, একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পুরুষ সমকামী এবং নারীসমকামী ভিত্তিক পত্রিকা ১৯৯৬ সালের প্রতিবেদনে বলেছে, এই পত্রিকার ৬১ শতাংশ পাঠক মনে করে “যদি সমকামিতা জৈবিকভাবে স্বীকৃত এমনটা গবেষণা থেকে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হবে।”[১২৬] যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন এবং সুইডেনে করা একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে, যারা বিশ্বাস করে সমকামিতা জন্মগত, তারা তুলনামুলকভাবে অন্য যারা সমকামীতা মানুষের ইচ্ছাকৃত ধরে নেয়, তাদের তুলনায় সমকামিদের প্রতি পজেটিভ দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করে।[১২৭][১২৮] যৌন অভিমুখিতা জৈবিকভাবে নির্ধারিত এর সপক্ষে প্রমাণ দেওয়া গেলে (অথবা যৌন অভিমুখিতা অপরিবর্তনীয় এমনটা নিশ্চিত হলে) তা বৈষম্যকারী আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সমকামিতার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়।[১২৯][১৩০][১৩১] সমাজের রক্ষণশীলতার দিক দিয়ে যৌন অভিমুখিতার দিকে দিয়ে সংখ্যালঘুদের সামাজিক অবস্থানের ভিত তৈরিতে যৌন অভিমুখিতার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ওয়াশিংটন ডি.সির একটি রক্ষণশীল খ্রিস্টান দল “গেটিং ইত স্ট্রেইট” বইয়ে তর্কের বিষয় হিসেবে উত্থাপন করেন যে, জন্মসূত্রে যৌন অভিমুখিতা নির্ধারিত হয় এরকম ধারণা নির্দিষ্ট বর্ণের প্রতি হওয়া বৈষম্যের মত নির্দিষ্ট যৌন অভুমিখিতা প্রদর্শন করে এরকম মানুষের প্রতি বৈষম্যের বিরোধিতা করে। এই বইয়ে সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বলা হয় এবং হোমোফোবিয়াকে বর্ণবৈষম্যের সাথে তুলনা করা বন্ধ করতে বলা হয়। যদিও, রেভারেন্ড রবার্ট শ্নেক এর মতো সামাজিক রক্ষণবাদী ব্যক্তির মতে, যে কেউ যে কোন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তথ্য মেনে নিতে পারে। যদিও তিনি নৈতিকভাবে সমকামিতা বিরোধী।[১৩২]

জাতীয় বিবাহ সংঘের বোর্ড চ্যামার ও গল্প লেখক অরসন স্কট কার্ড সমকামিতার উপরে জীববৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে লিখেছেন। তার মতে, সমকামিতার কারণে হিসেবে জিনেটিক কিংবা জীববিজ্ঞানীয় কারণ নির্ধারনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমকামিদের অধিকার প্রাপ্তিতে অবদান রাখতে পারে। এই গবেষণাগুলো কোনভাবেই সমকামিদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ থেকে নয় বরং প্রমাণের জন্য, সমকামিতা কোন রোগ নয় এবং এর কোন ঔষধ নেই। সমকামি ভাবে বেঁচে থাকা ও জীবনযাপনের ইচ্ছা একটি ভিন্ন ধরনের জীবনযাপন বলে তিনি অভিহিত করেন।”[১৩৩]

কারো কারো মতে যৌন অভিমুখিতার দিক দিয়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সমকামিতার সাথে জীববিজ্ঞানের সম্পর্ক অথবা জন্মসূত্রে সমকামিতার নির্ধারন হওয়া প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তাদের তর্কের একটি অংশ, মানুষের জীবনের যৌন অভিমুখিতা বিভিন্ন কারণে পাল্টাতে পারে।[১৩২][১৩৪] চ্যান্ডলার বার অবশ্য সংকা প্রকাশ করেছেন, ভ্রুনের যৌন অভিমুখিতা ভ্রুণ হত্যাকে উস্কে দিতে পারে।[১৩৫] লেভেই বলেছে, সমকামিতার উপর হওয়া গবেষণা গে ও লেসবিয়ানদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এরকম চিঠি তিনি পেয়েছেন।[১৩২] | ্ নি