মেন্ডেলীয় বংশাণুগতি ১৮৬৫–১৮৬৬ সালে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কর্তৃক প্রস্তাবিত উত্তরাধিকার সূত্রে মেনে চলে এমন বংশগতীয় নীতি। মেন্ডেলের এই গবেষণার ফল ১৮৬৬ সালে ব্রান ন্যাচারাল হিসস্ট্রি সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তাঁর আবিষ্কার বিশ্বে তখন কোনো সাড়া জাগাতে পারিনি। প্রায় ৩৪ বছর পর ১৯০০ সালে এই প্রস্তাবিত নীতিটি হল্যান্ডের ডি ভ্রিস, জার্মানির কোরেন্স ও অস্ট্রিয়ার চ্যারম্যাকের পৃথক পৃথক গবেষণার মাধ্যমে মেন্ডেলের বর্ণিত ফলাফলগুলি পুনরায় উৎঘাটন করেন, যা মেন্ডেলর পুনরাবিষ্কার নামে অভিহিত করা হয়, এবং উইলিয়াম বেটসন দ্বারা এটি আরও জনপ্রিয়তা পায়।[১] মেন্ডেলের প্রস্তাবিত বংশগতীয় সূত্রের নীতিগুলো প্রাথমিকভাবে বিতর্কিত ছিলো। ১৯১৫ সালে টেন্ডস হান্ট মরগান বোভেরি – সাটন ক্রোমোজোম তত্ত্বের সাথে মেন্ডেলের তত্ত্বগুলি একীভূত করেন। এভাবে মেন্ডেলিয় বংশগতির নীতিসমূহ শাস্ত্রীয় জিনতত্ত্বের মূল হয়ে ওঠে। রোনাল্ড ফিশার ১৯৩০ সালে তাঁর জেনেটিক্যাল থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন গ্রন্থে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বের সাথে এই বংশগতীয় নীতির সম্মেলন ঘটান। তিনিই বিবর্তনকে গাণিতিক ভিত্তিতে পরিণত করেন এবং আধুনিক বিবর্তনীয় সংশ্লেষণের মধ্যে জনসংখ্যা বংশাণুবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করেন। [২]

ইতিহাস

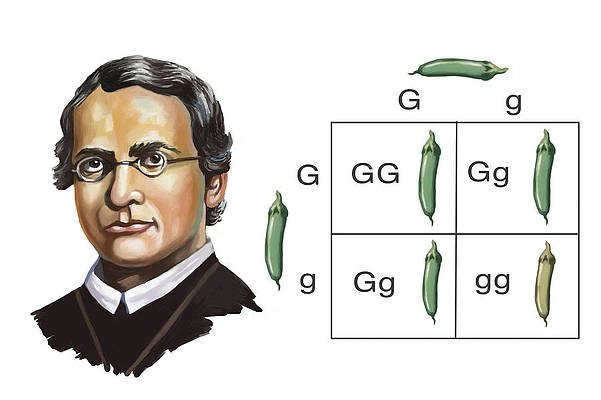

মেন্ডেলিয় বংশগতির নীতিগুলোর নামকরণ করা হয়েছে গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেলের নামে। [৩] উনিশ শতকে এই মোরোভিয়ান ধর্ম যাজক নিজ মঠের বাগানে রোপণকৃত মটর গাছের(পিসাম স্যাটিভিম ) উপর কিছু সাধারণ সঙ্করায়ন পরীক্ষা চালান। [৪] ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে তিনি প্রায় পাঁচ হাজার মটর গাছের উপর পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষাগুলো থেলে তিনি দুইটি সাধারণ নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতগুলৈ পরবর্তীকালে মেন্ডেলের বংশগতীয় নীতি নামে প্রচলিত হয়। তিনি তার গবেষণা “ভেরসুখে উবার ফ্লানৎযেন-হুব্রিডেন ( প্ল্যান্ট হাইব্রিডাইজেশন সম্পর্কিত পরীক্ষা ) দুই ভাগে গবেষণাপত্র আকারে প্রকাশ করেন। চেক প্রজাতন্ত্রের বারনো শহরের ন্যাচারাল হিস্টরি সোসাইটিতে ১৮৬৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি ও ৮ই মার্চে তিনি দুই দফায় তার গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন। যা ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়।

মেন্ডেলের গবেষণার ফলাফল সেই সময়ের সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল। যদিও সে সময়কার জীববিজ্ঞানীদের কাছে এগুলি পুরোপুরি অজানা ছিল না, তবুও তার প্রস্তাবিত সাধারণভাবে প্রযোজ্য হিসাবে মেনে নেয়া হয়নি। এমনকি মেন্ডেল নিজেও মনে করেছিলেন যে, কেবলমাত্র কয়েকটি প্রজাতি বা বৈশিষ্ট্য়ের জন্য তার প্রস্তাবিত নীতিগুলো প্রযোজ্য। মেন্ডেলের বংশগতীয় নীতির তাৎপর্য অনুধাবনের পথে প্রধান বাধা ছিলো “কমপ্লেক্স ট্রেইটস”। কমপ্লেক্স ট্রেইটস হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিনগত বৈশিষ্ট্য যা শুধুমাত্র একটি জিন দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। অবশ্য বর্তমানে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো একাধিক জিনের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।[৪]

মেন্ডেল তার সময়ে নিজের প্রস্তাবিত বংশগতীয় নীতিগুলোর গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও ১৯০০ সালে তিন ইউরোপীয় বিজ্ঞানী হুগী দে ভ্রি, কার্ল করেন্স এবং এরিখ ফন শেমার্ক একই নীতি পুনঃআবিষ্কার করেন। ” পুনঃআবিষ্কার” এর সঠিক প্রকৃতি নিয়ে অবশ্য বিতর্ক হয়েছে: দে ভ্রি বিষয়টিতে প্রথমে প্রকাশ করেছিলেন, একটি পাদটীকায় মেন্ডেলের কথা উল্লেখ করে।

বিজ্ঞানে করেন্স দে ভ্রির গবেষণাপত্রটি পড়ে মেন্ডেলের আবিষ্কারকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দে ভ্রির বুঝতে পারেন এই বংশগতীয় নীতি আবিষ্কারের তার তুলনায় মেন্ডেল অনেক এগিয়ে। দে ভ্রি হয়তো বা তার গবেষণা প্রকাশিত তথ্যে গড়মিল করেছিলেন। দে ভ্রি নিজের গবেষণা পত্রে কতটুকু নিজের জ্ঞান আর কতটুকু মেন্ডেলের গবেষণা থেকে আহরিত জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই ব্যাপারে সন্দেহ থেকে গেছে। পরবর্তীতে অন্যান্য গবেষকেরা অভিযোগ করেন, ফন শেমার্ক বংশগতীয় নীতির ফলাফল নিজেই ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। [৫][৬][৭]

মেন্ডেলের জিনগত আবিষ্কার

মেন্ডেলের আবিষ্কারের পাঁচটি অংশ তৎকালীন সাধারণ তত্ত্ব থেকে ভিন্ন ছিলো। তার বংশগতীয় নীতি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত ছিলো এই পাঁচটি অংশ।

- চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যগুলো একক এবং, একে অপরের চেয়ে ভিন্ন। (বেগুনি বনাম সাদা, লম্বা বনাম বামন)।

- জিনেটিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকল্প রূপ বিদ্যমান। প্রতিটি জিনেটিক বৈশিষ্ট্য পিতা বা মাতার মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। বর্তমানে একে এলিল বলা হয়।

- একটি অ্যালিল অন্যটির চেয়ে প্রভাবশালী। প্রভাবশালী এলিল ফেনোটাইপ দ্বারা প্রতিফলিত হয়।

- গেমেটগুলি এলোমেলোভাবে পৃথককরণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। হেটারোজাইগোটিক ক্ষেত্রে দুটি অ্যালিলের সমান ফ্রিকোয়েন্সি সম্পন্ন গ্যামেট উৎপাদিত হয়।

- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র ভাণ্ডার রয়েছে। আধুনিক ভাষায়, জিন একে অপরের সাথে যুক্ত নয়।