পৃথিবী হ’ল গ্রহ পৃথিবী এবং এটিতে মানব সভ্যতা সহ সমস্ত জীবন । [১] একটি দার্শনিক প্রসঙ্গে, “বিশ্ব” হ’ল পুরো শারীরিক ইউনিভার্স বা একটি অনটোলজিকাল ওয়ার্ল্ড (কোনও ব্যক্তির “বিশ্বের”)। ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে, পৃথিবী বস্তুবাদী বা অশ্লীল ক্ষেত্র, যেমন আকাশের, আধ্যাত্মিক, ক্ষুদ্র বা পবিত্র ক্ষেত্রের বিপরীতে। ” বিশ্বের শেষ ” পরিস্থিতি মানব ইতিহাসের সমাপ্তি নির্দেশ করে, প্রায়শই ধর্মীয় প্রসঙ্গে।

পৃথিবীর ইতিহাস সাধারণত প্রথম সভ্যতা থেকে বর্তমান অবধি প্রায় পাঁচ সহস্রাব্দের বৃহত ভূ-রাজনৈতিক বিকাশ হিসাবে বিস্তৃত হিসাবে বোঝা যায়। বিশ্ব ধর্ম, বিশ্ব ভাষা, বিশ্ব সরকার এবং বিশ্বযুদ্ধের মতো পদে বিশ্ব শব্দটি বিশ্বের প্রতিটি অংশের অগত্যা অংশগ্রহণকে প্রভাবিত না করেই একটি আন্তর্জাতিক বা আন্তঃমহাদেশীয় সুযোগের পরামর্শ দেয়।

বিশ্বের জনসংখ্যা যে কোনও সময়ে সমস্ত মানুষের জনসংখ্যার যোগফল; একইভাবে, বিশ্ব অর্থনীতি হ’ল বিশেষত বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সমস্ত সমাজ বা দেশগুলির অর্থনীতির যোগফল। ” ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ “, ” গ্রস ওয়ার্ল্ড প্রোডাক্ট ” এবং ” ওয়ার্ল্ড ফ্ল্যাগস ” এর মতো পদগুলি সমস্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমষ্টি বা সংমিশ্রণকে বোঝায়।

World

ইংরেজি শব্দ বিশ্বের থেকে আসে প্রাচীন ইংরেজি weorold (-uld), weorld, worold (-uld, -eld), একটি যৌগ Wer “মানুষ” এবং বৃদ্ধাবস্থা “বয়স,” যা এইভাবে মানে মোটামুটিভাবে “ম্যান বয়স।” [২] ওল্ড ইংলিশ হ’ল কমন জার্মানিক * ওয়াইরা-আলিজের প্রতিচ্ছবি, এটি ওল্ড স্যাকসন ওয়ারোড, ওল্ড ডাচ ওয়ারিল্ট, ওল্ড হাই জার্মান ওয়েরাল্ট, ওল্ড ফ্রিশিয়ান ওয়ার্ড এবং ওল্ড নর্স ভার্ল্ড (যেখান থেকে আইসল্যান্ডীয় ভার্ল্ড ) প্রতিফলিত হয়েছে । [৩] World

লাতিন ভাষায় অনুরূপ শব্দটি মুন্ডাস, আক্ষরিক অর্থে “পরিষ্কার, মার্জিত”, নিজেই গ্রিক বিশ্বজগতের loan ণ অনুবাদ “সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা”। যদিও জার্মানি শব্দটি “ডোমেন অব ম্যান” ( মিডগার্ডের তুলনা) এর পৌরাণিক ধারণাটি প্রতিফলিত করে, সম্ভবত একদিকে divine শ্বরিক ক্ষেত্রের বিপরীতে এবং অন্যদিকে আন্ডারওয়ার্ল্ডের চিতোনিক গোলকের বিপরীতে, গ্রিকো-ল্যাটিন শব্দটি প্রকাশ করেছে বিশৃঙ্খলার বাইরে আদেশ প্রতিষ্ঠার কাজ হিসাবে সৃষ্টির ধারণা

“বিশ্ব” সমগ্র আলাদা গ্রহের বা জনসংখ্যা কোন বিশেষ থেকে দেশ বা অঞ্চল : বিশ্বের বিষয়াবলি মাত্র এক জায়গা কিন্তু সমগ্র বিশ্বের না থাকা, এবং বিশ্ব ইতিহাসের একটি ক্ষেত্র ইতিহাস বলেন বিশ্বব্যাপী (বদলে জাতীয় বা থেকে ইভেন্টগুলি পরীক্ষা একটি আঞ্চলিক) দৃষ্টিকোণ। অন্যদিকে, পৃথিবী একটি গ্রহকে একটি ভৌত সত্তা হিসাবে উল্লেখ করে এবং অন্যান্য গ্রহ এবং দৈহিক বস্তু থেকে পৃথক করে।

“ওয়ার্ল্ড” শব্দগতভাবে বৈষয়িক মহাবিশ্ব বা মহাবিশ্বকে বোঝাতেও ব্যবহৃত হত: “দুনিয়াটি হিউইন এবং মাটির একটি অপ্ট ফ্রেম এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত অন্যান্য ন্যাচারাল পাতাগুলি রয়েছে।” [৪] পৃথিবীকে প্রায়শই “বিশ্বের কেন্দ্র” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। [৫]

এই শব্দটি বিশেষত ব্যবহার করা যেতে পারে, যার অর্থ “গ্লোবাল”, বা “সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত”, বিশ্ব সম্প্রদায় বা বিশ্ব আধ্যাত্মিক গ্রন্থের মতো ব্যবহারগুলি তৈরি করে। [৬]

World

এক্সটেনশন দ্বারা, একটি পৃথিবী যে কোনও গ্রহ বা স্বর্গীয় দেহকে উল্লেখ করতে পারে, বিশেষত যখন এটি অধ্যুষিত হিসাবে বিবেচিত হয়, বিশেষত বিজ্ঞান কল্পকাহিনী বা ভবিষ্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে।

বিশ্ব, তার মূল অর্থে, যখন যোগ্য হয়, তখন মানুষের অভিজ্ঞতার একটি নির্দিষ্ট ডোমেনকেও উল্লেখ করতে পারে।

- কাজের জগতের অর্থ গৃহকর্ম এবং একাডেমিক অধ্যয়ন থেকে আলাদা করার জন্য তার সমস্ত সামাজিক দিকগুলিতে অর্থ প্রদানের কাজ এবং একটি ক্যারিয়ারের অনুধাবনকে বর্ণনা করে।

- ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড ডিজাইনার, ফ্যাশন হাউস এবং ফ্যাশন শিল্প তৈরির ভোক্তাদের পরিবেশ বর্ণনা করে।

- ঐতিহাসিকভাবে, নিউ ওয়ার্ল্ড বনাম ওল্ড ওয়ার্ল্ড, আবিষ্কারের যুগের প্রেক্ষাপটে izedপনিবেশিকৃত বিশ্বের অংশগুলি উল্লেখ করে। বর্তমানে বেশিরভাগ প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন নিউ ওয়ার্ল্ড বানরের মতো ।

দর্শন

গার্ডেন অফ আর্থলি ডিলাইটস ট্রিপটিচ হায়ারনামাস বোশ ( আনু. 1503 ) জান্নাত এবং জাহান্নাম দ্বারা flanked জাগতিক আনন্দ “বাগান” দেখায়। বাহ্যিক প্যানেল মানবতার উপস্থিতির আগে বিশ্বকে দেখায়, একটি গোলকের সাথে সংযুক্ত একটি ডিস্ক হিসাবে চিত্রিত হয়।

World

দর্শনে, শব্দটি শব্দের বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে। কিছু প্রসঙ্গে, এটি বাস্তবতা বা দৈহিক মহাবিশ্বকে তৈরি করে এমন সমস্ত কিছুকে বোঝায়। অন্যদের মধ্যে, এর অর্থ একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টোলজিকাল বোধ থাকতে পারে ( বিশ্ব প্রকাশ দেখুন )। বিশ্বের ধারণাটি স্পষ্টরূপে পশ্চিমা দর্শনের মূল কাজগুলির মধ্যে বরাবরই ছিল, তবে এই থিমটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই স্পষ্টভাবে উত্থাপিত হয়েছে বলে মনে হয় [৭] এবং এটি ধারাবাহিক বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবী কী তা নিয়ে কোনওভাবেই নিষ্পত্তি হয় নি।

Parmenides

পারমানাইডের কাজের ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যাটি হ’ল তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে দৈহিক বিশ্বের বাস্তবতার দৈনন্দিন উপলব্ধিটি ( ডক্সায় বর্ণিত) ভুল হয়েছে, এবং বিশ্বের বাস্তবতা হ’ল ‘ওয়ান বিয়িং’ (অ্যালেথিয়াতে বর্ণিত): একটি অপরিবর্তনীয়, অজানা, অবিনাশী পুরো।

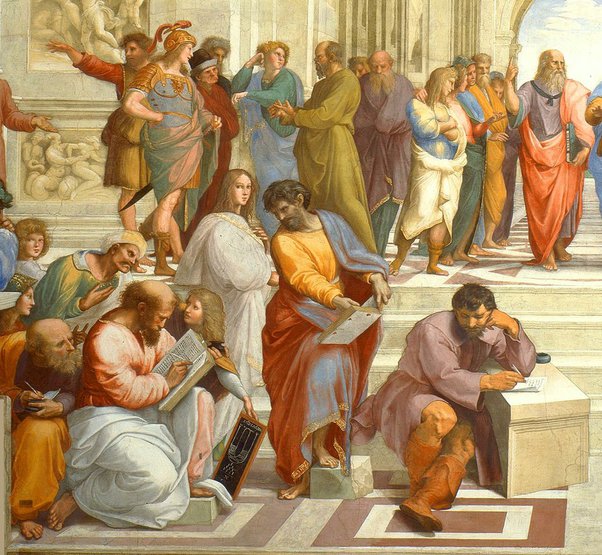

তার অ্যালিগরি অফ দ্য গুহায়, প্লেটো রূপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য করে এবং দুটি স্বতন্ত্র জগতের কল্পনা করেন: বোধগম্য পৃথিবী এবং বোধগম্য পৃথিবী।

হেগেল

জর্জি উইলহেলম ফ্রিডরিচ হেইগেলের ইতিহাসের দর্শনশাস্ত্রে, ওয়েলটগেসিচেট ইস্ট ওয়েল্টগারিচ্ট (বিশ্ব ইতিহাস একটি ট্রাইব্যুনাল যা বিশ্বকে বিচার করে) এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যবহার করার জন্য ব্যবহৃত হয় যে পুরুষদের বিচার, ইতিহাস এবং তাদের মতামত ইতিহাস is বিজ্ঞানের জন্ম মানব জীবনের সাথে বিশ্ব পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে; এর চূড়ান্ত শেষটি প্রযুক্তিগত প্রয়োগ।

শোপেনহাওয়ার

উইল অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়ার্ল্ড হ’ল আর্থার শোপেনহয়েরের কেন্দ্রীয় কাজ। শোপেনহয়ের উপস্থাপনার পিছনে বিশ্বের কাছে আমাদের এক উইন্ডো হিসাবে মানুষের ইচ্ছাটিকে দেখেছিলেন; ক্যান্টিয়ান নিজেই। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, তাই আমরা নিজে থেকেই জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি, কান্ট যা কিছু বলেছিলেন তা অসম্ভব, যেহেতু উপস্থাপন এবং জিনিস-ইন-ইন-এর মধ্যে বাকি সম্পর্কটি মানুষের ইচ্ছার এবং সম্পর্কের মধ্যে সাদৃশ্য দ্বারা বোঝা যায় মানুষের শরীর.

Wittgenstein

দুটি সংজ্ঞা যা উভয়ই 1920 এর দশকে সামনে রেখে দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি উপলব্ধ মতামতের পরিসীমা নির্দেশ করে। “পৃথিবী যা কিছু তা-ই,” ১৯১২ সালে প্রথম প্রকাশিত তার প্রভাবশালী ট্র্যাক্যাটাস লজিকো-ফিলোসফিকাসে লুডভিগ উইটজেনস্টাইন লিখেছিলেন। [৮] এই সংজ্ঞাটি যৌক্তিক পজিটিভিজমের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে, এমন ধারণা নিয়ে যে ঠিক সেখানেই একটি বিশ্ব রয়েছে, পৃথক লোকেরা যে ব্যাখ্যা করতে পারে তা নির্বিশেষে তথ্যগুলির সামগ্রিকতার সমন্বয়ে।

হাইডেগার

এদিকে মার্টিন হাইডেগার যুক্তি দিয়েছিলেন যে “আশেপাশের পৃথিবী আমাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা, এবং তা সত্ত্বেও আমরা একটি সাধারণ পৃথিবীতে চলেছি”। [৯] হাইডেগারের পক্ষে বিশ্বটি এমন ছিল যা আমরা সর্বদা ইতোমধ্যে “নিক্ষিপ্ত” হয়ে থাকি এবং যার সাথে আমরা অবশ্যই পৃথিবীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠি। তার ” ওয়ার্ল্ড ডিসকোসোলেজার ” ধারণাটি তার ১৯২27 সালের কাজ বেইনিং টাইম- এ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

ফ্রয়েড

জবাবে, সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে আমরা একটি সাধারণ পৃথিবীতে চলি না, তবে একটি সাধারণ চিন্তার প্রক্রিয়া। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোনও ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াকলাপ একটি জিনিস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়: লালসা। এটি প্রতিক্রিয়াশীল চেতনা সম্পর্কে অসংখ্য তত্ত্বের দিকে পরিচালিত করে।

অন্যান্য

কিছু দার্শনিক, প্রায়শই ডেভিড লুইস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যুক্তি দেন যে সম্ভাবনা, সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয়তার মতো রূপক ধারণাগুলি বিশ্বের সম্ভাব্য বিশ্বের সাথে তুলনা করে সর্বোত্তম বিশ্লেষণ করা হয়; একটি দৃশ্য যা সাধারণত মডেল রিয়েলিজম হিসাবে পরিচিত।

ধর্ম ও পুরাণ

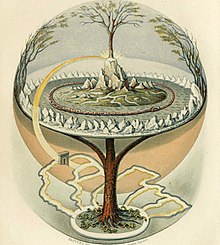

ইয়েজিড্রেসিল, নর্স ওয়ার্ল্ড ট্রি যা আকাশ, বিশ্ব এবং পাতালকে সংযুক্ত করে তার পুনর্গঠনের একটি আধুনিক প্রচেষ্টা।

পৌরাণিক কসমোলজগুলি প্রায়শই বিশ্বকে একটি অক্ষ মুন্ডির কেন্দ্রিক হিসাবে চিত্রিত করে এবং একটি মহাসাগর, একটি বিশ্ব সর্প বা অনুরূপ হিসাবে একটি সীমানা দ্বারা সীমিত করা হয়। কিছু ধর্মে, পার্থিবতা (যাকে carnality বলা হয়) [১০][১১] হ’ল যা এই পৃথিবীর সাথে অন্যান্য জগৎ বা রাজ্যের বিপরীতে সম্পর্কিত।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্ব মানেই সমাজ, মঠ থেকে পৃথক। এটি বৈষয়িক জগতকে বোঝায় এবং সম্পদ, খ্যাতি, চাকরি এবং যুদ্ধের মতো পার্থিব লাভকে বোঝায়। আধ্যাত্মিক জগৎ আলোকিত করার পথ হবে এবং আমরা মনস্তাত্ত্বিক জগতকে কল করতে পারি এমন পরিবর্তনের চেষ্টা করা হবে।

খ্রীষ্টধর্ম

ইন খ্রীষ্টধর্ম শব্দটি প্রায়ই ধারণা শব্দের অর্থ হল পতিত মানব সমাজের এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ওয়ার্ল্ড অর্ডার, এর বিপরীতে পরকালে । খ্রিস্টানদের পালানো উচিত এই প্রলোভনের একটি উৎস হিসাবে বিশ্বকে প্রায়শই মাংস এবং শয়তানের পাশাপাশি উদ্ধৃত করা হয়। ভিক্ষু হতে striving তো দূরের কথা “এই বিশ্বের, কিন্তু না পার্থিব” -as যীশু বললেন-এবং শব্দ “worldhood” “সন্ন্যাস” থেকে আলাদা করা হয়েছে, সাবেক বণিকেরা নেতারা এবং অন্যান্যরা যারা মোকাবেলা অবস্থা হচ্ছে “পার্থিব” জিনিসগুলির সাথে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টরূপে ইংরাজের কিং আলফ্রেড (খ্রি। 899) তার বিখ্যাত কুরা প্যাসোরালিসের বিখ্যাত উপস্থাপনায় প্রকাশ করেছেন: “অতএব আমি আপনাকে আদেশ করি যে আমি বিশ্বাস করি যে আপনি করতে ইচ্ছুক, আপনি নিজেকে পার্থিব বিষয়গুলি থেকে মুক্ত করুন (প্রাচীন ইংরেজি: ওয়ারুলডিংঙ্গ) যতবার আপনি পারেন, যাতে আপনি যেখানেই ঈশ্বর আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, আপনি প্রতিষ্ঠা করুন এটিকে বিবেচনা করুন, যখন আমরা নিজেরাই জ্ঞানকে একেবারেই পছন্দ করিনি, বা অন্য পুরুষদের কাছে প্রেরণ করিনি তখন এই দুনিয়ায় আমাদের কী শাস্তি ঘটবে তা বিবেচনা করুন; আমরা একাই নাম রেখেছিলাম যে আমরা খ্রিস্টান, এবং খুব কম লোকই এর রীতি অনুসরণ করেছিল।

World”

যদিও “পৃথিবী” অর্থ হিব্রু এবং গ্রিক শব্দগুলি সাধারণ জ্ঞানের বিভিন্ন ধরণের সাথে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, তবে যোহানের সুসমাচার অনুসারে যিশুর শিক্ষায় এই নির্দিষ্ট অর্থে এর ব্যবহারের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন 7:,, ৮ : 23, 12:25, 14:17, 15: 18-19, 17: 6-25, 18:36। বিপরীতে, তুলনামূলকভাবে নতুন ধারণাটি হল ক্যাথলিক কল্পনা ।

কনটেমপাস মুন্ডি নামটি এই স্বীকৃতি হিসাবে দেওয়া হয়েছে যে পৃথিবী, তার সমস্ত অহংকারে, ভাল এবং পবিত্রতার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রেখে fromশ্বরের কাছ থেকে আড়াল করার নিরর্থক প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। [১২] আধুনিক ianতিহাসিক জিন ডেলিউউ এই “দৃষ্টিভঙ্গির যাজক” হিসাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। [১৩]

দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের সময়, বিশ্বের একটি ইতিবাচক ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের একটি অভিনব প্রচেষ্টা ছিল যা গৌডিয়াম এট স্পেস, লুমেন জেনটিয়াম, ইউনিট্যাটিস রিডিনটগ্রিও এবং ডিগনিটিস হিউম্যানি সংবিধানের যাজকবাদী আশাবাদ দ্বারা চিত্রিত হয়েছে।

পূর্ব খ্রিস্টান

পূর্ব খ্রিস্টান সন্ন্যাসবাদ বা তপস্যাবাদে মানবজাতির বিশ্ব আবেগ দ্বারা চালিত। অতএব, বিশ্বের আবেগকে কেবল “বিশ্ব” বলা হয়। এই আবেগগুলির প্রতিটি মানবজাতির জগতের বা মানব সমাজের শৃঙ্খলার একটি লিঙ্ক। এই ব্যক্তির প্রত্যেকটি আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে যাতে একজন ব্যক্তির পরিত্রাণ পেতে পারে ( তাত্ত্বিকতা )। থিসিসিসের প্রক্রিয়া হ’ল withশ্বরের সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

World

এই বোঝাপড়াটি এভাগ্রিয়াস পন্টিকাসের মতো তপস্বী কাজের মধ্যে শেখানো হয় এবং পূর্বের খ্রিস্টানরা, ফিলোকালিয়া এবং দ্য Asশ্বরিক অ্যাসেন্টের সিঁড়ি (ইভাগ্রিয়াস এবং জন ক্লাইম্যাকাসের কাজগুলিও ফিলোকালিয়ায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) দ্বারা সর্বাধিক বিস্ময়কর তাত্পর্যপূর্ণ কাজগুলি পড়ে থাকে। বিশ্ব অতিক্রমের সর্বোচ্চ স্তরে হাইক্যাচেম যা the শ্বরের দৃষ্টিতে পৌঁছায় ।

অরবিস ক্যাথলিকাস

অরবিস ক্যাথলিকাস লাতিন বাক্যাংশ যার অর্থ ক্যাথলিক বিশ্ব, উরবি এট অরবি অভিব্যক্তি অনুসারে এবং পাপাল আধিপত্যের অধীনে খ্রিস্টীয় জগতের সেই অঞ্চলটিকে বোঝায়। এটি ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব, ইহুদি বিশ্ব এবং ইসলামী বিশ্বের বাক্যাংশগুলির সাথে কিছুটা মিল।

ইসলাম

দুনিয়া মূলত আরবী শব্দ دنا (উচ্চারণ-দানাা) থেকে এসেছে যার অর্থ কাছাকাছি পৌঁছা, নিকটবর্তী হওয়া। সেই হিসেবে دنيا “দুনিয়া” অর্থ হলো- “যা খুবই নিকটে” এই নামকরণের কারণ হলো- ইসলাম পরকালে বিশ্বাস করে, তাই পরকাল হল দূরবর্তী। আর ইহকাল হল নিকটবর্তী।[১৪] [পৃষ্ঠা নম্বর প্রয়োজন] তাফসীরে মারিফুল কুরআনে সূরা ফাতিহার তাফসীরে আলম শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আলম এর ভিতর পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব শব্দটিকে আরবিতে আলম বলে। কোরআনুল কারীমের প্রথম সূরায় আলম শব্দটি বহুবচনের ব্যবহৃত হয়েছে। আলম শব্দের অর্থ দুভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথমভাগে বলা হয়েছে আলম অর্থ জগৎ। এই জগত হতে পারে বিভিন্ন প্রকারের। যেমন মানুষের জগৎ, জ্বীনদের জগৎ, ফেরেশতার জগত, পশুকুলের জগত, পক্ষীকুলের জগৎ, কীট পতঙ্গের জগত ইত্যাদি। ইহ জগতে সৃষ্ট সকল প্রাণীকুল এই আলম বা বিশ্বের অংশীদার বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে আলম শব্দের বিশ্ব অর্থটা ইহ জগতের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহার স্বাভাবিক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ধাপে বিশ্ব জগত বা আলমের অর্থে আরো কিছু সন্নিবেশিত হতে পারে এই সম্ভাবনাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এইভাবে যে, চিন্তা করলে আরো বহু বিষয় জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থ তো ইহজগৎ।

কিন্তু চিন্তাও গবেষণা করলে ইহজগতের বাহিরের বহু বস্তুকে বিশ্বের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। যেমন সৌরজগতের বাহিরের বহু জগৎ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দেখুন তাফসীরে মারেফুল কোরআন পৃষ্ঠা নম্বর ৩। সুতরাং আলম শব্দের প্রাথমিক অর্থ ইহজগৎ হলে বিশ্ব শব্দের অর্থও ইহজগৎ হবে। আলম শব্দের ভিতর চিন্তর মাধ্যমে অন্যান্য জগৎ যুক্ত হতে পারলে বিশ্ব শব্দের মধ্যেও অন্যান্য জগৎ যুক্ত হতে পারে।

হিন্দুধর্ম

হিন্দু ধর্ম একটি ভারতীয় ধর্ম এবং ধর্ম, বা জীবন উপায়ে, ব্যাপকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ভারতীয় ধর্মীয় traditionsতিহ্য রয়েছে যা আন্তঃসংযোগের সাথে Jainিলে senseালা সংবেদনের সাথে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম থেকে পৃথক এবং (মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কাল থেকে) ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের সাথে পৃথক রয়েছে। হিন্দু ধর্মকে বলা হয় বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম। [নোট 1]